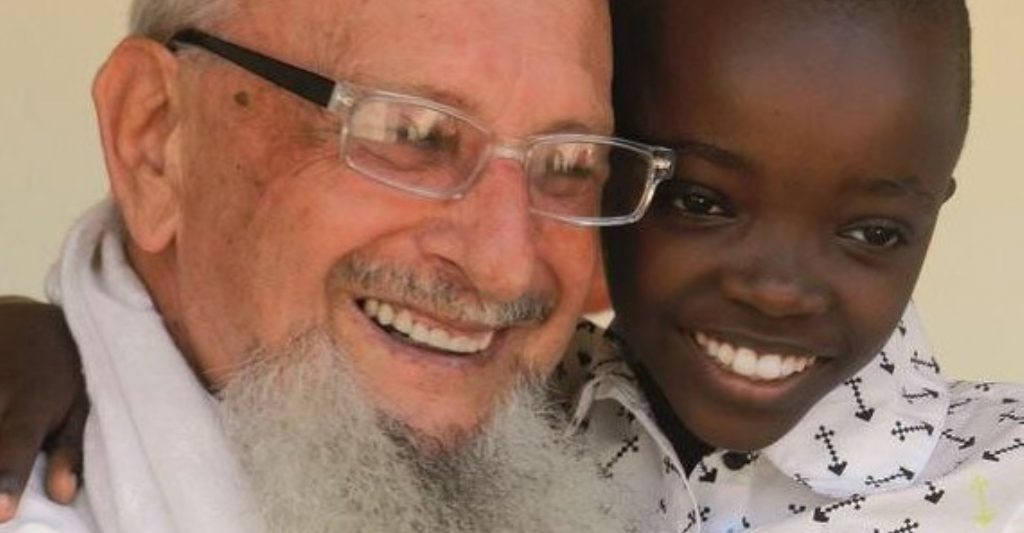

«Oh caro mio, ma che gioia, che gioia vederti: sempre uguale questo giovane». Il giovane sarei io. Ho vent’anni meno di lui, che ne ha appena compiuti ottanta: giovane per modo di dire. Padre Fulgenzio è fisicamente provato. Lo si vede subito. Era uscito in auto dal convento della Basella per un appuntamento, ma quando ha saputo che stavo andando da lui ha chiesto al suo accompagnatore di tornare indietro. «Hai poco tempo, solo un saluto». «Ho tutto il tempo necessario», risponde.

Come stai padre?

«Si tribola, si tribola tanto, ma so contét».

Festeggi ottant’anni…

«Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo. Ancora più contento perché sabato torno a casa in Africa dai miei bambini. Però sono tribolato, pazienza».

Cos’è che non funziona?

«Un po’ tutto. Ho appena fatto due operazioni, hanno tentato di fare una deviazione della vescica, ma niente da fare. Dovrò portare il catetere a vita, giorno e notte. Pòta, bisogna pure fare qualcosa di bello nella vita (sorride)».

E il tumore al fegato come va?

«Lo lasciamo lì, cresce pochissimo. Quando sarà cresciuto bene avrò novant’anni, poi ci penserò».

Baba (vuol dire papà), dimmi la verità: cominci a essere stanco.

«Non sono più il Fulgenzio che tu conosci: ho perso tutto, la memoria, l’energia. La grinta c’è, la voglia c’è, la gioia c’è, ma la sofferenza è tanta. La vita è diventata fastidiosa. Fisicamente eh, non moralmente».

Ti sei appena imbarcato nella costruzione di un secondo villaggio della Gioia.

«Sì, a Morogoro, a trecento chilometri da Dar es Salaam. Fratello mio, io continuo la mia solita vita. Tutto è diventato molto più grande: gli studenti della scuola sono 1.400, i figli ormai sono 137, alcuni dei quali già sparsi per la Tanzania, stanno frequentando l’università nei vari collegi, le suore a marzo saranno 19 e pian piano stanno prendendo in mano tutto. E il Baba, piano piano (“pole pole”, come diciamo noi) si sta ritirando, perché dopo gli ottant’anni è giusto anche che vada in pensione».

Se non ricordo male, in pensione sei andato diciassette anni fa, quando ti sei trasferito in Tanzania. Poi però hai messo in piedi una cattedrale, il Villaggio della Gioia.

«Sì, lo spirito è alto, la voglia di fare è tanta, ma la vita è diventata molto dura».

E quello che tu chiami il tuo “socio in affari”, il Padreterno, si sta comportando bene?

«Non lo so, adesso comincio a dubitare (ride). Insomma, esige un po’ troppo: adesso basta. Operazioni su operazioni, difficoltà fisiche su difficoltà fisiche. Non sono fatto di ferro, sono di carne e ossa anch’io».

Mi pare che quest’ultima batosta ti abbia un po’ piegato.

«Sì, perché è cambiata di molto la qualità della vita, anche se faccio finta di niente e continuo a cantare con i miei bambini. Ma se Dio vuole così, va bene così».

Come stanno i tuoi 137 figli?

«Il più grande ha 21 anni ed è in seminario sotto il Kilimangiaro, insieme a un altro di 19 anni: ne ho due in seminario. Due invece sono all’università, studiano ingegneria elettronica a Dar es Salaam. Altri sono sparpagliati nelle scuole di arti e mestieri. Sono già diciassette quelli usciti dal Villaggio. Mi costano di più loro di tutti gli altri. Poi ci sono gli ultimi arrivati, sono sei, dai due ai sei anni. Stasera vai a vedere sul sito e sono lì, uno più bello dell’altro».

Come fai a riconoscerli tutti e a ricordarti i loro nomi?

«Non li ricordo tutti. I primi sì, non ho difficoltà. Ma i quindici che sono arrivati l’anno scorso faccio ancora fatica a distinguerli: ce ne sono due o tre che si somigliano, anche nel “brigantaggio”. Comunque ancora resisto, anche se le ultime tre operazioni mi hanno un po’ addormentato la memoria. Ne ho fatte troppe di anestesie. Ma raccontami un po’ di te…».

Anch’io sono contento dei miei figli. I tuoi ti hanno dato tutti soddisfazione?

«Non tutti, chi più chi meno. Con alcuni ho fatto un po’ fatica – diciamo una parola un po’ così – a raddrizzarli, però le soddisfazioni sono enormi, anche perché c’è una sintonia incredibile: ci vogliamo talmente bene che quasi quasi ci adoriamo. Io sono sempre dell’idea che non basta amare un figlio, ma bisogna che il figlio sappia di essere amato. E quando lui sa che è messo al primo posto nei pensieri e nel tempo, quando lui ha la precedenza, il figlio risponde. La mia gioia è poter abbracciare i miei figli con gioia. Certo, c’è poi quello introverso, quello estroverso, quello che ha problemi, quello che ha gli ormoni a mille, la figlia irrequieta. Sono i vari passaggi della vita. Però per me le medicine più forti che mi hanno fatto vivere non sono le pastiglie, sono i miei figli. Lo dico sempre anche a loro: non dovete continuamente ringraziarmi, perché è il Baba che deve dire grazie a voi».

Com’è andata in questi primi ottant’anni?

«Sono passati tutti nella formazione e nella cultura. Io sono innamorato della cultura e sono convinto che solo la cultura dia dignità a un popolo. Ho insegnato per 25 anni latino nei seminari; ho fatto il segretario delle missioni passioniste; dagli Anni Settanta in poi – quelli terribili delle Brigate Rosse -, per una decina d’anni, mi sono occupato di pastorale del lavoro. Poi ho fondato il Museo Africano di Calcinate che ho diretto per diciassette anni e quando i miei confratelli hanno venduto Calcinate e il museo è stato trasferito alla Basella, io mi sono trasferito in Africa. Era il sogno di tutta la mia vita. La mia, perciò, è stata una vita semplice, ma non proprio tranquilla. Ho avuto anche la fortuna di arricchire la mia esperienza con dei viaggi, come quelli in Messico e in Brasile, che mi hanno fatto conoscere il mondo e aprire la mente. E infine Africa, Africa, Africa. È stato un lungo cammino di formazione. E la gioia che ho avuto, e che continuo ad avere, è di essere sempre stato con i ragazzi. Quando tu lavori con passione e con amore insieme ai giovani, loro ti tengono vivo lo spirito, nonostante i vari acciacchi».

Il più bel periodo qual è stato?

«Quello di adesso, in un modo assoluto. Il più tormentato fisicamente, ma ricco di soddisfazioni enormi. Gli ultimi diciassette anni sono stati incredibilmente belli, anche se pieni di croci e di sacrifici e di malattie».

Sei riuscito a far quadrare i conti del Villaggio?

«Quasi. Adesso ho veramente tanti tanti amici in tutto il mondo, la solidarietà si è estesa: dal 5 per mille ai contributi per le adozioni a distanza, ai sostegni per le doti che metto via ad ogni bimbo per quando si sposerà. Ho trovato molta collaborazione, anche perché essendo conosciuto attraverso Licia Colò, Canale 5, Rtl, L’Eco di Bergamo, tutti costoro mi hanno dato un impulso fortissimo».

Tu sei partito per l’Africa, ma in questi anni i nostri paesi di sono riempiti di giovani africani. Che cosa hai da dire a queste migliaia di persone che vagano per le nostre strade?

«Dico loro che purtroppo sono venuti qui, meglio se fossero rimasti là. È un missionario che lo dice. Ai miei figli ripeto sempre: “Non sognatevi un altro mondo: la vostra Africa è troppo bella. Il nostro invece è un mondo duro: ha il progesso, non la civiltà. Voi avete la civiltà e non avete il progresso: gustatevi la vostra civiltà. Siate voi costruttori”. Certo, capisco chi scappa dalla guerra. Farei così anch’io. Ma voler emigrare in Europa per un avvenire migliore, no. A venire qui ci perdono in dignità, in ricchezza spirituale, si trovano sbandati».

A noi gli immigrati africani danno l’impressione di essere alquanto strani.

«Sono diversi. La loro concezione della vita e del tempo è diversa dalla nostra. Per loro la vita non è avere, avere, fare, fare, guadagnare e mettere da parte. Per loro la vita è giornata, è momento. È un modo diverso di concepire l’esistenza, più bello, più spirituale, più profondo, più caldo come passione e amore. Di certo fanno fatica a integrarsi con noi. Noi siamo gente austera, fredda, con una concezione del tempo e del modo di agire diversa. L’oggi, il domani e il dopo sono diversi. E a noi il domani e il dopo non fanno vivere bene l’oggi, mentre loro vivono bene l’oggi e non pensano al domani».

Per loro è più facile?

«Questo è il miracolo di chi vive con niente, basta una banana al giorno. Però nella loro povertà – parlo dei tanzaniani – hanno una dignità profondissima. Per loro ogni straccio che indossano ha dignità».

E allora agli africani che sono qui che cosa dobbiamo chiedere?

«Comprenderli, adesso come si fa a mandarli via? L’importante però è fargli capire che che fratelli, parenti, conoscenti è meglio che stiano là. Bisogna dirglielo: “Vedete quanta fatica fate?. Il freddo che avete dentro, in Africa non l’avete. L’africano è un comunicativo, qui perde la sua spontaneità».

Baba, sei contento di aver fatto il missionario nella vita? Non è che hai potuto scegliere: sei andato in seminario a dieci anni…

«Sono molto contento, molto. A dieci anni ero qui alla Basella e sono andato avanti così, da frate passionista. La mia formazione è stata seminaristica, austera, preconciliare addirittura».

Però, è stata una bella vita…

«Bellissima. Se nascessi di nuovo sceglierei sempre questa, solo questa».

Hai anche visto il nostro mondo voltare le spalle al cristianesimo…

«Perché abbiamo perso la spiritualità. Abbiamo voluto essere noi Dio, indipendenti da lui. Siamo diventati tutti positivisti e schiavi del nostro benessere. Siamo un popolo che corre e non sa dove corre, ma corre sempre e non ha mai tempo ed è sempre insoddisfatto. Gli africani non corrono, non hanno l’orologio, ma hanno il tempo».