Dovevamo rimanere tutti a bocca aperta venerdì scorso – «il 29 agosto sulla scuola vi stupirò», ci aveva detto Renzi – e invece siamo ancora qui ad aspettare. “Quousque tandem…” (Fino a quando…), si sarebbe detto una volta, evocando Cicerone.

«Dalla scuola riparte un Paese», ci ha fatto sapere in più occasioni lo stesso Presidente del Consiglio. Ma non vorremmo che si trattasse della versione politica degli avvisi sui treni che riprenderanno la corsa quando sarà ripristinata la linea. Un Paese che dovesse ripartire dalla scuola potrebbe anche essere un Paese eternamente immobile in mezzo alla campagna. Ci vien detto che quella alle porte sarà una “riforma rivoluzione”. Ma qualcosa ci suggerisce di stare in campana. A parte l’ossimoro (riformisti e rivoluzionari si son sempre fatti la guerra) è l’idea stessa di rivoluzione ad essere passata di moda. Difficile produrre il nuovo con un lessico vecchio.

Fanno baluginare l’idea che gli insegnanti migliori saranno premiati. Ma non ci dicono cosa sarà degli alunni – e sospettiamo che saranno parecchi – che volessero iscriversi alle loro classi: ci finiranno per sorteggio? Ci andranno solo quelli coi voti più alti, col rischio di innescare una spirale elitaria?

Poi c’è stato l’annuncio delle 100mila nuove assunzioni. Che costerebbero però un patrimonio – da una parte – e sarebbero comunque troppo poche – dall’altra, perché i precari sono attualmente oltre 600mila. Il mezzo milione di esclusi, sarà invitato ad utilizzare gli incentivi per l’innovazione in agricoltura? Le bocche – le nostre e quelle del Governo – essendo chiuse, bene sarebbe attenersi alla regola che sconsiglia di farsi portavoce del silenzio, soprattutto altrui.

Cosa si dice del progetto in questi giorni

E dunque osserviamo i comportamenti di chi, in questi giorni di attesa, si prova a dire la sua.

I risultati dei test Pisa. Il mantra più diffuso è quello che fa riferimento ai risultati dei test Pisa (Program for International Student Assessment) sui nostri teen agers: l’Italia è stabilmente al disotto della media dei Paesi Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; detta anche OECD). E lo sapevamo già.

La perdita di peso sociale dei docenti. Gli fa eco il ritornello che mette in evidenza la perdita progressiva di peso sociale dei docenti italiani. I loro colleghi francesi, tedeschi e inglesi non sono solo trattati meglio economicamente: godono anche di un prestigio sociale che i nostri si sognano, per ragioni di genere (sono soprattutto donne) e di provenienza (le regioni meridionali) spesso sommate tra loro. Un figlio che annunciasse in famiglia la volontà di farsi prete avrebbe, nelle regioni settentrionali, più chance di veder riconosciuta la propria vocazione di un altro che intendesse abbracciare la carriera di insegnante. A meno che non sposi una ragazza ricca, anzi ricchissima.

Insegnanti non motivati uguale alunni nei guai. Terzo filo del mandala (il mandala, per dirla sinteticamente, è un mantra in forma di tappeto) è la constatazione che, tale essendo la testa, il resto del pesce – cioè i ragazzi – non può che emettere un output (un segnale in uscita) di scarso valore. E questa è una constatazione che passa per ovvia pur non corrispondendo al vero.

Mancano i soldi. Ci sono troppo pochi soldi a disposizione, dice il quarto elemento, quello di sfondo.

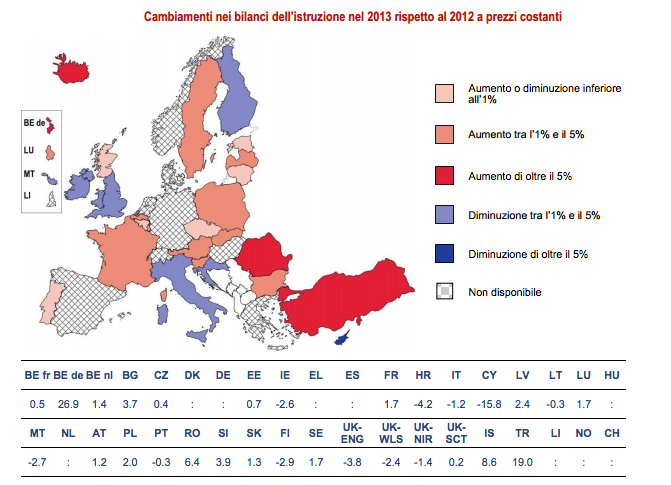

Ma non è così. È tanto tempo che viene ripetuta questa storia, ma si tratta di un falso. È vero che, anche sotto questo riguardo, siamo sotto la famosa media OCSE, ma lo siamo molto meno di quanto non lo siano i risultati dei ragazzi. Dunque, anche a voler guardare soltanto le cifre, la questione andrebbe posta altrimenti: per i risultati che otteniamo spendiamo troppo, non troppo poco. Ogni docente italiano ha, in media, meno studenti di quanti ne abbiano i loro fortunati colleghi all’estero. Se non riescono a prepararli meglio dei loro coetanei comunitari e non, la colpa non può essere demandata ai soldi che mancano. Può essere solo dei soldi che – come già ebbe a dire l’ex ministro Carrozza – sono stati spesi male e continuano ad esserlo.

I soldi non mancano ma comunque ne hanno tolti tanti. Incapace – parrebbe – di andare per il sottile in fatto di bilanci, lo Stato ha comunque provveduto, negli ultimi anni, a sottrarre alla scuola nel suo complesso ben 6miliardi di euro, che non hanno affatto migliorato la situazione, nemmeno dal punto di vista dell’immagine dell’Italia nel mondo. Lo ha scritto anche la Corte dei Conti nel suo ultimo rapporto: «Nettamente inferiore alla media europea appare invece la percentuale della spesa per l’istruzione rispetto al complesso della spesa pubblica che passa dal 9,11 per cento del 2009 all’8,2 per cento del 2012 della spesa totale rispetto ad una media europea del 10,6 per cento, ponendo l’Italia in penultima posizione tra i 27 Paesi europei».

E se la scuola fosse un investimento, invece che una spesa?

Le percentuali sono sempre significative di una intenzione, di un trend: in questo caso dicono che da noi la scuola è considerata una spesa (e infatti si parla di Spending revue) e non un investimento. Se così fosse, infatti, a quantità di denaro pari corrisponderebbero dati significativamente diversi. È quanto succede, del resto, col modo come minimo approssimativo con cui viene affrontato il problema del patrimonio artistico del nostro Paese. Che non dovrebbe essere considerato un problema ma una risorsa da leccarsi i baffi. I fondi non ci sono mai quando l’approccio è sbagliato.

Fare manutenzione non è un costo, è un obbligo. Ma tant’è: cade a pezzi Pompei, cadono a pezzi gli edifici scolastici. Senza entrare nel dettaglio numerico di muffe diffuse, infiltrazioni d’acqua, impianti elettrici non a norma, situazioni igieniche non rispettate, un solo dato dovrebbe far saltare sulla sedia ogni condomino alle prese con le spese per adeguamenti a nuove disposizioni in fatto di energia, sostituzioni di caldaie, cappotti isolanti, e altri interventi del genere: metà degli edifici scolastici italiani non ha mai avuto il certificato di agibilità e non vogliamo entrare nel merito di come lo abbiano ottenuto gli altri. I nostri presidi, responsabili in solido per eventuali incidenti causati a professori e studenti da una situazione come questa, operano in un regime di rischio patrimoniale così elevato da rendere difficile capire come continuino ad assumerselo.

Tre riforme, nessun cambiamento, un solo caos

E fin qui il mantra, o mandala se si preferisce, che si riassume nella constatazione che le tre riforme successive (Berlinguer, Moratti, Gelmini) presenti alla nostra memoria breve, nonostante alcune varianti e al netto dei contrasti reciproci, risultano unificate da due aspetti comuni: aver suscitato reazioni furiose nel periodo della loro progettazione, essere state subito spazzate via dalla successiva, lasciando i cicli scolastici della penisola in preda alla più totale confusione normativa. Ci sarebbe anche un ulteriore elemento unificante: la scuola italiana non ha fatto alcun passo in avanti nel periodo in cui sono state in vigore.

Il variegato panorama in cui deve muoversi il ministro Giannini. Che farà a questo punto la ministro Giannini? Detto altrimenti: che ne sarà degli oltre 620mila precari tra neolaureati, abilitati dalla vecchia Ssis (Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario) e dai Tfa (Tirocinio formativo attivo) in attesa di cattedra? La ministro, nella presentazione del piano programmatico del suo dicastero, li ha così suddivisi: 170mila circa iscritti nelle Gae (Graduatorie a esaurimento), 460mila (meno i 170 appena detti) iscritti in Graduatoria di istituto per supplenze annuali, 10mila nuovi abilitati con i Tfa, 70mila con titolo dei Percorsi abilitanti speciali (Pas), 55mila diplomati magistrali.

I costi del caos amministrativo. Pensare di poter gestire in modo soddisfacente una simile farragine normativa è del tutto irragionevole. La stessa parola “precari” è insufficiente a definire lo statuto giuridico della marea di profili professionali che gravita attorno alla scuola. Nelle previsioni del ministero, per poter coprire l’organico dell’anno scolastico che sta iniziando sarà necessario immettere circa 28.000 precari. Ma di che precari si tratterà? e che ne sarà dei 150.000 (circa) supplenti che ogni anno vengono convocati a vario titolo per consentire alla scuola di andare avanti, a molti dei quali – come si è già verificato – verrà poi notificato che mancano i fondi per pagarli?

Le sole situazioni di emergenza – un docente che si ammali improvvisamente, una sua chiamata urgente ad altro incarico – costano in supplenze 680 milioni l’anno. Una cifra spropositata per l’esercizio di quella che è comunemente accettata come una funzione minimale di sorveglianza, una guardiania: «c’è il supplente” significa, in genere, “facciamo niente”o, nel migliore dei casi “studiamo per l’ora successiva”.

Un problema che dovrebbe essere risolto, a questo riguardo, è che ne sarà delle classi che, partite con un docente “bravo”, di quelli che hanno avuto un riconoscimento anche in termini di stipendio, si trovino poi a dover fare i conti con una serie di supplenze variegate e continue. Ma della volontà di considerare questo aspetto della vita scolastica non v’è traccia nei documenti programmatici che ci è stato possibile leggere. E quindi è prevedibile che – almeno nel medio periodo – continueremo a restare mediamente a metà classifica nell’elenco dei Paesi Ocse, che le competenze matematiche dei nostri ragazzi saranno ulteriormente sotto detta media, che l’inglese continuerà ad essere lo sconosciuto di sempre. Vedi: test Pisa 2012.

Proviamo a vedere se si può fare qualcosa

Tutto ciò considerato e ammesso, non è proprio possibile individuare un qualche percorso capace di ingenerare un cambiamento? In realtà il modo ci sarebbe, ma ostano due gravi pregiudiziali fondamentalmente ideologiche, una di tipo geografico e l’altra di tipo politico.

Uno sguardo alla geografia dei risultati. La prima si rivela nel fatto che la gran parte delle inchieste che abbiamo potuto leggere – e alle quali dobbiamo molte delle informazioni che abbiamo riportato – non fa cenno alcuno alla differenza di risultati ottenuti nelle scuole del Sud e in quelle del Centro e del Nord. Queste ultime in particolare – scorporate dalle altre – si collocano molto in alto nelle diverse classifiche. Si tratta di numeri – scorporati, ma sempre numeri – che dovrebbero indurre il legislatore e l’opinione pubblica a non riferirsi genericamente a una inesistente “scuola italiana unificata” quando ci si appresta ad affrontarne la riforma. In Italia esistono delle “buone pratiche” scolastiche: usiamole come riferimento.

Un dato ancor meno richiamato nella stampa, anche di settore, è quello relativo alle eccellenze registrate per scuola o per classe. È matematico che se ci sono uno o due ragazzi da tutti dieci in una classe la cui maggioranza fatica a raggiungere una insufficienza decente, il numeretto che indica il livello della classe sia sconfortante. Ma se – complessivamente e in un Paese qualsiasi – questi picchi positivi si presentano in misura uguale o superiore ad altri, significa che la qualità dell’insegnamento in quel Paese non è necessariamente quella che appare a chi scorra soltanto le medie più grossolane.

Chi va bene a scuola deve far finta di andare male. E questo dei TopTen è un altro motivo per evitare di pensare che siano essenzialmente i soldi in più o in meno a indurre le differenze che contano. Ci dev’essere dell’altro. Per esempio, potrebbe entrarci la considerazione sociale in cui sono tenuti, da noi, i ragazzi “bravi” o “che vanno bene”. Diversamente da quanto accade in altri Paesi, da noi questi ragazzi non godono affatto di stima da parte dei loro compagni. In genere si vedono costretti a tener defilata la loro posizione. Invece di fungere – come potrebbero – da volano per una didattica migliore, devono spesso sobbarcarsi qualche fatica in più. Al Nord questo profilo di studente si incontra più frequentemente che al Sud, ma le differenze non sono così significative come nei risultati medi. Invece di pensare in primo luogo a quelli che – attualmente – non ce la fanno, perché non puntare su coloro che soffrono di non trovare nella scuola pane per i loro denti. Se il ministro pensasse a questi ragazzi non come a una variabile che – una volta tanto – non pone problemi, ma come a una risorsa gratuita, anche tanti che sono in difficoltà potrebbero trovare motivo per darsi da fare. E l’OCSE smetterebbe di farci le pulci tutte le volte.

La pregiudiziale politica. L’altra pregiudiziale ideologica, che abbiamo chiamato politica, è quella che attiene al rapporto istituzionale fra scuola gestita dallo Stato e scuola gestita da altri tipi di governance.

Sotto questo aspetto i dati sono tanto clamorosi quanto generalmente poco noti. Solo di recente la ministro Giannini ha lasciato intendere di volervi porre mano. Ma sarà difficile che vada molto oltre qualche dichiarazione di principio stante l’assetto culturale del nostro Paese. Una sintesi efficace del problema si trova in un vecchio (del 2012) intervento dell’UCCR nel quale si mostra come lo Stato potrebbe risparmiare 6miliardi di euro l’anno investendo sulle scuole a gestione non statale. E a dirlo non è l’UCCR ma una ricerca del MIUR (il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) dell’anno precedente, dunque a disposizione di qualunque governo volesse trovare il modo di risparmiare migliorando al contempo la qualità del prodotto scolastico.

I risultati delle ricerca in oggetto appaiono così difficili da contraddire che gli oppositori del regime scolastico misto statale-non statale sono costretti a definire “tutto economicista” il ragionamento – che pure “fila”, per loro stessa ammissione – di coloro che ne auspicano la realizzazione. Salvo poi affermare che ci sono anche “molte ragioni non economiche” contro la scuola a governance mista. Le sole, in realtà, che muovono interventi come quello del UAAR cui ci siamo riferiti.

Ministro Giannini, ce la possiamo fare. Così stando le cose l’impresa dell’attuale ministro non ci sembra delle più facili. A noi basterebbe, comunque, che riuscisse a risolvere almeno la questione dei milioni di euro spesi in supplenze che rendono impossibile una gestione efficiente del lavoro didattico. Sarà un pensiero economicistico, ma in mancanza di un pensiero più forte, flessibile e articolato sarebbe già un gran passo in avanti. Per il resto, come scriveva Hemingway, c’è sempre tempo.