L’11 febbraio 2016 non rimarrà nella storia solo perché a Sanremo sono state cantate le cover italiane. Rimarrà anche perché la nostra percezione dell’universo è stata costretta – felicemente costretta – a cambiare per sempre. In realtà il fatto, l’evento, che ha generato questo mutamento era avvenuto nel settembre scorso. Ma ieri, 11 febbraio 2016, ne è stato dato l’annuncio certo, come fosse l’Epifania rispetto al Natale.

È successo, in settembre, che uno tsunami cosmico verificatosi a oltre un miliardo di anni luce dalla nostra cara Terra, ci ha fatto pervenire un estremo tremolio d’onda come quando sulla superficie piatta del mare mattutino si avverte quell’impercettibile mutamento che ci fa alzare lo sguardo per vedere se lontano, sospesa sull’orizzonte, stia per caso passando una grossa nave alla quale attribuire la responsabilità dell’improvvisa eccitazione dell’orlo di schiuma sulla riva.

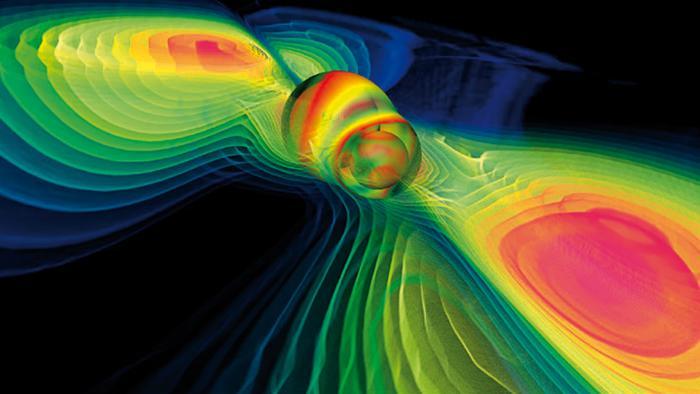

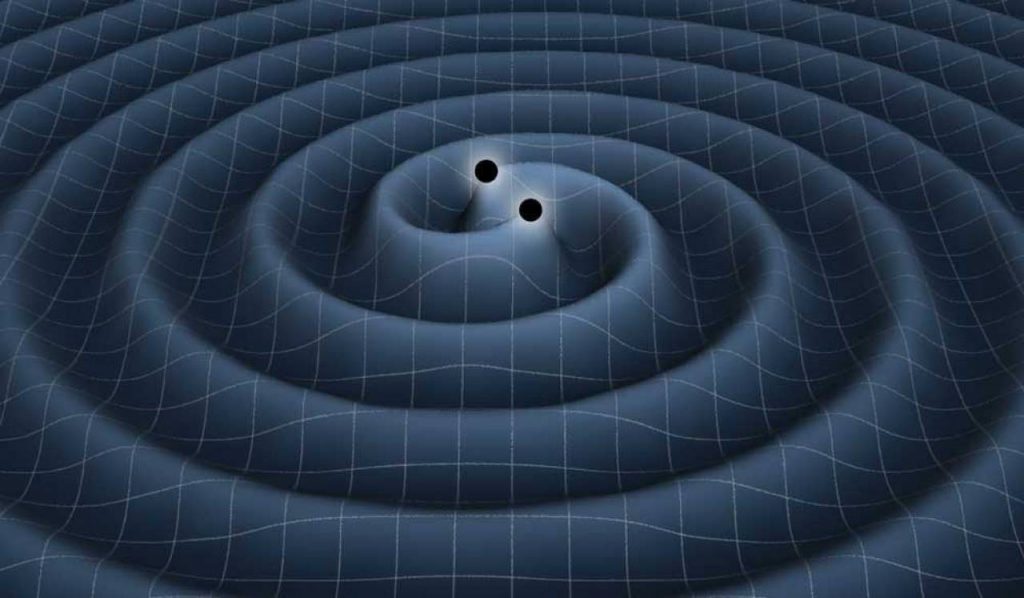

La nave cosmica, nel nostro caso, era costituita da due enormi buchi neri di massa molte volte quella del sole che, dopo una danza vorticosa e sempre più stretta attorno al baricentro comune prodotto dal loro incontro nello spaziotempo, sono sprofondati l’uno nell’altro – come fossero l’acqua che sprofonda nel miniabisso prodotto da un sasso gettato nello stagno – generando le gigantesche onde gravitazionali percepite come fossero un soffio o una variazione ecocardiografica dalla strumentazione (un interferometro) approntata per catturarne il passaggio.

È la prima volta che queste onde vengono rilevate sperimentalmente e se si pensa che la loro dimensione – dopo un viaggio durato appunto oltre un miliardo di anni luce – è più piccola di un milardesimo del diametro di un atomo, si capisce la precisione di cui deve esser dotato lo strumento.

Proviamo a spiegare meglio.

Quando noi pensiamo allo spazio di cui è costituito l’universo solitamente lo pensiamo come lo spazio che occupa il volume di una piazza e delle strade adiacenti. Non si fa peccato a pensarlo così, perché noi tutti siamo nati con questa idea ovvia nella testa e dunque non ne abbiamo colpa, come fosse il peccato originale. Ma esattamente cento anni fa un impiegato delle poste svizzere a nome Albert Einstein tentò di toglierci di dosso questa macchia originaria della nostra percezione del mondo scrivendo che in realtà quello che noi chiamiamo spazio è un’altra cosa: lo chiamò spaziotempo. Pensava, l’impiegato, che gli orologi non si muovono indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dalla velocità del mezzo – poniamo: un tram o un’astronave – su cui viaggiano.

Questa situazione avrebbe implicato, a suo avviso, un particolare fenomeno capace di interpretare in modo diverso le leggi di gravitazione trionfalmente scoperte qualche secolo prima da un uomo di genio chiamato Isacco Newton. Tutti sappiamo, grazie appunto a Newton, che due corpi si attraggono in proporzione diretta rispetto alle loro masse (tanto più importanti le masse, tanto più forte l’attrazione) e in proporzione inversa rispetto al quadrato della loro distanza (tanto più lontane sono, tanto più debole l’attrazione suddetta). A questa fondamentale convinzione Einstein aggiunse che l’attrazione fatale si configura come una curvatura dello spaziotempo situato attorno alle due masse, più o meno come succederebbe se noi spingessimo sempre più vicine l’una all’altra due sfere metalliche appoggiate su una rete elastica: tutta la rete ne risentirebbe.

Dato però che lo spazio non ci appare – di primo acchito – come una rete elastica (anche perché la rete è – diciamo – piatta, mentre lo spaziotempo è come una massa di gommapiuma) ma come un vuoto, e dato altresì che le curvature della gravitazione non sono visibili né ad occhio nudo né ad alcun rilevatore di onde luminose, la loro reale esistenza è restata confinata per un secolo alle carte su cui Einstein aveva scritto la sua rivoluzionaria teoria. Ma dato che la scienza è fondamentalmente costituita da una grande scommessa, e dato altresì che tutte le altre predizioni della teoria della relatività (così è chiamata la teoria di Einstein) si erano avverate puntualmente, diversi gruppi di scienziati si sono messi in mente di organizzare una trappola capace di “beccare” le curvature dello spazio tempo chiamate, appunto, onde gravitazionali.

Impresa tipica da scommettitori incalliti perché dilapidare qualche miliardo per acchiappare qualcosa che forse non c’è è un gesto a dir poco sconsiderato. Dunque un gesto che solo dei geni possono azzardarsi a commettere. E così negli Stati Uniti – ma anche da noi, a Cascina nella bassa valle dell’Arno, vicino a Pisa – hanno costruito due giganteschi interferometri, ovvero strumenti che servono a misurare le interferenze.

Per capire cosa siano le interferenze immaginate un lavatoio o una vasca piena d’acqua sulla cui superficie cada una goccia ogni tanto. Incontrando la superficie dell’acqua, la goccia provoca delle onde le quali, rimbalzando sui bordi della vasca, tornano per così dire indietro, interferendo con la loro storia precedente. Il disegno che ne nasce – bellissimo, come si sa. Di una bellezza ipnotica – è generato delle interferenze – appunto – delle onde che vanno e vengono. L’interferometro misura questa dinamica. Ebbene, nel settembre scorso, gli interferometri americano e pisano hanno misurato l’onda di un miliardesimo di diametro di un atomo generata nello spaziotempo dalla goccia prodotta dallo sprofondare l’uno nell’altro dei buchi neri di cui si è detto. Einstein aveva annunciato che sarebbe successo così, esattamente così.

Ergo, da ieri, 11 febbraio 2016, ciascuno di noi è tenuto a immaginare l’universo come un fosse un immenso formicolio d’onde sonore – ne abbiamo appena ascoltato il soffio – che si muovono in un tempo che non è più solo tempo e in uno spazio che non è più solo spazio ma l’insieme inseparabile dei due come il cacao e la crema di nocciole nella Nutella. Nessun apparecchio potrà separarli come si separa l’idrogeno dall’ossigeno nelle molecole d’acqua.

Rispetto a quel che fece Galileo quando aprì all’umanità l’era del sempre più visibile, da ieri si è aperta quella dell’ascolto – fino a ieri – impossibile dell’universo. Se Galileo e Newton (e Maxwell e tanti altri) hanno messo, per così dire, gli occhiali alla nostra ragione, Einstein le ha fornito un apparecchio acustico di qualità sovrumana, verrebbe da dire a chi non pensa di cosa sia capace l’uomo. Nel caso specifico – ripetiamolo, dài – è stato capace di ascoltare un’ondina di una frazione di un miliardesimo (e oltre) del diametro di un atomo.

E tutto perché qualcuno ha voluto rischiare la verifica di quel che aveva visto – e scritto su un foglio di carta, cento anni fa – un signore nato a Ulm e trasferitosi a Zurigo per ragioni di lavoro.

Permettete, a questo punto, un ricordo personale. Niente più di un’increspatura, certo, nella storia del mondo. Il fatto è che un paio di settimane fa mio fratello Lorenzo e io decidemmo, vista la Luna quasi piena e il cielo sereno, di fare un giro a piedi sui colli di Firenze dalla parte di Arcetri. Risalita via di Giramonte passammo davanti alla casa di Galileo – con tanto di lapide commemorativa – e prendemmo giù per via suor Maria Celeste (la figlia di Galileo) fino a Poggio Imperiale. Un percorso che avremo fatto, l’uno e l’altro, un milione di volte e che ogni volta ci appare più incredibile. Immaginammo come sarebbe stato bello se, quella sera di oltre tre secoli fa, il vecchio astronomo ci avesse telefonato per invitarci a mettere l’occhio su quell’aggeggio che si era costruito per vedere la luna più da vicino. Oggi che ci è accaduto di essere stati invitati e porre l’orecchio sul battito dell’universo e ad avvertire l’ultima eco della voragine gravitazionale apertasi grazie alla danza mortale dei due buchi neri non possiamo non pensare all’immensità del mondo che si è aperto da ieri al nostro ascolto. Nacquero, dopo Galileo, il barocco e altre meraviglie. Cosa ci aspetta domani?