Con una sentenza attesa da 41 anni, ieri, 22 luglio, i giudici della Corte d’Assise d’appello del Tribunale di Milano hanno condannato all’ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, giudicati responsabili della strage che il 28 maggio 1974 uccise 8 persone e ne ferì 102 in Piazza della Loggia a Brescia. Si trattò di un atto terroristico di estrema destra, meditato ai danni di una manifestazione antifascista organizzata dai sindacati che quel giorno si stava svolgendo proprio nella piazza bresciana. Una decisione, quella del Tribunale meneghino, che arriva dopo un lungo e articolato iter giudiziario, che solo dopo 41 anni è riuscito ad individuare definitivamente i colpevoli, oggi entrambi sugli 80 anni.

Il contesto storico. L’Italia dei primi anni Settanta, politicamente ed economicamente parlando, era un grandissimo caos: fra il 1972 e il 1974 si alternarono ben quattro governi differenti, in un’altalena fra centrismo e centrosinistra che non permetteva al Paese di esprime una chiara identità, e conseguentemente una chiara autorità. La Democrazia Cristiana, lacerata dalle divisioni interne, non riusciva più ad esprimere una leadership ordinata e unitaria, il Msi otteneva i suoi più straordinari risultati elettorali, toccando quote vicine al 9 percento e tramutandosi da movimento sociale d’azione a vera e propria forza parlamentare: si cominciò a parlare, infatti, di “fascismo in doppiopetto”. Il Pci invece, da par suo, perdeva fascino e credibilità, assistendo inerme alla lenta ma inesorabile fine del sogno di un’alternativa pienamente di sinistra e di un governo comunista in Italia. Contestualmente, l’economia crollava: la Guerra del Kippur fra arabi ed israeliani, vinta da questi ultimi, indusse i primi a rivalersi sull’Occidente elevando in maniera quasi vergognosa il prezzo del petrolio, causando un collasso del settore energetico italiano; gli imprenditori bloccarono le assunzioni, l’inflazione volava a quota 20 percento, e il deficit di bilancio, quello che oggi l’Europa ci impone al 3 percento, schizzò al 7. In un contesto economico così drammatico, l’instabilità politica di cui accennato non poteva far altro che peggiorare le cose.

Il “compromesso”. Fu proprio in quegli anni, dunque, che prese piede l’idea del cosiddetto “compromesso storico”: il numero uno del Pci Enrico Berlinguer, mosso in ultima istanza dal colpo di Stato che avvenne in Cile nel 1973 ad opera del leader fascista Augusto Pinochet, capì che per evitare che anche in Italia si verificassero (anzi, che accadessero di nuovo: il ricordo del Ventennio era ancora vivido) disastri come quello cileno, occorreva che le due grandi forze politiche dell’epoca, Pci appunto e Dc, si venissero incontro per creare un’alternativa democratica forte e suggellata dal consenso di almeno il 50 percento degli italiani. I cattolici, scossi dall’approvazione della legge sul divorzio e dalla conseguente e bruciante sconfitta al referendum, ritenevano un orizzonte del genere interessante per non sparire progressivamente dalla scena politica. Una prospettiva che, per forza di cose, tagliava fuori gli estremismi di ambo le parti: l’estrema destra si sentiva ormai estranea a qualsiasi calcolo politico dopo la svolta parlamentare e di palazzo presa dal suo partito di riferimento, il Msi, mentre l’estrema sinistra si sentiva tradita dal Pci che aveva aperto ad accordi con gli antagonisti di sempre, la Dc. Fu così che nacquero il terrorismo nero e quello rosso, un rigurgito di sopravvivenza dettato dal timore della propria scomparsa. Che, ben presto, sfociò in un incontrollabile alternarsi di attentati, omicidi e stragi.

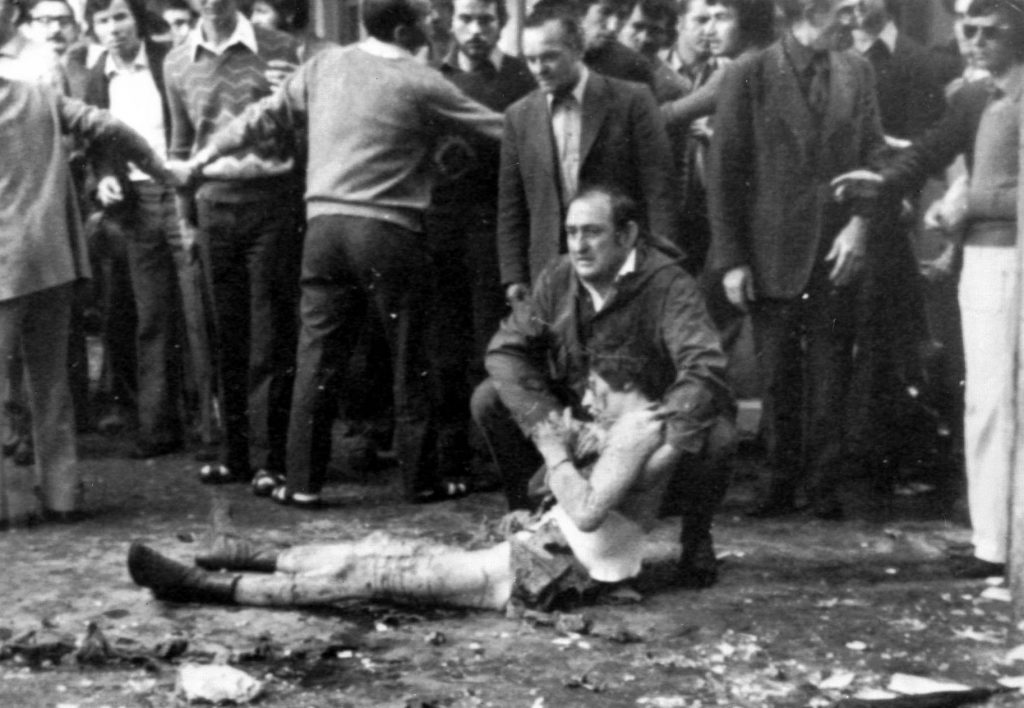

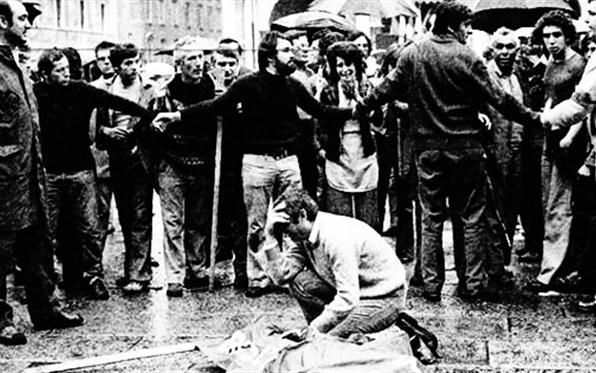

I fatti di Piazza della Loggia. Una di queste ultime fu, appunto, quella che avvenne il 28 maggio 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia. In quel giorno, nella provincia lombarda, era in corso una manifestazione antifascista promossa dai sindacati: la protesta era nata in seguito a una serie di attentati culminati nella morte del giovane Silvio Ferrari, militante di estrema destra che durante il trasporto in motorino di un ordigno esplosivo che di lì a poco sarebbe stato utilizzato per una strage proprio a Brescia, morì per lo scoppio della stessa bomba mentre guidava. Ebbene, durante la manifestazione, intorno alle 10 del mattino, un ordigno nascosto in un cestino dei rifiuti esplose, provocando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. È tuttora considerato uno degli attentati peggiori dell’intero periodo degli anni di piombo.

L’iter giudiziario. Le indagini cominciarono immediatamente, e la prima sentenza arrivò nel giugno del 1979: venne condannato all’ergastolo Ermanno Buzzi, esponente dell’estrema destra bresciana e considerato pedina fondamentale per ottenere ulteriori informazioni e indagare sugli altri responsabili. Insieme a lui, si prese 10 anni anche Angelino Papa. Ma durante il primo periodo di carcerazione, Buzzi venne ucciso da alcuni detenuti, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, anch’essi in prigione per terrorismo di matrice fascista e spinti a questo omicidio dalla possibilità che Ermanno facesse nomi che potessero minare il proseguo dell’attività criminale del gruppo. Nel 1982, il Tribunale di Brescia assolse Papa e tutti quanti finora erano sotto indagine, definendo Buzzi nelle motivazioni della sentenza, con macabro sarcasmo, «un cadavere da assolvere».

Dopo 8 anni, dunque, si brancolava ancora nel buio. I successivi 20 anni sono stati caratterizzati da continue accuse e successive assoluzioni, fino a che non entrano in gioco Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Delfo Zorzi e Francesco Delfino. Dopo un’iniziale assoluzione per tutti i quattro, nel 2014 la Corte di Cassazione annullò l’innocenza dei primi due, confermandola invece per Zorzi e Delfino. Maggi era un medico veneto, responsabile della cellula veneziana di Ordine Nuovo, gruppo terroristico di estrema destra; Tramonte, invece, era un informatore dei servizi segreti (denominato “fonte Tritone”) che però, a quanto pare, faceva il doppio gioco. Furono proprio alcune rivelazioni di Tramonte all’intelligence italiana a coinvolgere Maggi nell’attentato di Piazza della Loggia. E ieri, come detto all’inizio, la Corte d’Assise d’appello di Milano ha sentenziato l’ergastolo per entrambi, definendo Maggi il mandante della strage e Tramonte uno dei principali esecutori. Questa decisione, con ogni probabilità, verrà ricorsa in Cassazione. Ma dopo 41 anni, forse, la verità su Piazza della Loggia comincia ad emergere.