Alle due di notte del 24 ottobre 1917 l’inferno si scatenò su Caporetto (l’attuale Kobarid slovena, chiamata Karfreit dagli austriaci dell’impero). Per l’esercito italiano una rotta disastrosa e il nome di quella località divenne, non solo nei libri di storia, come ha scritto Poalo Mieli «il simbolo di un disastro etico, politico oltreché militare». Secondo quanto portato in luce dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, che terminò i lavori nel 1920, i prigionieri italiani furono circa 600mila, di cui 19.500 ufficiali. Ma ancora più impressionante è la cifra dei morti: 100mila italiani perirono nei campi di concentramento e il numero è quindi da considerare per difetto.

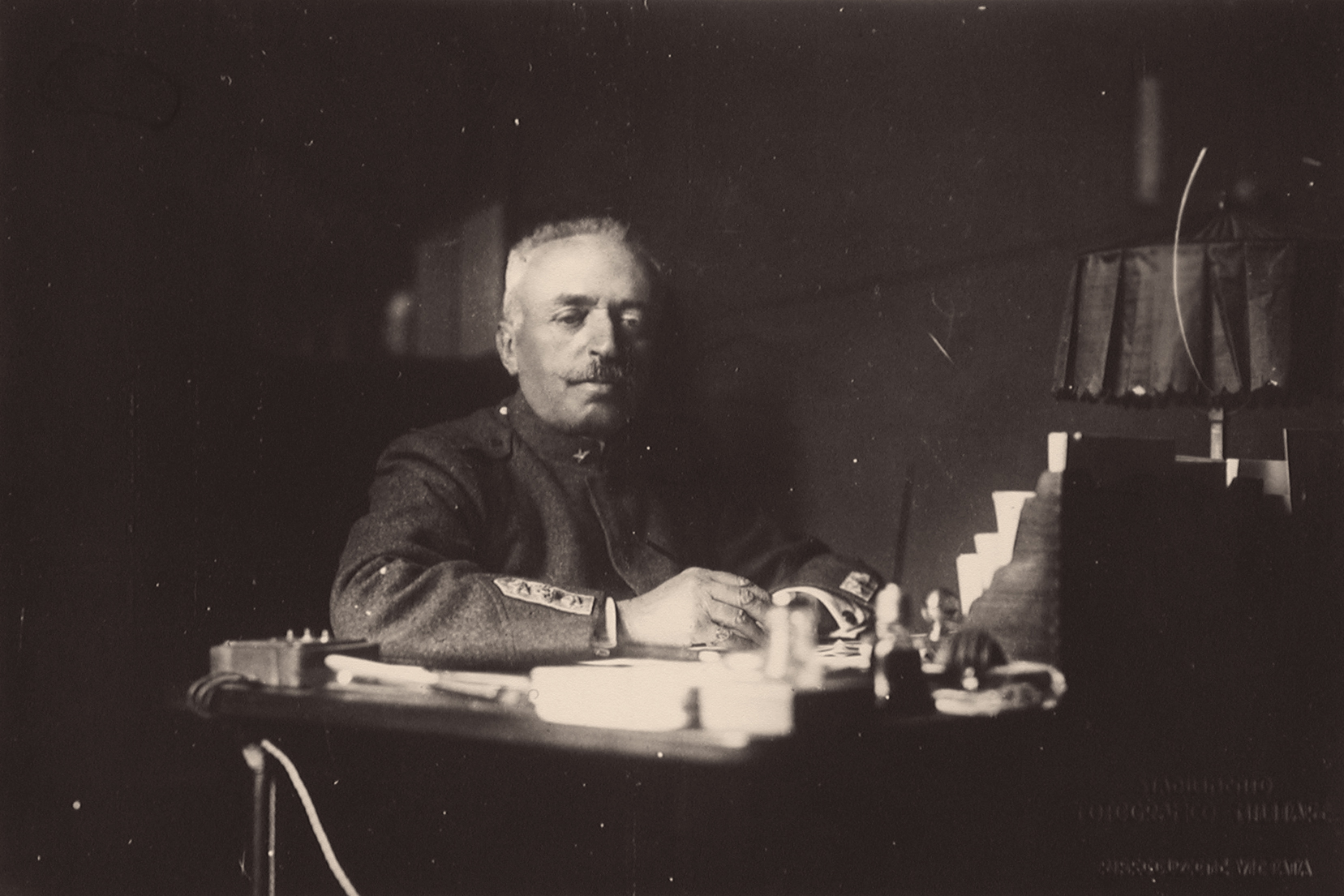

Le colpe di Cadorna. Ma ancor più della disfatta sul campo oggi gli storici puntano il dito sul Bollettino del 28 ottobre con cui il generale Luigi Cadorna scaricò la responsabilità di una sconfitta militare sui soldati «vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico». Insomma, il comandante delle truppe (un esercito di quasi 5 milioni di uomini) all’indomani della sconfitta aveva rovesciato tutte le responsabilità sui “disfattisti” che addirittura avevano preferito consegnarsi al nemico piuttosto che combattere. È una questione su cui gli storici si dividono da sempre, ma che ultimamente vede sempre più voci schierarsi contro Cadorna, e attribuire a al generale piemontese – che venne poi sostituito dal generale di origini meridionali Armando Diaz – le responsabilità di quella disfatta che avrebbe potuto compromettere l’esito di una guerra già quasi vinta. A Cadorna in particolare si imputa l’atteggiamento vendicativo nei confronti delle truppe, con processi sommari e fucilazioni di chi disertava o disattendeva agli ordini. Come disse il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando, Cadorna «ammazza troppi soldati e troppo in fretta».

La crudele tattica di combattimento. Così, mentre cade il centenario di Caporetto, in tanti hanno iniziato a domandarsi se sono moralmente legittime tante vie e piazze intitolate al generale Cadorna (anche Bergamo ne ha una). A lanciare il sasso è stato uno scrittore dalle colonne di Avvenire, Ferdinando Camon. Il suo appello lanciato già nel 2011 aveva raccolto l’adesione di Udine che aveva cancellato. Ora Camon è tornato a porre la questione, motivandola anche oltre le responsabilità di Caporetto: il generale era responsabile di una tattica di inaccettabile crudeltà. Come si può leggere nella sua Guida al combattimento distribuita a tutti gli ufficiali «l’unica idea tattica di Cadorna è l’assalto. Tu vai di corsa contro il nemico, più ti avvicini più il nemico ha paura, quando gli sei addosso il nemico si nasconde in fondo alla trincea». In sostanza il sodato non rischiava di morire ma andava a morire.

Un’inutile strage. «“Dovevano” morire, non avevano nessuna possibilità di salvarsi. Non erano ordini di battaglia, ma una condanna a morte», ha scritto Camon che poi ha ricordato una drammatica pagina di Emilio Lussu nel libro Un anno sull’altopiano. Racconta l’assalto fatto secondo la tecnica voluta da Cadorna: vai di corsa contro il nemico, più ti avvicini più il nemico ha paura, quando gli sei addosso il nemico si nasconde in fondo alla trincea. In realtà, scrisse Lussu, «io vidi quelli che ci stavano di fronte, con gli occhi spalancati e con un’espressione di terrore quasi che essi e non noi fossero sotto il fuoco. Uno, che era senza fucile, gridò in italiano: “Basta! Basta!”. “Basta” ripeterono gli altri, dai parapetti. Quello che era senz’armi mi parve un cappellano. “Basta! Bravi soldati. Non fatevi ammazzare così”». Proprio «quell’inutile strage» drammaticamente evocata da papa Benedetto XV a inizio guerra.