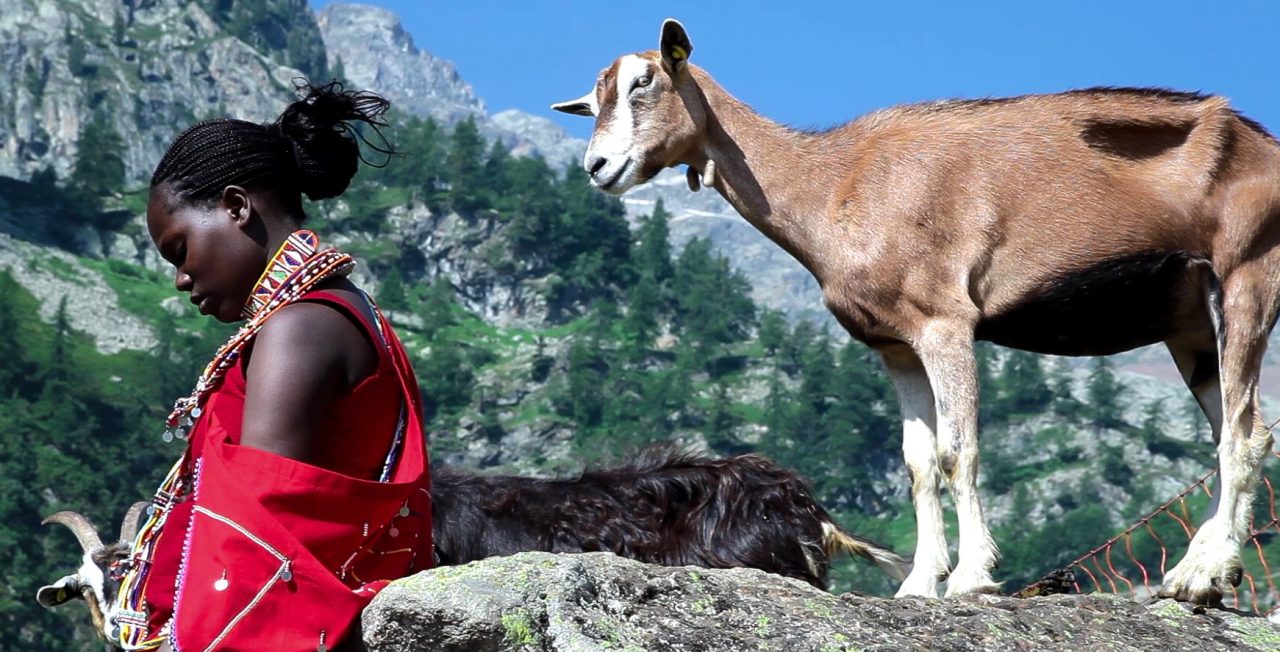

Fotografie dal film Il Murràn-Masai in the Alps di Sandro Bozzolo.

Che cosa possono fare gli immigrati per la montagna italiana e che cosa può fare quest’ultima per loro? È una domanda a cui cercano di rispondere da tempo studiosi, amministratori locali e operatori sociali che, facendo ricerca o gestendo interventi, si occupano del fenomeno migratorio nelle Alpi e negli Appennini. Negli ultimi anni decine di migliaia di migranti stranieri si sono insediati nelle montagne italiane, in alcuni casi liberamente e in altri sotto costrizione, come accade ai profughi, affrontando un difficile processo di adattamento reciproco con le comunità locali, a loro volta coinvolte nelle dinamiche dell’accoglienza. Al tema dell’immigrazione è dedicato Per scelta e per forza: l’immigrazione straniera nelle Alpi e negli Appennini, un volume edito da Aracne e a cura di Andrea Membretti (Università di Pavia), Ingrid Kofler (Eurac Research di Bolzano) e Pier Paolo Viazzo (Università di Torino).

La reazione di Castione. Un argomento spinoso e controverso, quello dell’immigrazione, anche nella bergamasca, come dimostrano i recenti avvenimenti in Val Seriana. A luglio, il previsto arrivo di alcune decine di profughi a Castione della Presolana ha scatenato la reazione di una parte della cittadinanza, con la raccolta di un migliaio di firme e una manifestazione al Passo delle Presolana, davanti alla struttura che avrebbe dovuto ospitarli. Episodi che testimoniano del malessere diffuso nei confronti di un fenomeno che preoccupa e divide, anche se i dati della Prefettura di Bergamo evidenziano una diminuzione rispetto al 2016 dei richiedenti asilo giunti nei Comuni della provincia.

Qualche dato. Un calo che certo non ridimensiona la portata della questione, sempre al centro del dibattito politico. Secondo i dati Istat, nei comuni alpini italiani risiedono circa 350mila stranieri (considerando solo i soggetti regolari ed escludendo i richiedenti asilo e protezione internazionale), divisi quasi a metà tra maschi e femmine e provenienti in gran parte, oltre che dalla Romania, da paesi extra Ue come Marocco, Albania, Ucraina, Macedonia e Cina. Consapevoli di ciò, Membretti, Kofler, Viazzo e gli altri autori del libro, hanno voluto contribuire al dibattito sulle condizioni per trasformare almeno una parte dei nuovi “montanari per forza” in “montanari per scelta”, facendone così il perno per un rilancio – ovviamente condiviso con le popolazioni locali – delle nostre montagne.

Una nuova integrazione è possibile? Sostiene Membretti: «Il recente fenomeno immigratorio straniero nelle Alpi italiane è caratterizzato da due diverse popolazioni: i migranti economici, solitamente famiglie insediate da anni in modo stabile sul territorio, con casa e lavoro, e i profughi, giovani maschi in gran parte senza lavoro, forzatamente collocati nelle zone di montagna in attesa del vaglio delle loro richieste di asilo e con un rapporto debole col territorio ospitante». Dal Trentino-Alto Adige alla Val Pellice piemontese, passando dall’Appenino ligure per arrivare alla Sila, gli autori discutono gli sviluppi e le conseguenze delle varie forme di migrazione nei territori montani italiani. I migranti che scelgono le nostre montagne sono attratti dalla disponibilità di alloggi a prezzi contenuti, dal minor costo della vita e dalle occasioni di lavoro nel settore primario (pastorizia, agricoltura, silvicoltura, attività estrattive), nel secondario (artigianato, piccola industria, edilizia) e nel terziario (turismo, pulizie e cura familiare).

Il libro propone insomma un’analisi a 360 gradi che, accanto agli episodi di positiva integrazione tra nuovi arrivati e locali, non nasconde le difficoltà e i conflitti che nascono quando culture diverse si incontrano e si adattano a convivere. Oppure, semplicemente, l’incomunicabilità. Emblematico il caso di Bagnolo Piemonte, comune alpino del cuneese dove è insediata da alcuni decenni una nutrita comunità di cinesi che, impiegati nelle cave locali, non si sono integrati e vivono un’esistenza parallela a quella degli autoctoni, con poche relazioni al di fuori del versante lavorativo e scolastico.

L’ultima parte del libro si concentra con ottimismo sulle storie di successo e sulle possibilità che si aprono grazie al l’immigrazione nei territori montani, soprattutto quelli in declino economico e che vivono un processo di spopolamento. Dalla felice integrazione dei rumeni di Pragelato, che danno un contributo fondamentale al funzionamento delle stazioni sciistiche nelle montagne olimpiche di Torino 2006, alla micro-accoglienza diffusa promossa in Valle Camonica dalla cooperativa K-Pax di Breno, che offre ai richiedenti asilo e ai rifugiati non solo vitto, alloggio, assistenza legale e sanitaria, ma anche gli strumenti per integrarsi nella realtà locale, come corsi di italiano, percorsi di formazione, opportunità di volontariato e inserimento lavorativo.