Come sta signora Fiorenza?

«Bene! A parte un po’ di metastasi, il tumore primitivo che non si trova, il fuoco di Sant’Antonio, il piede rotto e la cuffia della spalla lesionata, è tutto sotto controllo. Si accomodi».

Fiorenza Cattaneo è una signora di 57 anni, madre di almeno venti figli (questo lo spiegheremo tra poco) che risiede a Paladina in una bella casa davanti alle scuole. Ad accoglierci al cancello si presenta, sorridente, il marito, il professor Claudio Salvetti, oggi in pensione e alle prese con corsi di formazione per studenti di Storia delle religioni. Varcata la porta di casa un’amica di famiglia, Teresina Morè sta dando una mano nelle pulizie. Fiorenza è stesa sul divano, non riesce a muoversi. Lei e Teresina hanno condiviso gran parte della vita: entrambe erano infermiere diplomate ai Riuniti. «Dalle suore avevamo acquisito tanta competenza, umana e professionale. E si sgobbava: in chirurgia seguivamo da sole sessantatré malati, tutti a letto». Teresina è rimasta in ospedale fino alla pensione, Fiorenza invece ai Riuniti ci ha lavorato per vent’anni, fino alla nascita della terza figlia. Poi con il marito ha deciso di prendere in affido una bambina grave, e si è licenziata. Da allora è cominciata una straordinaria storia di affidi e adozioni. In sintesi, la famiglia Salvetti ha oggi tre figlie naturali (di cui due frequentano l’università e la terza è prossima alla maturità), più una bambina con una grave patologia genetica, adottata dopo anni in affido terapeutico; un ragazzo disabile di 16 anni in affido, che vive con loro da dieci; una ragazzina di 17, in affido da nove, e un bambino di 11 anni. In totale, però, da questa casa sono passati una ventina tra bambini e ragazzi. Un’avventura più unica che rara, resa possibile dall’incredibile vitalità di Fiorenza e dalla presenza tenera e collaborativa di suo marito. Che a fine intervista, quando ci riaccompagna, confida con un sorriso: «Quando viene sera e dico: “Ragazzi andate a letto”, è il momento più felice della giornata». Da alcuni mesi Fiorenza Cattaneo ha scoperto di essere malata di cancro. Anche se sofferente, dà tuttavia l’idea di avere la situazione sotto controllo. Appena saputo della diagnosi, il tribunale ha chiesto alla famiglia Salvetti se avrebbe preferito rinunciare agli affidi. La risposta è stata un prevedibile no: «Abbiamo pensato – dice Fiorenza – che avrebbero potuto essere una risorsa per darsi da fare e pensare di meno alla malattia». Discorso chiuso. O meglio, aperto: in ospedale la famiglia si è allargata ulteriormente.

Fiorenza, ci racconti come è nato il gruppo “Happy Chemio”.

«Noi malati oncologici ci troviamo tutti in due salette, saranno dieci sedie ciascuna, al primo piano della torre 6 del Papa Giovanni. Ognuno arriva con il suo accompagnatore e con la cartelletta pesante dei documenti, la appoggia sulle gambe e si siede ad aspettare. Tutti lì in silenzio, a testa bassa, non si sente una mosca volare. I numeri continuano a scattare, si alza lo sguardo e non tocca mai a te. Ore di attesa a chiedersi: “adesso dove finiamo, su un treno o nelle camere a gas?”».

Lei quando va in ospedale?

«Ogni malato ha un giorno fisso, io mi sottoponevo alla chemio tutti i venerdì. Di solito le terapie sono a distanza di due-tre settimane, il mio caso evidentemente è più grave».

E che cosa è successo?

«In quel clima mesto e malinconico, dopo alcune giornate al day hospital, ho detto a Teresina, la mia accompagnatrice: “Qui bisogna rompere il ghiaccio. Io un anno così non lo faccio: o qualcuno osa dire qualcosa, altrimenti finiamo tutte in psichiatria”».

Perché il tumore non si dice…

«Resta ancora un tabù. È vero che è una malattia grave, ma è anche vero che le cure potrebbero darti una prognosi meno infausta. Io sono una che parlerebbe anche col muro e ho cominciato con una scusa a chiacchierare con quella seduta in parte: “Scusi, lei dov’è andata a comprare quella bandana lì? Per che cosa è qui?”».

Qual è stata la conseguenza?

«Che pian piano il problema di ciascuno è diventato il problema di tutti. Gran parte di noi soffriva dello stesso cancro, molte donne erano più giovani di me, una ha trent’anni, una trentacinque. Abbiamo cominciato a raccontarci dei nostri esami, della paura della chemio, della speranza di guarire e dei figli e dei problemi che avevamo a casa. È nata una combriccola: ci aspettavamo al mattino e salivamo insieme. Questa confidenza ha contagiato anche i parenti, che devono star lì dalla mattina alle 8 alle quattro del pomeriggio, e a metà giornata si trovavano a spettegolare al bar. Insomma, sono nate “Quelle del venerdì” che sono risultate le più casiniste dell’ospedale: parlavamo e ridevamo ad alta voce. Un giorno abbiamo fatto anche un coretto con canzoni degli Anni Sessanta: la Rita le sapeva tutte. I medici dicevano: oggi è venerdì, il giorno del manicomio».

Che cosa ne è seguito?

«Ho lanciato la proposta di trovarci insieme a mangiare una pizza. La prima volta eravamo una ventina, tutte donne, ognuna col suo accompagnatore, e un solo uomo. È stata una cosa semplice, bellissima».

Da lì al gruppo WhatsApp il passo è breve.

«Infatti, anche se io non ne faccio parte perché sono contraria: ho il mio Nokia e mi basta, tanto vengo a sapere tutto lo stesso. Si avvicina Natale e una signora nella sala prelievi, dove ci si trova tutti insieme il giorno prima della chemio, dice: “Siete voi quelle che si sono trovate a mangiare? Non potete invitare anche noi?”. Detto e fatto, ma per Natale abbiamo immaginato qualcosa più in grande. Prima, però, abbiamo pensato di dare un nome a questo gruppo. Ho proposto: “Va bene Happy Chemio? Così ci togliamo dal viso quell’aria da capre affrante”. La risposta è stata corale: “Sìììììì”. Per il pranzo di Natale abbiamo messo una clausola: ciascuno avrebbe dovuto vestirsi “da qualcosa”».

E lei come si è presentata?

«Vestita da albero di Natale, con tanto di lucine. Appuntamento dalla Giuliana: avevo in tasca l’interruttore a pile, in testa la punta e accendevo e spegnevo. Altre si sono acconciate da renna, altre ancora nei modi più bizzarri. Eravamo quarantacinque, c’erano anche malati di tumori diversi dal nostro. Unici “estranei” ammessi, gli accompagnatori e tre infermieri».

La serata è andata bene?

«Guardi, noi abbiamo questo catetere attaccato al seno e io l’ho girato per mimare un microfono, abbiamo cantato e recitato poesie. Sono girate foto dappertutto e i medici ce ne hanno tirate dietro di ogni…».

Ma voi non vi siete fatte impressionare…

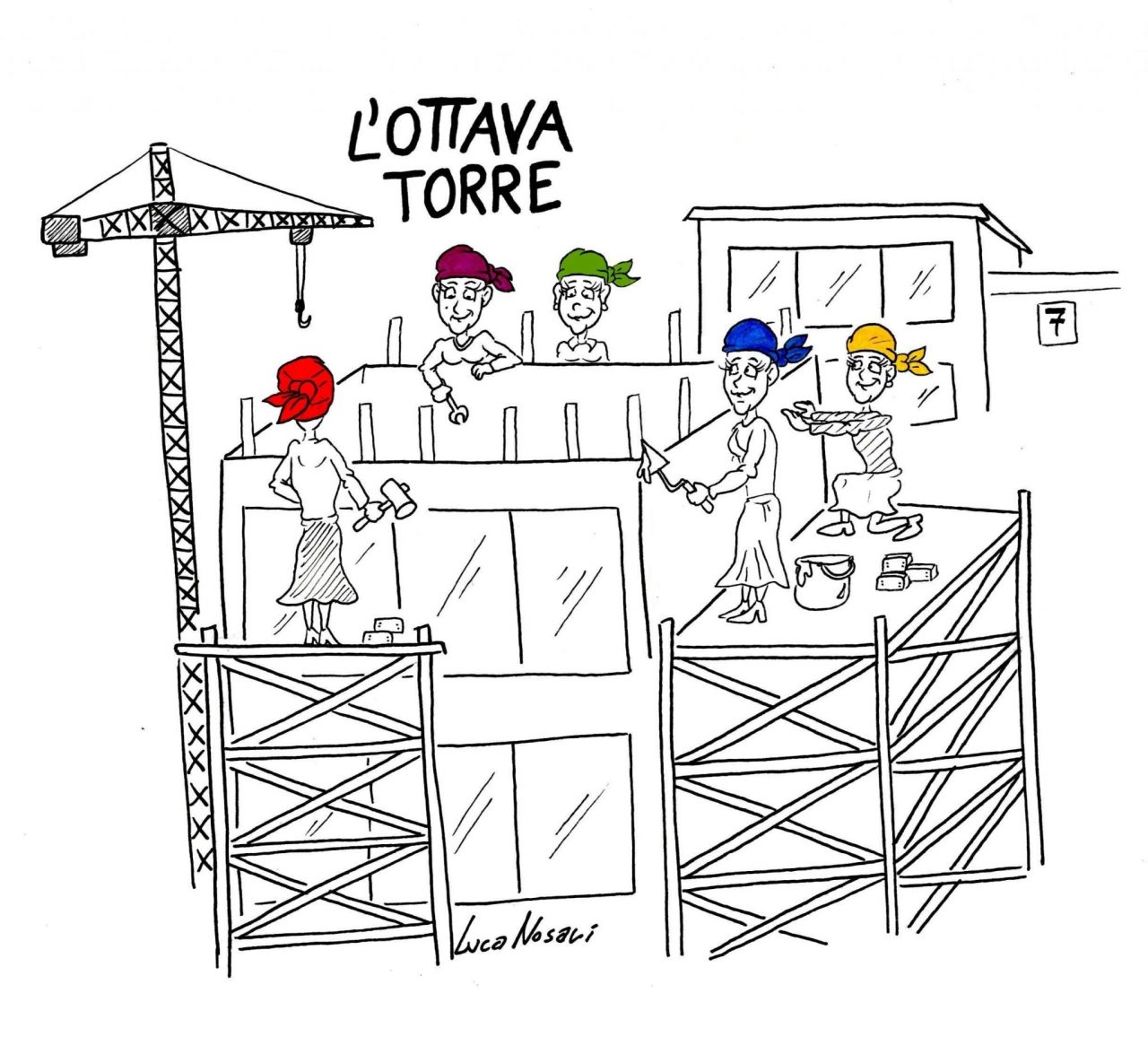

«Neanche un po’. Abbiamo dato vita a un comitato con tanto di presidente, vice, organizzazione eventi, aperto anche ai parenti. Abbiamo messo al lavoro le più depresse e imbastito un volantino che invitava a un altro pranzo domenica 10 febbraio ad Almé. Pioveva, il posto era bello e accogliente ed eravamo in 180, tra malati, parenti, infermieri e volontari dell’Aob che hanno voluto darci una mano. C’era anche un bravo medico di base con la moglie e la caposala. Pranzo, tombolata, canti e balli. Su tutti i tavoli abbiamo messo i nomi per facilitare i rapporti e abbiamo consegnato un piccolo regalo a tutti. Tenga presente che più o meno noi ci conosciamo, perché non passa una settimana senza che ci si incroci in ospedale: capelli corti e bandane sono i nostri segni di riconoscimento».

Un altro successo.

«È andata benissimo, c’erano anche i bambini che giravano per la sala e ci distraevano. Tra le malate oncologiche ci sono tante mamme e i loro figli hanno paura perché il tumore spesso spegne la vita anche in casa. Invece quel giorno erano contentissimi. Alla fine han detto alle mamme: “Ma sono sempre così contente le vostre amiche all’ospedale?”. Hanno capito che in ospedale le loro mamme non andavano solo a prendere delle mazzate, ma anche a coltivare delle relazioni, a tirarsi su».

Che cosa ne pensa adesso?

«Questi malati sono in gran parte chiusi, non tutti a casa hanno parenti o amici, molti preferiscono tacere la loro condizione (io l’ho detto a tutti, perché non mi interessa). Facendo così, invece, ci si consola a vicenda. Ogni volta che c’è una cena, mando una lettera di coraggio a tutte. La nostra idea è rendere questi reparti meno tristi, soprattutto l’ematologia e l’oncologia. Quando arrivi lì, tu sai che hai davanti, come minimo, un anno di calvario e non tutti hanno un carattere stravagante come il mio. La battuta finale che ho fatto all’ultimo pranzo è stata: quasi mi spiace aver finito la chemio in vena, sostituita con una cura a casa, perché al venerdì mi divertivo, stavo in giro tutto il giorno e non dovevo seguire marito e figli. E tutti giù a ridere».

Da dove viene questo modo di vedere la malattia?

«Da una visione cristiana della vita, io ho molta fede. E ha contribuito il fatto di essere state infermiere. Io e Teresina abbiamo uno sguardo diverso sul malato: non bisogna lasciarsi sopraffare dalla malattia, bisogna rompere il muro che ti chiude. La voglia di vivere non può venire meno. E in questo modo raccogli anche i drammi di tante persone e ti misuri con un dolore spesso più grande del tuo. Un arricchimento umano incredibile. Quando in una famiglia di quattro persone due hanno il cancro… Le assistenti sociali hanno un loro ruolo specifico, ma tra malati ci si capisce di più».

Prossimo giro?

«Un viaggio col pullman della durata di un giorno. Ma portiamo solo “quelle del venerdì”, mica possiamo andare in 180. Chiamiamolo un esperimento. A una malata giovanissima che ha studiato storia dell’arte abbiamo detto: “Siamo tutte scassate e voglia di camminare zero, scegli una città distante al massimo due ore, un’oretta di cultura e poi tutte al ristorante dove diamo il meglio di noi stesse”. Siamo persone provate, non possiamo permetterci di più».