Foto in copertina di Gianni Limonta

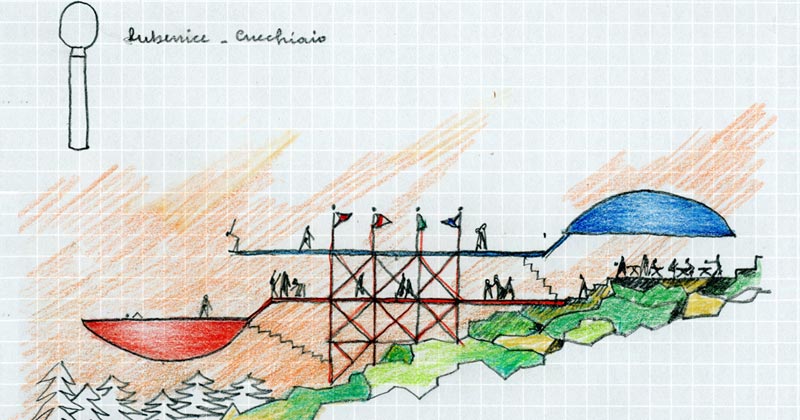

Cesare Rota Nodari è nato nel 1935 ad Almenno San Bartolomeo. Ha realizzato diversi oggetti di design, edifici privati e pubblici (chiese, biblioteche, aziende). Ha mosso i primi passi nell’architettura nello studio di Tito Spini, a sua volta allievo del grande Le Corbusier. È stato pioniere nell’uso delle architetture industriali abbandonate. Accanto, un disegno preparatorio e uno definitivo della sua “Città domestica”.

«Io sono un appassionato di architettura civile, più che progettare abitazioni private, a me piace disegnare chiese, stabilimenti, biblioteche… luoghi pubblici. Nella mia carriera ho progettato dieci biblioteche, la prima è stata quella di Ponte San Pietro».

Lei diceva che l’architetto deve immergersi nel territorio.

«Sì, faccio un esempio, a proposito di biblioteche. A Ponte San Pietro mi chiesero di progettarne una, era il 1982, tanti anni fa; gli amministratori del Comune avevano già un’idea precisa e il finanziamento era disponibile. Io però vidi in paese un altro edificio, un vecchio opificio, una fabbrica dismessa, che risaliva alla fine dell’Ottocento. Aveva il tetto a “shed”, ha presente quei tetti piatti che però hanno sopra una serie di “onde” triangolari? Una parte è in muratura, l’altra è vetrata per fare piovere la luce all’interno della fabbrica. Ho capito che quell’edificio era l’ideale per la biblioteca: proposi questa soluzione, ma l’amministrazione comunale non la capì, addirittura qualcuno si scandalizzò. Come si poteva porre una biblioteca nuova e importante in una fabbrica abbandonata? Una soluzione del genere non era mai stata adottata fino ad allora e agli amministratori comunali appariva quanto meno bizzarra. In quel tempo c’era la consuetudine di costruire edifici nuovi per le biblioteche, oppure venivano inserite in palazzi d’epoca. A Ponte avevano optato per quest’ultima soluzione. Come è poi accaduto a Clusone, a Villa di Serio, a Seriate e in diversi altri paesi. Decisi di parlarne con Gian Pietro Galizzi che al tempo era assessore alla Cultura in Provincia: aveva dato impulso al sistema bibliotecario in Bergamasca. Galizzi era un uomo di cultura, una persona intelligente: capì e mi appoggiò. Così riuscii a realizzare quella biblioteca e fu un grande successo: progetto e fotografie vennero pubblicati su riviste specializzate come Ottagono e La Rivista di Architettura, se ne parlò in convegni…».

Scusi, ma perché ha voluto piazzare la biblioteca in una fabbrica abbandonata?

«Ma perché c’erano gli spazi giusti, perché era collocata in un buon luogo rispetto al paese. Perché c’era già la predisposizione per una buona illuminazione, dal tetto. Perché i grandi spazi aperti si potevano organizzare nel modo migliore per la biblioteca, per il patrimonio di libri, per le esigenze del personale e dei frequentatori. Cosa che sarebbe stata ben difficile in un palazzo d’epoca, giustamente da rispettare nelle sue caratteristiche architettoniche».

Chiesa della Visitazione, Cascine d’Agro in Almenno S. Bartolomeo, di Cesare Rota Nodari

Ma una fabbrica abbandonata è un luogo brutto.

«Non è detto, può essere un posto molto suggestivo, sul quale poi l’architetto può lavorare per offrire quell’armonia degli spazi che noi chiamiamo anche bellezza».

Quindi l’architetto non è soltanto un progettista di edifici.

«Come disse un grande architetto spagnolo, Alvaro Siza, noi architetti non siamo degli specialisti di nulla, siamo dei coordinatori di tutto e di tutti all’interno di processi che riguardano lo sviluppo della città e della società. Il caso di Ponte è un esempio: io non progettai un bell’edificio, ma cercai di leggere la realtà del paese, le sue esigenze. E in contemporanea cercai di capire le esigenze che avrebbe avuto la biblioteca; l’architetto non è soltanto colui che disegna l’edificio bello: deve fare i conti con le funzioni, deve creare un rapporto fra contenitore e contenuto, fra edificio e dintorni. La città è un tessuto! È composta da un insieme di fili, colori, forme…».

Lei non ha lavorato solo in Italia.

«No. A proposito del lavoro di architetto: a Gerusalemme nel 2010 è stato inaugurato il centro di spiritualità dei padri cappuccini che sorge nel centro storico della città; nel progetto ho dovuto considerare tutta l’area dove sorgeva, riflettendo sulle funzioni, ma anche sulle richieste che venivano avanzate dai committenti, sulle relazioni con gli altri edifici. Ogni edificio deve dialogare con quello che ha intorno, via, quartiere, città, natura, persone…».

Qual è il compito degli architetti nella nostra provincia?

«Sono d’accordo con il pensiero dominante tra i miei colleghi: siamo convinti della necessità di fermare l’espansione, il consumo di suolo. Bisogna lavorare sul patrimonio che abbiamo, sui tantissimi edifici che già ci sono».

Nella campagna bergamasca le cascine crollano, a cinquanta metri magari sorgono delle villette. Una tristezza.

«Quando dicevo che bisogna coordinare, che bisogna saper leggere il territorio intendevo anche questo. Certo sarebbe stato più bello recuperare la cascina e creare degli spazi di vita dentro la cascina. Coordinare non solo il territorio, ma anche la storia. Creare spazi di vita confortevole in luoghi storici, vecchi di secoli, stabilire una relazione positiva con quello che ci circonda, ma anche con il tempo passato. È l’armonia».

L’armonia, il rispetto dei luoghi, la relazione con il passato ci fa stare bene.

«Sì, credo di sì, credo che anche questo contribuisca a dare senso alla vita».

Nelle scorse settimane, a Seriate, si è tenuta una sua mostra di disegni dal titolo Città domestica.

«Sì. Ho sempre avuto interesse per temi particolari, curiosi: ai gioppini, ai presepi, al romanico… ai libretti che ho realizzato per i bambini. Dieci o dodici anni fa mi trovavo con mia moglie Lori a Barcellona, eravamo nella sede dell’Ordine degli Architetti, comperai un bel quaderno a quadretti e cominciai a disegnarvi sopra questi oggetti da cucina rivisti come possibili edifici… Mi aveva ispirato una frase, un motto, del grande architetto Nathan Rogers che risale al 1952: Dal cucchiaio alla città. Io ho fatto La città domestica. Mia moglie mi diceva di non aspettare troppo a pubblicare questi disegni».

Quanti sono?

«Sessanta piccoli disegni, tutti della stessa dimensione, in punta di matita, colorati a pastello. Cucchiai, imbuti, padelle…».

Curioso.

«Sono frutto di un gioco, simili ad altri che io tengo nella mia credenza. La prima volta che la aprii fu nel 1987, prelevai i primi presepi in terracotta che avevo realizzato per i miei figli e li esposi in città. Nella credenza di casa mia custodisco i frutti dei miei divertimenti. Sono idee, alcune anche concretizzate, altre rimaste allo stato di scritti e schizzi».

I disegni de La città domestica

Che cosa voleva dire Rogers a proposito del cucchiaio e della città?

«Voleva dire che il progettista di un semplice cucchiaio per la minestra ragiona in maniera analoga all’architetto che affronta un progetto ben più complesso come può essere un edificio, un quartiere… Il processo è lo stesso: i progettisti creano qualche cosa che sia utile, solido, bello. Anche comodo… Un po’ quello che diceva Vitruvio nel suo De Architectura. Ma io ho ripreso Rogers in una sorta di gioco di parole».

In pratica che cosa ha fatto?

«Ho adattato la forma di un oggetto domestico, della cucina, tipo la caffettiera, in una forma di edificio, in totale libertà. Ma con un vincolo preciso. Franco Albini, al Politecnico, ci insegnava che senza vincoli, senza paletti, come diceva esattamente lui, non c’è architettura».

Che cosa significa?

«Che l’architettura è vincolata alle esigenze: a che cosa serve quell’edificio? In che posto sorge? Che cosa ha intorno? Quali sono i gusti dei proprietari? Sono tutti paletti».

Il suo è un gioco.

«Come tutti i giochi, l’ho affrontato in modo molto serio, lavorando come faccio con i miei progetti “veri”, in una prima fase. Foglio di carta bianca, matita e pastelli. Sono passato dallo schizzo in miniatura a mano libera, su foglio a quadretti, retinato, allo sviluppo di ogni soggetto, con riga e squadra. Ho poi preso ognuno di questi oggetti, diventati architettura, e l’ho messo in relazione con gli altri: così ho “costruito” una città».

Che oggetti ha usato?

«Tanti. La teiera disegnata da Aldo Rossi è diventata una chiesa. Una serie di fondine un grattacielo. Una serie di caffettiere l’ho trasformata in un villaggio turistico al mare. Due sedie e un ripiano sono diventate un ponte».

Lei ha realizzato anche diversi oggetti di design.

«Sì. Per esempio ho disegnato un attaccapanni essenziale, minimo, in alluminio; l’ho chiamato “Taka”. Era il 1968, se ne vendettero milioni di pezzi. Venne esposto al Louvre nella sezione di arte applicata. Poi ho disegnato la “Skagna”, una sedia completamente smontabile, mobili da soggiorno con le rotelle, componibili… Giò Ponti mi scrisse per complimentarsi».

Perché ha fatto l’architetto?

«La mia famiglia viene dalla falegnameria, nell’Ottocento facevamo mobili d’arte, intarsiati, parquet di qualità. Mio zio intagliava il legno, io passavo delle giornate a guardarlo. Un altro mio zio era il pittore Achille Locatelli che era stato allievo del Tallone. I miei poi hanno aperto altre attività come l’impresa edile di Almenno San Bartolomeo. Io mi sono laureato, sono andato nello studio dell’architetto Tito Spini a Bergamo e da lui ho imparato tantissimo. Spini aveva lavorato da giovane nello studio di Le Corbusier a Parigi».

Qual è il luogo più bello di Bergamo?

«Ho già detto di come mi affascina il palazzo della Libertà di Alziro Bergonzo, sia l’esterno che negli interni. In Città Alta il posto che mi piace di più è la piazza Mercato del Fieno (se non fosse un parcheggio). Ci sono affezionato anche per ragioni personali, perché andavo a trovare il fabbro Scuri, negli Anni Cinquanta. Eravamo molto giovani. A volte ci mettevamo in mezzo alla piazza e declamavamo La Divina Commedia. Allora qualcuno si metteva alla finestra o usciva sul balcone e sorrideva, ascoltandoci. La Città Alta di allora non era certamente quella di oggi».

Qual è la differenza?

«Adesso Città Alta è influenzata tanto dalla presenza dei turisti. Troppi negozi legati ai visitatori, i bar, le pizzette, i gelati… I flussi di persone che invadono la Corsarola, il parcheggio in piazza Mercato del Fieno, piazza Mascheroni e piazza Vecchia pure affollate… I silenzi di una volta dove ti raccoglievi e magari disegnavi, ora è difficile trovarli. Gli abitanti di allora sono scomparsi non solo come persone, ma anche come modo di essere. Dagli anni Ottanta, Città Alta ha cambiato pelle, sono arrivate tante famiglie d e l l’alta società, anche milanesi, i ceti popolari sono scomparsi. D’altro canto, tanti luoghi sono stati recuperati. Penso al Teatro Sociale, penso al Palazzo del Podestà. Anche alla decisione di fare del Palazzo della Ragione un luogo di esposizione per eventi artistici. Credo però che occorrerebbe una più definita disciplina del commercio e della destinazione delle case».

Il futuro di Bergamo?

«Migliorarsi, migliorarsi. Le periferie, i condomini degli Anni Sessanta e Settanta, i luoghi abbandonati. Con una brutta parola: riqualificarsi. Le case, le scuole, le strade, i luoghi di incontro. C’è tanto da fare».