Non so se quest’anno saranno così cortesi da accettare qualcosa di mio sulla festa dell’Assunzione di Maria. Per farmi benvolere comincerò dunque con la più surreale risposta ricevuta da quella che normalmente viene indicata come teologia popolare, ossia la versione paesana, irriflessa, della teologia “vera” che per di più, in questi tempi, si stenta a distinguere dalle altre.

La mia domanda era precisa: anni Settanta – dunque pieno subbuglio ecclesiale ed ecclesiastico. All’uscita di chiesa una mamma e un papà giovani, col vestito della festa e una serie di segnali che li indicavano ferialmente come lavoratori agricoli, tengono in braccio un bambolotto vivo il cui abbigliamento è ispirato – con qualche fronzolo in più – a quello del Santo Bambino trafugato dalla basilica di santa Maria in Aracoeli e mai più ritrovato.

«E come si chiama questa bella bambina?» chiedo secondo l’usanza. La risposta è fra le meno attese: «Immacolata». Cavolo cappuccio: Immacolata nel 1970 al di sopra del 45° parallelo. «E come mai questo nome così importante?» proseguo pensando alla nonna, a una zia morta, a una sorella in clausura. «E s’è chiamata così per via che l’è nata il giorno dell’Assunta». Perfetto.

Adesso possiamo parlare dell’Assunta, che si festeggia il 15 di agosto e non ha nulla – o quasi – a che vedere – con l’Immacolata Concezione, che già è un bell’affare da spiegare perché, a sua volta, non ha nulla a che vedere con la nascita verginale di Cristo.

Perché l’Annunciazione

Ma se mi prendo la libertà di parlare dell’Annunciazione (che si festeggia il 25 marzo, 9 mesi prima di Natale perché non pare che Cristo sia nato in anticipo e col cesareo) il giorno dell’Assunta, una ragione c’è ed è tutta interna al pittore che meglio di ogni altro ha capito il mistero e lo ha saputo raffigurare. Parlo del Beato Angelico, o fra Angelico o come altro lo volete chiamare.

Dunque a questo fra Angelico – domenicano della prima metà del Quattrocento – sono attribuite sette Annunciazioni, di cui quattro famosissime: si trovano rispettivamente a Cortona, a san Giovanni Valdarno, a Firenze (al Museo di san Marco) e a Madrid. Noi ci occuperemo in particolare di quattro di esse: quelle in cui l’angelo – sempre a sinistra di chi guarda – e Maria, sempre a destra e in genere seduta, si fronteggiano in maniera quasi speculare. Quello che vorremmo dire è che in realtà non si fronteggiano, ma formano uno spazio di tipo particolare, nuovo, che di per sé, con la propria stessa geometria – ci pare – indica l’avvenuto concepimento di Cristo. E di un Cristo molto ben definito, anche se non presente sulla tavola, la cui natura è confermata da altri particolari.

Lo spazio dell’Annunciazione

Per certificare questo spazio – ci perdonino i lettori – l’altro giorno mia moglie ed io abbiamo dato luogo ad una specie di laica rappresentazione con l’aiuto di un nipote e due cordicelle in seta con le quali abbiamo realizzato un modello spaziale, nel senso di “forma dello spazio”. Esso prevede come fuochi di un’ellissi a sinistra l’angelo e a destra la Vergine. Della quale ci ha colpito il fatto che nelle quattro rappresentazioni il suo braccio e la mano sinistra coprono, difendono, sempre, la destra. Specularmente l’immagine si ripete quando l’arcangelo Gabriele tiene le braccia al petto – ma in quel caso è la destra a difendere – e si rompe solo quando il medesimo usa, leva in alto, la sinistra per indicare il cielo – il luogo di Dio – e l’altra per indicare il seno dell’Annunziata che concepirà il figlio.

Perché la necessità dello schema con la cordicella? Perché ci pareva che essa legasse in un unico soggetto chi annuncia e chi riceve l’annuncio, mentre di solito si pensa che i due stiano uno di fronte all’altro.

Descrizione della situazione

Proviamo a descrivere la situazione prima magari, di rappresentarla. Iniziamo sempre dal dito indice, o comunque dal polso, della Vergine e leghiamo il cordoncino blu che prolunghiamo facendolo girare dietro le spalle in modo che torni visibile sul piano della rappresentazione alla sinistra della figura cioè in primo piano. Se avvolgiamo col cordoncino l’angelo Gabriele che sta di fronte e ne proseguiamo il percorso facendolo girare attorno alla sua figura in senso contrario a quanto accadeva con la Madonna, finiamo inevitabilmente per giungere alla mano – o all’indice destro – di Gabriele.

Se ora – seguendo il cordino rosso – leghiamo l’indice della mano destra della Vergine – che si trova sempre nella stessa posizione protetta – e facciamo fare al nostro strumento di verifica materiale il percorso simmetrico al primo (questa volta comparirà dunque sullo sfondo del quadro e non in primo piano), finiremo per legarne il capo alla mano sinistra dell’angelo. Si formerà così uno spazio che non è più la rappresentazione di due figure che stiano una di fronte all’altra, ma quella di un’unità, in cui Maria e Gabriele si trovano legati dalle mani incrociate destra/sinistra e viceversa.

Chi volesse continuare l’esperimento si accorgerebbe che la mano sinistra della Madonna non può unirsi alla destra dell’Angelo se non come quando si prega con le mani giunte. Lo stesso accade tra la sinistra dell’Angelo e quella di Maria. Le due figure costituiscono dunque un corpo solo che assume per due volte l’atteggiamento di chi unisce le mani per pregare, palmo contro palmo, non potendosi le mani dispari (sinistra/destra) unirsi come le destre quando ci si saluta.

Io penso che a questo punto il concepimento sia già avvenuto nella sua forma definitiva: la fusione è già accaduta come si rileva dall’immagine di Cortona corredata delle parole del dialogo

perché l’intera figura della Vergine è stata “coperta”, “avvolta” nel suo insieme dallo Spirito del Signore che ha “preso dentro” di sé la ragazza.

La Tavola degli Argenti

Questo modo di guardare all’avvenimento rende possibile pensare anche a un altro aspetto della misteriosa – che poi tanto misteriosa non pare – vicenda, che la tradizione lega a un particolare minimo dell’accaduto: quello dell’aspetto fisico del parto verginale. Da questo punto di vista ci viene in soccorso la bellissima tavola dell’Annunciazione dell’Armadio degli Argenti (tempera su tavola 1451-1453 ≆ Museo nazionale di san Marco, Firenze), l’ultima e dunque forse quella che mostra meglio il percorso compiuto da fra Giovanni (è sempre lui, il Beato Angelico).

In questa tavoletta preziosissima dal punto di vista teologico non c’è niente che alluda alla verginità tradizionalmente intesa: si vede solo la porta di un giardino che prosegue quasi all’infinito verso un punto che probabilmente è un punto del giardino originario, da cui la Madonna non fu espulsa perché libera dal peccato originale.

In questa raffigurazione la verginità non è dunque, per così dire, in ingresso, ma in profondità: viene da lontano, dal fondo, ed è il mondo originario perché la Madonna non è fuori del giardino (come viene ricordato a Cortona, San Giovanni e al Prado con la cacciata dei progenitori) ma dentro, come nelle Annunciazioni della Scala del Convento e della Cella 3 a san Marco, dove il giardino è lo stesso ambiente circostante e dunque siamo tutti tornati dentro, spettatori compresi. La Verginità della Madonna non è un problema ginecologico, sembra voler dire fra Angelico: è piuttosto l’esito di una nuova determinazione dello spazio, in cui è abolito dalla presenza stessa di Cristo – come in una superficie topologica – il dentro e il fuori.

Per capirci: se qualcuno si trova dentro un barattolo – prendiamo il più famoso di tutti,

quello reso celebre da Andy Warhol – non può percorrere entrambe le superfici (interiore ed esteriore) se non superando un bordo o bucando la superficie: nell’idea di barattolo l’idea di dentro e fuori sono chiaramente distinte. In una superficie topologica questo non avviene.

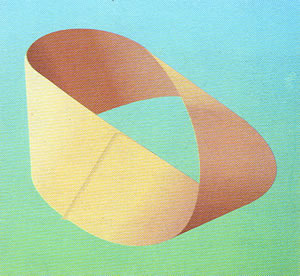

Pensate a quello strano anello universalmente noto come Striscia di Moebius

che si può percorrere interamente – dentro e fuori – senza mai staccare il dito grazie al fatto che le due estremità, come si vede nella seconda immagine, sono state unite in senso alto/basso e non basso/basso come avviene coi barattoli saldati.

Bene: le Madonne e gli angeli del Beato Angelico di cui ci siamo occupati formano tra loro – con le loro mani – uno spazio di Moebius non orientato, senza dentro e senza fuori, ossia – per dirla come va detta – senza peccato, perché il peccato altro non è che il fuori di Dio, la volontà di porsi fuori di Dio. La Madonna non ha questa percezione, comunque Gesù Cristo abbia fatto a nascere.

L’idea diffusa di spazi topologici in Fra’ Angelico

Che questa sia un’idea molto cara a fra Giovanni si capisce da tante cose, ma soprattutto dal fatto che abbia voluto disseminare le sue Annunciazioni di forme geometriche che ricordano questo spazio senza dentro e senza fuori. Il più famoso è certo quella specie di semisfera collocata, nell’Annunciazione in cima alla scala del convento di san Marco a Firenze, sopra i due archi, al centro in alto: pare un budino in un piatto. Al centro si vede un piccolo foro.

Questa figura, che dà luogo a uno spazio topologico che si chiama tecnicamente Toro, è raffigurato, sotto altra forma sia nell’Annunciazione di Cortona, nella quale il largo panno dietro il trono della Vergine è ricamato di Tori pianificati e stilizzati.

A questo punto, se disponendo di appositi aghi e filo di diametro infinitesimale poteste coprire la semisfera entrando e uscendo dal forelllino, vi trovereste a avere tra le mani una specie di enorme pon-pon in cui il filo passa tanto nel punto più interno della sfera quando in uno dei suoi punti più esterni. Il Toro non ha dunque né dentro né fuori perché il filo può procedere all’infinito senza mai staccarsi e il punto più interno ad esso si trova sullo stesso “filo” che si allontani di più dal medesimo, a indicare che è possibile pensare geometricamente che l’utero della Vergine – il centro del cerchio – contenga Colui che contiene tutto il mondo.

Al Prado i Tori sono addirittura due – in alto, ai lati della costruzione – mentre al centro c’è l’inequivocabile figura di Dio, Colui che dal cielo si appresta a prendere natura di uomo. In ogni caso le abitazioni, o i luoghi, della scena, sono sempre segnati dalla profondità di uno spazio che tutto avvolge e viene da lontano, che continuamente apre ad una comunità di mondo che è già il segnale che Cristo è venuto a togliere le barriere, a fare dei due mondi separati uno solo. Il corpo fisico di questo spazio è sintetizzato nel corpo di Maria, dal quale e per il quale non c’è dunque bisogno né di entrare né di uscire. È il segno stesso della ricostituita verginità – cioè unità – del mondo. Quando fu assunta in cielo non fece altro che tornare a casa. La Verginità di Maria nasce all’origine, non è semplicemente un esito.