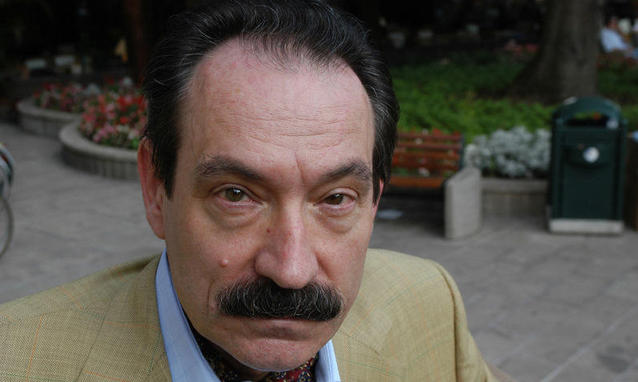

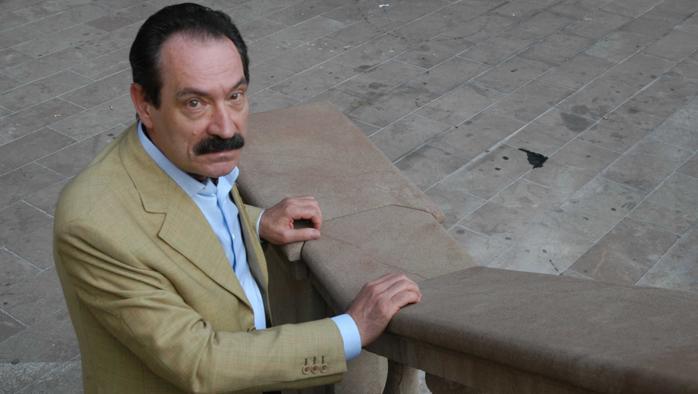

Sebastiano Vassalli era un uomo amaro, scrivono oggi quelli che lo hanno conosciuto, un uomo la cui conversazione non lasciava scampo a convenevoli, tanto meno a ipocrisie. Dichiarava le proprie antipatie senza giri di parole, ammetteva con pudore le sue (poche) simpatie. Candidato dall’Università di Gotenborg al Premio Nobel per la Letteratura, Vassalli professava la scrittura come ricerca della verità attraverso il romanzesco. Era un laico con la religione della verità e in questo consisteva la sua somiglianza e, al tempo stesso, la sua differenza da quell’altro ricercatore del vero storico che era il cattolico convertito Alessandro Manzoni, l’illustre fondatore della tradizione romanzesca italiana. Vassalli, classe 1940, è morto all’alba a causa di una malattia incurabile e rapida, di cui pochissimi erano informati – essendo la riservatezza un’altra caratteristica dell’uomo. Si è spento a Casale Monferrato, ma era a Novara che trascorse quasi tutta la sua vita.

L’infanzia difficile. Lo scrittore nacque a Genova da una coppia che lui stesso definì «male assortita»; nacque senza essere voluto, in seguito a una gravidanza «capitata per caso». Quando i genitori si separarono, Vassalli bambino fu lasciato ad alcuni prozii, che se ne presero cura in cambio di un rifornimento di farina e olio. Non li avrebbe mai più rivisti. Vassalli ha sempre riservato parole dure nei confronti dei genitori, parole in cui nondimeno trovava spazio il suo feroce attaccamento alla vita, il suo rimanere «artigliato alle viscere» dell’esistenza. La dura infanzia gli tolse qualsiasi pia illusione e questo elemento contraddistinse non solo la sua esperienza biografica, ma anche e soprattutto la sua opera letteraria. Nonostante la giovinezza difficile, lui stesso riconobbe che gli poteva andare anche peggio: «Potevo uccidere o finire in manicomio. Per questo ho spesso cercato di vivere oltre le mie storie personali. Cercare altre storie. Altre epoche. Mi sono reso conto che pezzo a pezzo i miei romanzi hanno raccontato l’Italia».

La giovinezza e le prime esperienze (pittoriche). Studiò all’Università di Milano, dove si laureò in Lettere, con una tesi sull’arte contemporanea e la psicanalisi. Aveva per relatore il novarese Cesare Musatti, quello stesso a cui dobbiamo la curatela dell’edizione delle opere di Freud pubblicate dalla Bollati Boringhieri. La seduta di laurea, avrebbe raccontato Vassalli, fu surreale: il controrelatore Gillo Dorfles voleva bocciarlo, mentre il grecista Raffaele Cantarella si era addormentato. Alla fine, Musatti ottenne la promozione in cambio di un voto più basso. La disavventura universitaria non turbò minimamente Vassalli. D’altra parte, confessò candidamente, e provocatoriamente, di avere intrapreso il percorso universitario «solo per rimorchiare». Conclusi gli studi, entrò come pittore nel Gruppo 63, il movimento di Neoavanguardia che era stato tenuto a battesimo a Palermo da Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani e altri poeti e scrittori. In questo periodo espose le sue opere in gallerie milanesi e una delle sue tele fu addirittura acquistata da Peggy Guggenheim, la fondatrice del noto museo newyorkese. Ma poi Vassalli abbandonò la pittura, almeno quella da professionista, perché si convinse che i suoi quadri non avevano respiro: una visita alla Biennale di Venezia nel ’64 e l’osservazione delle opere Pop Art di fattura internazionale gli bastarono per cercare una nuova strada espressiva.

L’opera letteraria: il passato e l’Italia. Fu così che cominciò a insegnare e a collaborare con riviste e quotidiani, tra cui il «Corriere della Sera» e «la Repubblica», prima di riuscire ad attirare l’attenzione di una casa editrice. E che casa editrice: parliamo dell’Einaudi, quando a dirigerla era ancora il fondatore Giulio. Sarebbe passato alla storia della letteratura il modo con cui Vassalli entrò nel salotto einaudiano: a introdurlo fu Italo Calvino, allora scrittore già affermato, che a Parigi lesse e rimase entusiasta dell’opera giovanile Tempo di massacro (1970), una prosa sperimentale che risentiva dell’esperienza neoavanguardistica. Ma l’opera più importante di Vassalli sarebbe stata quella “storica”: romanzi ambientati nel passato, nel Seicento, nell’Ottocento e anche al tempo dei romani, romanzi che si svolgono sempre ai piedi o sulle Dolomiti e che parlano dell’uomo, delle sue passioni e di come la sua natura poco sia cambiata nel corso dei secoli. In un’intervista lo scrittore spiegò i motivi della sua scelta: «Le grandi storie sono nel passato, o nel futuro. Il presente è la vita del condominio. C’è qualche spunto che diventerà importante, ma noi non possiamo coglierlo o, nel momento in cui si manifesta, non ha bisogno dello scrittore. Ne parleranno la televisione, i giornali, Internet».

Fu così che, attraverso il distacco dal presente “troppo vicino”, si giunse alla Chimera, libro pubblicato nel 1990, premiato con il prestigioso Premio Strega e nominato nella cinquina finale del Campiello – successivamente Vassalli avrebbe rifiutato qualsiasi premio per le sue opere, accettando solo quelli alla carriera, come il recentissimo Campiello, assegnato qualche mese fa. La storia della Chimera è probabilmente nota a molti di noi, poiché è (oppure è stato) un libro che spesso si assegna (o assegnava) come lettura “facoltative” dai professori di italiano. La protagonista è Antonia, una ragazza di un borgo seicentesco ai piedi del Monte Rosa, che ha avuto in sorte una bellezza tale da essere ritenuta diabolica da beghine e rappresentanti del clero – una reputazione rafforzata dalla sua particolare conoscenza delle erbe e da comportamenti poco ortodossi. Il successo della Chimera portò Vassalli all’attenzione di un pubblico di lettori più ampio, anche straniero, grazie a numerose traduzioni: un fatto singolare, per gli scrittori del nostro Paese, soprattutto se pensiamo all’imponente mole di opere straniere che vengono tradotte nella nostra lingua.

Non solo romanzi. Dopo la Chimera, Vassalli continuò a scrivere, e a scrivere di com’era ed è l’Italia. Con Marco e Mattio (1992) esplorò la società delle Dolomiti bellunesi nell’Ottocento ed affrontò la questione dei manicomi – non a caso “Mattio” è nome che allude al “matto”. Sempre nell’Ottocento si svolgono anche le vicende del Cigno (1993), che ricostruisce lo scandalo del Banco di Sicilia, mentre in Le due chiese (2010) Vassalli narra la storia di un paese di montagna, dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri. In anni ancora più recenti lo scrittore era tornato ai tempi dei Romani, in particolare allo scontro con i Cimbri, una tribù celtica: si tratta del romanzo Terre selvagge (2014). Il confine. I cento anni del Sudtirolo in Italia è invece il suo ultimo libro. Non si tratta di un romanzo, ma di una sorta di “saggio narrativo” in cui recupera la storia dell’Altoadige, le contese e gli accordi. Accanto ai romanzi, infatti, Vassalli si dedicò anche a una fine produzione saggistica; ricordiamo in particolare La notte della cometa (1978) dedicato al poeta di Marradi, Dino Campana, ritenuto da Vassalli il suo padre letterario, il «babbo folle» e visionario. Libro dopo libro, dunque, Vassalli era riuscito a dipingere l’Italia, la sua storia, i suoi costumi, la sua società. L’Italia è un Paese a cui lo scrittore «non voleva male», come lui stesso affermò, confessando con reticenza il proprio affetto: «L’Italia è un Paese al quale non riesco a voler male. Dove è difficile vivere e fare lo scrittore. Ma qui non si resterà mai a corto di storie».