C’è una traccia tra i titoli della maturità 2016 che si presterebbe ad un utile esercizio: quella sul rapporto tra padri e figli in arte e letteratura. Un tema che tanti figli hanno fatto questa mattina e che sarebbe interessante proporre specularmente ai padri. La traccia suggerita dal Ministero poneva tra gli altri due riferimenti: una poesia di Umberto Saba e un quadro celebre di Giorgio De Chirico, reinterpretazione del Figliol Prodigo. Interessante il primo. Il poeta triestino dedica quei versi a una figura inesistente, in quanto il padre aveva abbandonato il tetto coniugale ancora prima che lui nascesse. Saba quindi lo aveva conosciuto più che altro di riflesso: il riflesso di una madre che non lo aveva mai perdonato. Ma l’atteggiamento del poeta è diverso. Non ha rancori, non usa la poesia per consumare una vendetta e neppure per risarcire la madre. Quasi lo assolve, ma in quell’atto di assoluzione c’è un giudizio che fa molto pensare. Tra padre e figlio i rapporti si sono sostanzialmente rovesciati. È il figlio ad essere punto d’autorità rispetto a un padre rimasto eterno ragazzo. L’unica cosa di cui gli sono debitore, dice con una punta di ironia, è il colore degli occhi.

Mio padre è stato per me “l’assassino”;

fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.

Allora ho visto ch’egli era un bambino,

e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,

un sorriso, in miseria, dolce e astuto.

Andò sempre pel mondo pellegrino;

più d’una donna l’ha amato e pasciuto.Egli era gaio e leggero; mia madre

tutti sentiva della vita i pesi.

Di mano ei gli sfuggì come un pallone.“Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”:

ed io più tardi in me stesso lo intesi:

Eran due razze in antica tenzone.

Saba, tenendosi alla larga dall’aridità delle analisi sociologiche, mette in guardia: non è che la figura del padre sta svaporando? Non è che i padri di oggi scappano dal loro ruolo? Oggi i rapporti con i figli funzionano come rapporti di amicizia e di complicità più che di autorità. E se quindi un padre si mettesse a svolgere la traccia c’è da sospettare che si troverebbe in qualche imbarazzo. Ma mettiamo le cose in chiaro: non è il caso di farsene una colpa. La fragilità del padre è qualcosa di profondamente connesso con il tempo che viviamo. Come ha scritto una vera autorità in materia, lo psicoanalista Massimo Recalcati, la figura del padre è sempre stato simbolo della Legge. Oggi le cose però non sono più esattamente così. Sentite come le spiega Recalcati: «Se il nostro tempo è il tempo della morte del padre-padrone, bisogna ripensare il padre non più a partire dall’autorità simbolica conferitagli dalla tradizione, ma dai suoi atti, dall’atto della testimonianza. Si tratta di un padre che sa generare rispetto non al suo Nome, ma al suo atto».

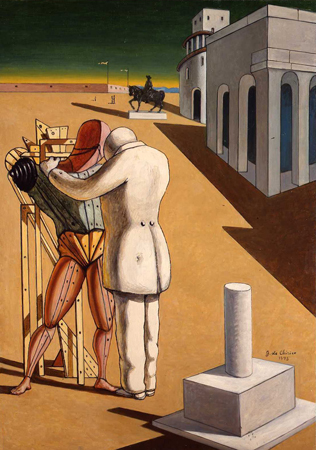

Bella prospettiva, non c’è dubbio. Che lascia aperte le porte al dialogo, allo scambio di punti di vista, anche alla condivisione di esperienze. A questo punto del tema un padre potrebbe allora uscire alla grande. E scrivere un ragionamento come questo. «Nel momento in cui noi padri siamo marginalizzati e (auto) svuotati di autorità, c’è una chance migliore per riaffermare noi stessi su un piano più anche più bello: quello di comunicare passioni e di essere capaci di comprensione». E qui ci viene in aiuto Giorgio De Chirico, che con il padre ebbe un rapporto di grande rispetto. Lo perse giovane, nel 1905, ma ne conservò una memoria chiara. Il padre è colui che sta aspettandoti sulla soglia di casa, qualunque sbandata tu abbia preso. Il padre, nel suo celebre quadro del 1922, non è un manichino come tutte le figure che popolano la sua pittura di quel periodo. È persona umile ma solida, ancora umana, che si dispone ad accogliere il figlio disarticolato tornato sulle strade di casa. Bella immagine. Che un padre dovrebbe tenere nel portafogli…