Oggi ci sono guide, siti con commenti e app che consigliano a turisti, innamorati e amanti della buona cucina dove andare a bere, mangiare, baciarsi, divertirsi. Dove si andava un secolo fa e anche più, quando ci si affidava al passaparola e a qualche accenno in testi di carattere storico e artistico solo per chi viaggiava, visitava, leggeva? Questa passeggiata fa tappa in alcuni luoghi per innamorati della Bergamo di una volta e in alcuni caffè, osterie e trattorie.

Innamorarsi a Bergamo. Se i luoghi di ritrovo e ristoro sono sopravvissuti alle trasformazioni urbanistiche o rimasti nella memoria di molti o addirittura nella storia della città, quelli per così dire romantici «lo sanno tutti dove sono, e quasi nessuno lo indica mai, forse perché conservino il loro segreto e mantengano per ognuno il mistero e i ricordi». Così scriveva lo storico Vittorio Polli in una piccola Guida inutile della città e del territorio di Bergamo, delineando alcuni di questi posti riservati e silenziosi, fuori mano, immersi tra gli orti suburbani e i colli, accessibili per scalette e sentieri, dove non s’incontra mai nessuno e si dimentica la città, dove i giovani di un tempo traducevano la bellezza di un paesaggio in parole d’amore, rubavano frutta saltando muretti e coglievano fiori di campo.

Nella prima metà del secolo scorso si andava in luoghi appartati dai nomi suggestivi. Per esempio al Paradiso, ossia lungo una stradina che corre in mezzo agli orti e alle case un tempo di contadini, operai e impiegati: è documentata nel censuario ottocentesco della Valle d’Astino, prende nome dal Seminario del 1949 (sede fondata dal vescovo Bernareggi per formare sacerdoti che applicassero il metodo missionario in Italia e sito per ospitare sfrattati, profughi ed ex carcerati durante la Prima Guerra Mondiale) ed esiste tuttora nell’attuale quartiere di Santa Lucia. O si scendeva dal belvedere di San Vigilio lungo la via Tre Armi, che collega strategicamente sotto le Mura la Porta Sant’Alessandro con quella di San Giacomo, il Borgo Canale con quello di San Leonardo.

Se Polli invita a respirare l’evocazione romantica della veduta serale dell’iniziale Paiset o Paesetto e del Fortino (la spianata che si affaccia alla fine del “ponte di pietra” di Porta San Giacomo costruito nel 1780, dove il convento trecentesco di Santo Stefano ha lasciato posto a un parco di conifere e a una villa di fine Ottocento), lo storico Luigi Pelandi invita quasi a una caccia al tesoro segnalando la significativa presenza di tre pietre incastonate lungo l’immensa “parete” delle Mura: un rosone di marmo bianco con il simbolo di San Bernardino da Siena, che testimonia la sua predicazione a Bergamo nel primo quarto del Quattrocento, una croce con un cerchio scolpita all’angolo verso Porta San Giacomo e una lapide scritta in latino, che ricordano la demolizione di chiese, conventi e case per erigere le fortificazioni venete.

Le passeggiate romantiche di primo Novecento arrivavano fino al Pascolo dei Tedeschi, dove si può ammirare «in silenzio il tramonto sulla piana del Brembo», dove si tramanda che si accampassero le cavallerie austro-ungariche all’epoca del Lombardo Veneto e sostassero i mercanti di bestiame svizzeri discesi dalla val Brembana alla fiera di Sant’Alessandro.

Le vecchie osterie. A camminar vien sete e fame. E anche allora c’era l’imbarazzo della scelta fra caffè, osterie e trattorie in ogni borgo della città. A cominciare da quello storicamente popolato di locande e stalle sin dalle visite del Doge veneziano: Borgo Santa Caterina. All’alba del Novecento, la Trattoria della scopa, al civico 65-67, ospitava ancora negoziatori con bovini, equini e ovini e la vicina Trattoria dell’Angelo era frequentata dai corrieri della val Seriana. Si mangiava bene alla Trattoria ol Gamberù e si beveva meglio all’Osteria del Carbone, che offriva il popolare ol trentì, ossia il vino grosso, da taglio (cioè destinato alla manipolazione di altri vini), proveniente dall’Italia meridionale, diffuso in terra lombarda dal terzo quarto dell’Ottocento e venduto per l’appunto a 30 centesimi al litro. Dal 1915, il Bar trattoria Stelvio vicino all’antica chiesa di Sant’Antonio a Longuelo, scomparso da qualche anno, era il ritrovo degli appassionati di ciclismo che pedalavano da Bergamo alla Stelvio e l’Osteria Caironi nella via Torretta di Borgo Palazzo, tuttora esistente, ospitava partite a carte fino a tardi e campionati nazionali di bocce.

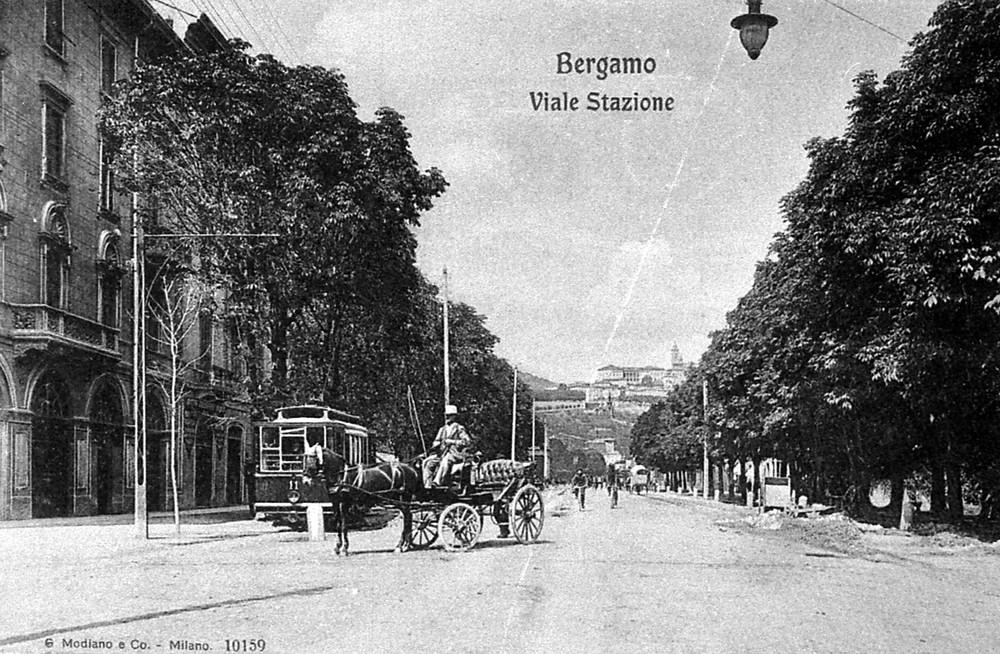

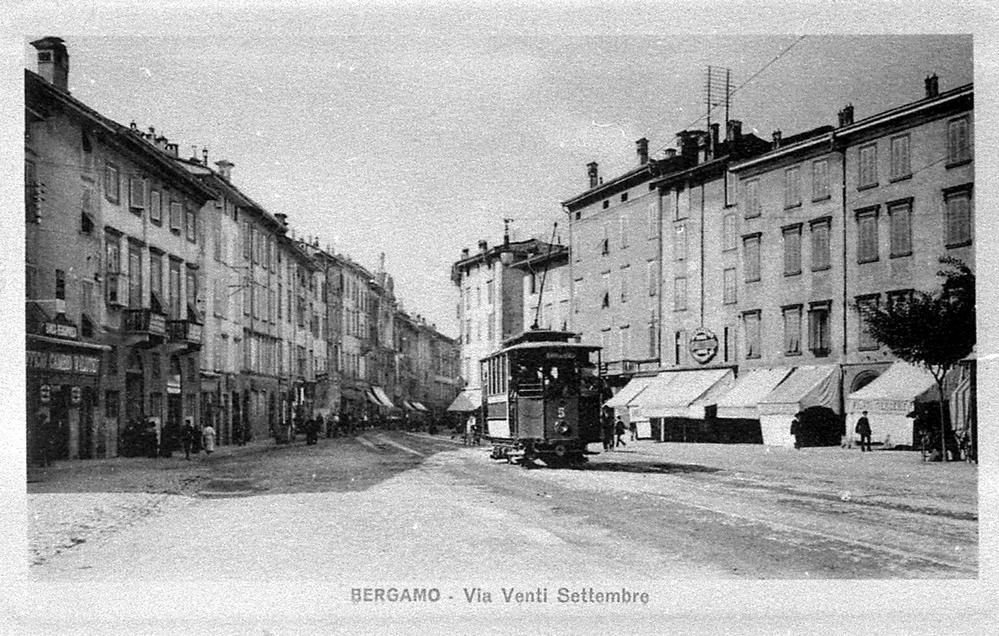

Il borgo più mondano era San Leonardo, in cui tra fine Ottocento e primo Novecento si contavano quattro caffè, sei osterie e cinque trattorie dal cosiddetto Portico dei Gentiluomini in piazza Pontida a via Prato (l’attuale XX Settembre). Se il Caffè Vergani in piazza Pontida (poi sede di un’agenzia di un istituto bancario) era gettonato dai fruttivendoli delle adiacenti bancarelle per il suo caffè del zenöc (mescolato con acquavite) al prezzo di cinque centesimi, l’Osteria dell’Ofelì in via Sant’Alessandro bassa era ricercata per il quartino o la staffa dagli artigiani del ferro e del legno attivi lungo tutta la via. Se l’Osteria della Micheletta era prediletta dai giornalisti, il Caffè degli Amici – ornato di scene pittoriche bergamasche (già collezione Paolo Gaffuri, ora Biblioteca civica Mai) – dagli avvocati.

Alcune trattorie e osterie sono passate alla storia. Già nell’Ottocento l’Osteria dei Tre Gobbi era frequentata da artisti, come il compositore Donizetti, il pittore Coghetti e gli scultori Benzoni e Giosuè Meli: si narra che il proprietario scegliesse la qualità di vino e cibo per i clienti milanesi in base ai successi o fiaschi delle opere donizettiane alla Scala. Le trattorie di Ponte di Legno in piazza Pontida e dell’Angelo in Santa Caterina videro la fondazione del Ducato di Piazza Pontida e l’incoronazione del primo Duca tra «frizzi, scherzi, burle e saporose t rovate » .