Domenica 6 settembre è ricorso il novantesimo compleanno di Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle nel 1926. Chi sia lui, lo sanno tutti: è il “papà di Montalbano”, il commissario di Vigata che nella fiction televisiva è impersonato dall’attore Luca Zingaretti, anch’egli spesso identificato con il suo personaggio. La serie è nata nel 1994, con La forma dell’acqua. Le porte delle case editrici si sono aperte miracolosamente davanti a Camilleri, lui che prima aveva faticato, e parecchio, a pubblicare altri suoi libri, non polizieschi e non “montabaliani”. Gli editori hanno fiutato l’affare: un personaggio ironico e acuto quel tanto che basta per richiamarsi alle saghe gialliste anglosassoni, ma anche ben caratterizzato secondo i crismi della sicilianità. Una vaga indolenza (non eccessiva), un certo interesse per le donne (sempre belle e affascinanti, spesso coinvolte in drammi passionali) e in più una città di fantasia, Vigata, che però potrebbe benissimo esistere, tanto sono realistici i tratti che la definiscono.

I libri di Camilleri piacciono perché sono seriali, e la serialità è particolarmente apprezzata, oggigiorno come ai tempi di Dickens, quando i romanzi uscivano in appendice ai giornali. La serialità di Camilleri, poi, non implica l’attesa trepidante di un seguito, ma è costituita da un filo conduttore (personaggi, ambientazione, struttura della trama) che rassicura il lettore, mettendolo al riparo dall’inaspettato. Esattamente come i libri di Simenon. “I Camilleri”, come si dice, usando il nome dello scrittore alla maniera di una metonimia, sono brevi (ragione non secondaria del suo successo) e agili alla lettura.

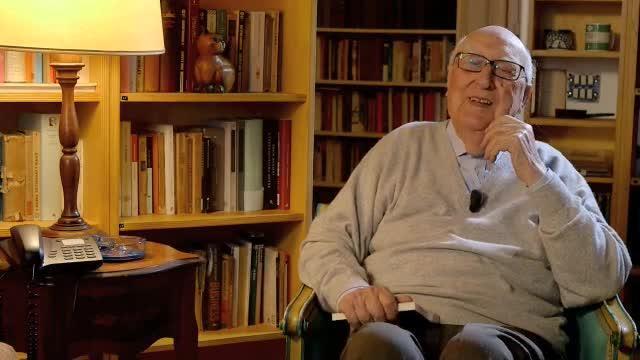

I più raffinati, inoltre, amano lo scrittore anche perché ha impastato dialetto e italiano, trovando un equilibrio ottimale tra le due componenti – e aiutandosi, di tanto in tanto, con note a pié di pagina, riservate ai termini più ostici. Lo stesso Camilleri ha affermato, in più di un’occasione, di pensare in siciliano, di tradurre in italiano e, in ogni caso, di essere guidato dal suono e dal ritmo delle parole. Forse inconsapevolmente lo avvertiamo anche noi, questo dono particolare del linguaggio di Camilleri, che quando lo leggiamo ci pare essere un fluido scorrere di immagini. Anzi, ci pare che la lettura dei suoi libri evochi quel tono di voce rauco, da tabagista convinto, che è proprio di Camilleri. E allora, anche se non è del tutto corretto, lo si immagina placidamente assiso nella sua poltrona, con dietro scaffali colmi di libri, mentre è intento a leggerci, lui, i suoi romanzi, per suggerire gli accenti e le pause giuste. Inutile negare, insomma, che la personalità dello scrittore presenta delle note caratteristiche evidenti, tanto evidenti da essersi prestate a varie imitazioni da parte di comici (altro elemento che ha reso ancor più simpatico lo scrittore).

AUGURI MAESTRO CAMILLERI!!! #camilleriunpezzoda90 pic.twitter.com/4xc6i12wen

— Rosario Fiorello (@Fiorello) 6 Settembre 2015

Tuttavia, provando a grattare sotto la crosta del Camilleri nazionalpopolare, si può trovare qualcosina che è un po’ meno mainstream, ma che aiuta a inquadrare meglio l’autore che conversava con Sciascia. Innanzitutto, Camilleri nasce come sceneggiatore e come regista, avendo frequentato tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta l’Accademia di Arte Drammatica Silvio d’Amico. Scriveva qualche racconto e qualche poesia, ma la sua attività giovanile era prevalentemente dedicata al teatro. Conobbe il conterraneo Pirandello, nostro premio Nobel, e portò l’opera di molti autori europei in Italia. Uno per tutti, Beckett. Venne assunto in RAI, dove lavorava per i grandi sceneggiati, quando ancora la televisione era un mezzo di diffusione della cultura.

Eppure, nonostante i tanti riconoscimenti ottenuti nell’ambito dello spettacolo (con la “s” maiuscola), Camilleri ha dovuto faticare per entrare nel mercato librario; forse proprio perché ormai la sua figura era stata associata a un certo tipo di ambiente, teatral-televisivo. Attese infatti dieci anni, prima che il suo romanzo d’esordio (Il corso delle cose, 1978) venisse pubblicato da un editore “serio”. Fu però un insuccesso. Seguirono altri libri, più o meno fortunati, come Un filo di fumo (1980), vincitore del Premio letterario di Gela, fino ad arrivare al primo Montalbano. Nel corso di tutti questi anni e di questi cambiamenti, Camilleri si è mantenuto coerente a se stesso e ai suoi convincimenti (anche politici).

La comprensione di cosa fosse, veramente, il fascismo, operò nel Camilleri adolescente un cambiamento decisivo. Il bambino che aveva spedito una lettera a Mussolini per chiedere di venire arruolato – storia raccontata da Camilleri come una prova «di quanto si possa essere scemi in un certo periodo della propria vita» – si iscrive nel 1945 al Partito Comunista. Da allora i suoi orientamenti politici, si può dire, non sono più mutati. “Resistere” e “insistere” sono i verbi che si addicono meglio alla figura di Camilleri, scrittore “scoperto” tardi e per molto tempo respinto dagli editori, e uomo che in un’occasione ha dichiarato che lasciare il proprio paese nei momenti di difficoltà è paragonabile a una diserzione: «perché il posto lasciato da ogni persona che se ne va, viene occupato da quelle stesse cose da cui si cerca di fuggire». Un inno all’importanza della resilienza.