Bramante spento per Papa Giovanni Ma non si è capito il perché

L’innato senso di bonario umorismo del futuro Papa Giovanni XXIII può espandersi pienamente a Venezia, nella naturale cornice di una città portata ad apprezzare la battuta pronta. Una volta, a un giornalista che gli chiede cosa avrebbe fatto se avesse potuto ricominciare da capo la sua vita, risponde: «Il giornalista». Poi, con un sorriso divertito aggiunge: «E adesso vediamo un po’ se lei avrà il coraggio di dirmi che, potendo rinascere, farebbe il Patriarca!».

Giovedì 24 giugno alle 21 un gruppo proveniente dalla provincia sale in Città Alta per ammirare la proiezione degli affreschi di Bramante su Palazzo della Ragione, ma... sorpresa: la proiezione non c’è più! Più o meno così inizia una missiva al giornale. Ci informiamo, non se ne sa nulla, ma poi qualcosa trapela: la proiezione pare “disturbasse” l’arrivo della salma di Papa Giovanni a Bergamo. Ma perché? Parliamo di Bramante a Bergamo e la città a colori, che, per la prima volta, si proponeva di restituire l’immagine di Bergamo Alta nel Cinquecento, quando era un vero e proprio teatro dipinto di colori, finte architetture, decorazioni e figure. Un’occasione per riscoprire l’eccezionale facciata “parlante” affrescata nel 1477 sul Palazzo del Podestà in Piazza Vecchia da Donato Bramante che, destinato a diventare uno dei maestri del Rinascimento, per la prima volta, compare qui alla ribalta della storia.

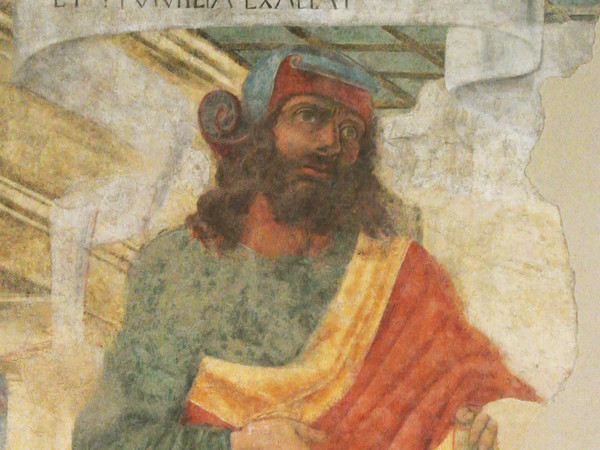

Un video mapping doveva riaccendere fino al 27 maggio sulla facciata del Palazzo del Podestà la scenografia prospettica ideata da questo grande artista. All’architettura reale si sovrappone l’architettura dipinta che incastonava, tra le vere finestre del palazzo, finti spazi aperti su cieli azzurri, abitati da figure gigantesche: i Sette Saggi tramandati da l l’antichità greca accompagnati dai loro motti filosofici appuntati su cartigli, libri e tavolette. Solone, Epimenide, Pittaco, Periandro e Chilone – queste le figure che oggi possiamo identificare – scrutavano dall’alto i cittadini orobici, celebrando la saggezza, la ragione ma anche la fermezza, se necessario spietata, del governo della Serenissima. E oggi è tutto davanti a noi: una suggestione che tiene conto delle ipotesi di ricostruzione più accreditate anche se deve fare i conti con molte mancanze.

Nel 1477 Bramante arrivò per realizzare gli affreschi della facciata di Palazzo Podestà, su richiesta di Sebastiano Badoer. Perché Badoer commissionò un’opera così sfacciatamente visibile? Gli storici dell’arte rintracciano le motivazioni negli anni bui del tempo: «La Repubblica di Venezia viveva una situazione politica incerta e sentiva la necessità di mostrare la sua superiorità, illustrandola sul Palazzo del Podestà». Sebastiano Badoer fu Podestà di Bergamo nel 1477 e, tale notizia, preciserebbe la datazione degli affreschi. Il Codice N.° C.XCVIII, Classe VII. degli Italiani nella Biblioteca Marciana, fissa l’anno 1477 come quello della Podestaria a Bergamo di Sebastian Badoer, figlio del fu Giacomo. ll Sanudo scrive, infatti, che le pitture furono fatte al tempo di Sebastiano Badoer e di Giovanni Moro; ora dalle carte del Comune di Bergamo risulta che per l’appunto nello stesso anno in cui Sebastiano Badoer reggeva il Comune come Podestà, Giovanni Moro lo affiancava come Capo della Milizia; e quell’anno era il 1477. Ma il Sanudo non ne cita l’autore. Lo fa invece l’Anonimo Morelliano, così descrivendo le pitture: «Li phylosophi coloriti nella fazzada sopra la piazza et li altri phylosophi de chiaro et scuro verdi nella sala, furono de man de Donato Bramante circha lanno 1486».

Bramante a Palazzo della Ragione: il filosofo Chilone

È importante notare che, in un intervallo della balaustra in alto, si scorge, ottimamente conservato, sebbene solo nella metà superiore, lo stemma dei Badoer: un leone rampante su fondo rosso bandato d’argento. E c’è ancora qualche cosa di più: che il leone è caricato di uno scudetto a fondo azzurro con una piccola figura di corvo: elemento di cui Sebastiano Badoer arricchì – sembra personalmente – il suo stemma dopo che nel 1474 era stato inviato ambasciatore in Ungheria a Mattia Corvino per la Crociata. L’opaca facciata della dimora podestarile si trasformava così in uno spazio aperto attraversato dalla luce e da l l’aria e rendeva visibili le idee cui si ispirava l’agire del Podestà che aveva all’interno la sua sede e i suoi uffici. Idee di giustizia e saggezza di cui “li philosophi coloriti” erano un’allegorica figurazione. «La forza del pittore è nel volto imperioso ed insieme profetico, in cui gli occhi grandi e...»