[Foto in apertura di Simona Filippini]

Quando nel 1994 esce il libro Princesa, in pochi sanno ascrivere a un genere un volume scritto da una scrittrice brasiliana e da un coautore italiano, la storia autobiografica di una transgender che dal Brasile si sposta in Europa dove fa esperienza della prostituzione, del carcere e del dramma della sieropositività. Gli scrittori stranieri che vivono in Italia e vogliono scrivere nella nostra lingua sono ancora pochi. Quella di Fernanda Farias de Albuquerque è una scelta considerata originale nella sua volontà di esprimersi in una lingua – l’italiano – diversa da quella di origine, afferente ad un contesto culturale lontano. Nel nostro Paese, infatti, a differenza di Francia, Germania e Inghilterra dove la forte tradizione coloniale ha reso l’immigrazione un fenomeno consolidato, si inizia a fare sistematicamente i conti con l’integrazione solo nell’ultimo ventennio. Il tema della letteratura migrante, perciò, in Italia si sviluppa in ritardo. È solo nel 1990 che si inizia a parlare della questione, quando vengono pubblicati tre libri: Chiamatemi Alì del marocchino Mohamed Bouchane, Immigrato del tunisino Salah Methnani e Io venditore di elefanti del senegalese Pap Khouma.

GUARDA LA GALLERY (4 foto)

Sono testi dove scrittori di origini straniera si affiancano a un coature italiano, al quale si affidano dal momento che non hanno ancora piena padronanza della lingua. Sono testi fortemente autobiografici, dove emerge il dualismo tra le culture di appartenenza e quelle della società ospitante. L’emancipazione avviene in poco tempo: nel 1993 esce Volevo diventare bianca, la prima opera narrativa estesa di una donna italo-africana, Nassera Chohra, mentre l’anno successivo fa la sua comparsa Princesa. La letteratura migrante resta però fuori dagli interessi delle case editrici fino agli Anni 2000. Solo in quel periodo si apre una nuova fase, caratterizzata dalle opere di autori di seconda generazione, che parlano perfettamente italiano dato che nel nostro Paese sono nati o cresciuti. Sono autori che a scuola hanno imparato la Divina Commedia e letto Marcovaldo direttamente in italiano, lingua nella quale scrivono affrontando il problema dell’integrazione. Una seconda generazione ibrida, stretta tra ciò che non è più e quello che non è ancora, in un ambito di “appartenenze multiple”.

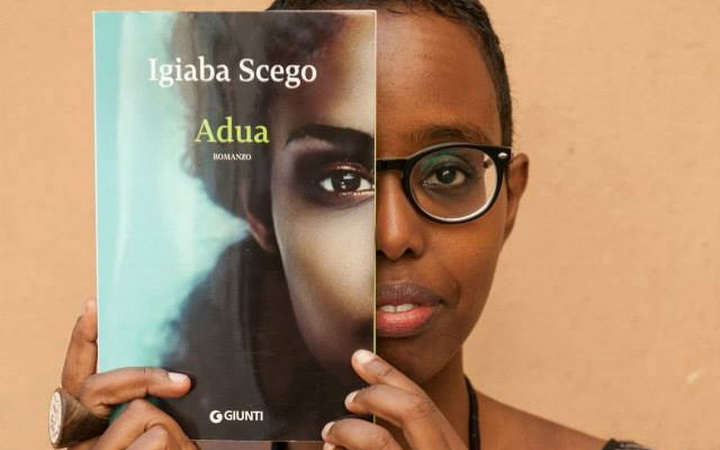

Il panorama degli autori migranti di seconda generazione è molto vasto. Una delle figure più importanti di questo gruppo è la scrittrice romana di origini somale Igiaba Scego, autrice di molti libri tra i quali Quando nasci è una roulette. Giovani figli di migranti si raccontano e La mia casa è dove sono. A lei si deve anche il racconto Salsicce, pubblicato nel 2003. A metà agosto una giovane donna somala di Roma ordina dal macellaio una grande quantità di salsicce. Le mangerà davvero? Servirà questo a farla sentire più italiana? Un testo che parla di contraddizioni identitarie, così come le opere dell’algerino Amara Lakhous, diventato famoso con il libro Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Altri scrittori migranti da ricordare sono Ingy Mubiayi, Gabriella Kuruvilla, Layla Wadia, Gabriella Ghermandi, Cristina Ali Farah, Randa Ghazi, per citarne alcuni.

La letteratura migrante è ormai entrata a tutti gli effetti nel panorama culturale italiano, anche grazie alll’impegno di piccole case editrici come Sinnos o Fara, e di riviste come Scritture Migranti nata nel 2007. Tra le piattaforme web da citare è Letterranza.org, un ambiente dove gli scrittori si confrontano all’interno dello scenario letterario italiano e italofono. Storie Migranti, invece, raccoglie storie di vita, così come la “Banca Dati degli Scrittori Immigrati in Lingua Italiana“, che mette a disposizione online dati sugli autori migranti che vivono in Italia. Fondamentale per lo sviluppo della letteratura migrante in Italia è poi stato il Concorso Lingua Madre, che, ad undici anni dalla sua creazione, è diventato una porta d’ingresso per i nuovi talenti letterari migranti.

Gli scrittori stranieri o di origine straniera hanno cominciato negli Anni Novanta, sottovoce. Vent’anni dopo la letteratura migrante è parte integrante del nostro panorama culturale, uno strumento per guardare e riflettere sull’integrazione e sulla questione identitaria, un processo da costruire faticosamente a partire non dalla fascinazione né dal disprezzo, ma dalla reale conoscenza dell’estraneità.