Mio papà avrebbe voluto fare il militare. Non per tendenze guerrafondaie, anzi: come temperamento sembrava più un pacifista. Nel ‘68, a 23 anni, era già seduto a un tecnigrafo dopo dieci anni di lavori e lavoretti di ogni tipo e un diploma da disegnatore tecnico alle serali. A Woodstock preferiva i canti degli alpini, la sua grande passione. Ai raduni si divertiva come un matto, nonostante non potesse bere alcolici. La penna nera non l’aveva potuta portare perché alla leva era stato scartato per un disturbo neurologico che l’ha accompagnato dall’infanzia fino al 28 marzo 2020, giorno in cui se n’è andato.

Ora probabilmente il Robi – così lo chiamavano tutti – su una camionetta militare ci salirà, anche se non come avrebbe voluto: la sua bara, come quella di centinaia di altri defunti, è parcheggiata in qualche chiesa in attesa di essere portata alla cremazione. È morto a casa, durante la notte. L’abbiamo abbigliato come si deve, al mattino, in attesa dell’arrivo delle pompe funebri, che in questo periodo si rifiutano di effettuare la vestizione: lamentano di essere già troppo esposti al Covid-19, quindi evitano il più possibile il contatto con i defunti, che ci sia di mezzo il virus o no. Le ultime carezze e baci con le dovute precauzioni, una triste processione dietro al sacco lungo le scale, la chiusura della bara, in cortile, vista con gli occhi gonfi di lacrime sopra le mascherine. Nessun parente, nessun amico, solo io e mia mamma (con qualche vicino curioso e mogio affacciato al balcone) ad assistere alla scena dell’auto funebre che se ne va. «Siete anche fortunati: i parenti di chi muore in ospedale non hanno neppure la possibilità di vedere i loro cari», ci dice il rappresentante della Generali. «Prendiamo i morti dalla mattina alla sera, uno dopo l’altro, costantemente – ha dichiarato Vanda Piccioli, che gestisce il Centro Funerario Bergamasco di Alzano, al New York Times -. Di solito onoriamo i defunti. Ora è come una guerra e raccogliamo le vittime».

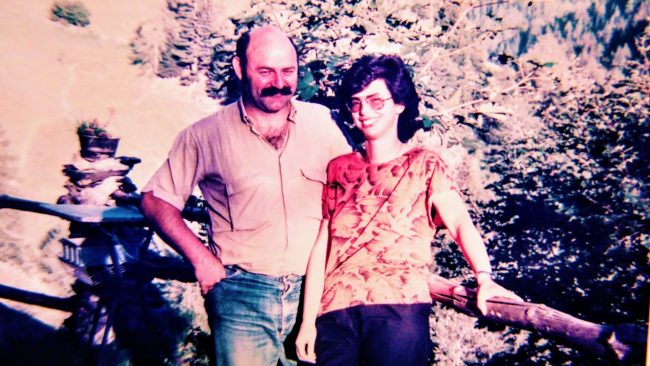

Stava simpatico a tutti, mio papà. Sorriso dolce e baffo sornione, dal 2011 non camminava a causa dell’aggravarsi del disturbo neurologico dopo una brutta caduta in casa. Soffriva anche di una forma di demenza progressiva, ma ha sempre riconosciuto tutti, anche se ultimamente parlava poco, e il senso di quelle poche parole era sfuggente. È stato assistito in casa per quasi 9 anni grazie all’amore (e alla fatica) della mamma. Da un paio di settimane non stava benissimo, ma i sintomi non sembravano quelli del virus. Finché, giovedì 26 marzo, nel pomeriggio, sono arrivate le prime difficoltà respiratorie. Chiamo un amico medico che lavora alla Fondazione Carisma (ex Gleno), dove il Covid-19 ha fatto strage. Trova un grave stato di ipossia: manca ossigeno nei tessuti. Il saturimetro da dito è a 68, i respiri a bocca aperta rapidi e superficiali, i muscoli dello stomaco impegnati a tirare aria, vista la debolezza assoluta dei polmoni. La raccomandazione dell’amico, e del medico di base sentito al telefono, è quella di tenerlo a casa: «Gli ospedali sono come le trincee di una guerra, sarebbe inutile per un paziente nelle sue condizioni». Penso che abbiano avuto ragione.

Ora serve ossigeno. E idratazione, perché papà non riesce più neppure a bere. La flebo c’è, il medico pure. Manca la bombola, però: chiamiamo la farmacia di turno in città e ne ha una disponibile. La farmacia è quella in Città Alta, via Gombito: parto in auto, ma alla Fara c’è il posto di blocco della polizia locale. È la prima volta che mi fermano, dopo un mese di spostamenti in città per assistere il babbo. Non ho l’autocertificazione, ma una volta spiegata la situazione e mostrato le prescrizioni mi lasciano andare in fretta: «Puoi arrivare con l’auto fino alla farmacia, le telecamere della ztl sono tutte spente», mi informano. Apprezzo. Nel giro di mezz’ora papà è attaccato a flebo e bombola, sedato. L’emergenza sembra passata, anche se il dottore mi fa capire che l’infezione è generalizzata. Non c’è molto da fare. Coronavirus? Probabilmente. Ma sul certificato di morte, in assenza di tampone, finirà semplicemente la dicitura “Polmonite interstiziale verosimile”.

Durante la notte parte il film dei ricordi. Era uno originale, il papà. Dolcemente anarchico, restio agli orari, avventuriero, sognatore. Disegnava benissimo e amava guardare le stelle. Era un buongustaio: mai visto nessuno mangiare con più soddisfazione di lui. Si narra anche che in un duello a chi mangia più pizze di fila, in gioventù, abbia trionfato 7 a 6. A cinque anni è scappato dalla scuola materna. A 18 anni si è fatto 700 chilometri di canoa in 9 giorni: da Bergamo a Bellaria via fiume, da solo. Mi portava in montagna ma non aveva la patente: se al ritorno il pullman non c’era più si faceva l’autostop, che a me piaceva da morire.

La mattina dopo mi rimetto in pista per procurarmi i farmaci necessari. E l’ossigeno. Il medico di base mi riceve con un sorriso dalla tristezza infinita: «Stanotte se n’è andato mio padre», mi dice. Mi prescrive tutto il necessario, che mi procaccio in fretta. La sera, il saturimetro continua a non dare gioie. Il Robi è sostanzialmente in stato catatonico, anche se segue le operazioni con lo sguardo. L’amico medico ci prepara alle mosse successive e segna farmaci e materiali da prendere l’indomani. Ci tiene la mente impegnata: una maniera pragmatica di dare speranza, senza illudere. «Non è la prima volta che mio padre viene dato per spacciato, ma in qualche modo si è sempre ripreso», gli dico fiducioso. Nel comodino accanto al suo letto trovo un libro di montagna dalle pagine consumate, e come segnalibro il testo di una canzone scritto con la sua bella calligrafia: è L’animale di Battiato (lo adorava), che comincia con «Vivere non è difficile, potendo poi rinascere».

Alle 7 di sabato 28 marzo la mamma mi chiama: «Il papà è morto». In tutta tranquillità, nel sonno. Mi precipito lì accompagnato dalle solite sirene di ambulanze che fendono l’aria. Ricordo e piango, maledico l’isolamento. Poi mi chiedo: chissà cosa stava sognando. Cinque o sei anni fa gli era tornata in mente una canzoncina per bambini dedicata alla reincarnazione: gliel’aveva insegnata, all’inizio degli anni Cinquanta, una maestra elementare, stravagante pure lei: «Non vorrei esser carota, sempre sottoterra – faceva – ma sardina che guizza nel mar». Ciao, papà.