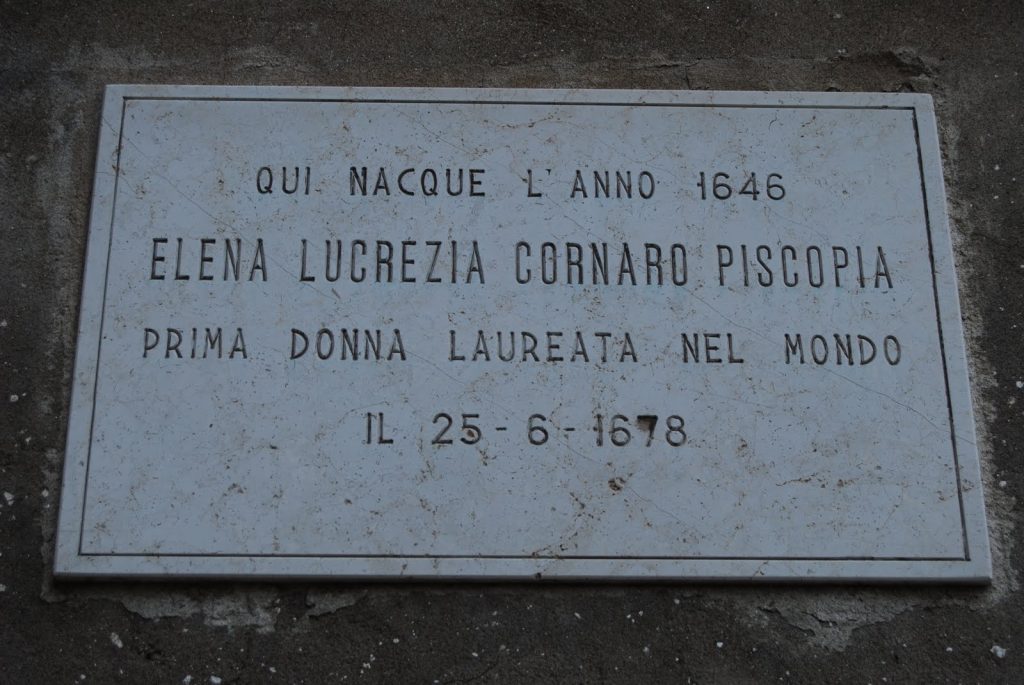

È una storia da pioniera, quella di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, gentildonna veneziana nata nel 1646. Apparteneva alla nobile stirpe dei Cornaro Piscopia, una famiglia veneziana di antica e onorata origine. Le nobildonne sue pari venivano cresciute e allevate affinché accondiscendessero con pratico buon senso a matrimoni confacenti ai loro natali, nonché al patrimonio dei loro padri, e affinché sapessero gestire i ricevimenti dei salotti della Serenissima, con grazia muliebre e misura nel parlare. Elena Lucrezia, tuttavia, non ebbe lo stesso destino delle sue coetanee. A lei la sorte diede un padre illuminato e anticonformista e un’intelligenza fuori dal comune.

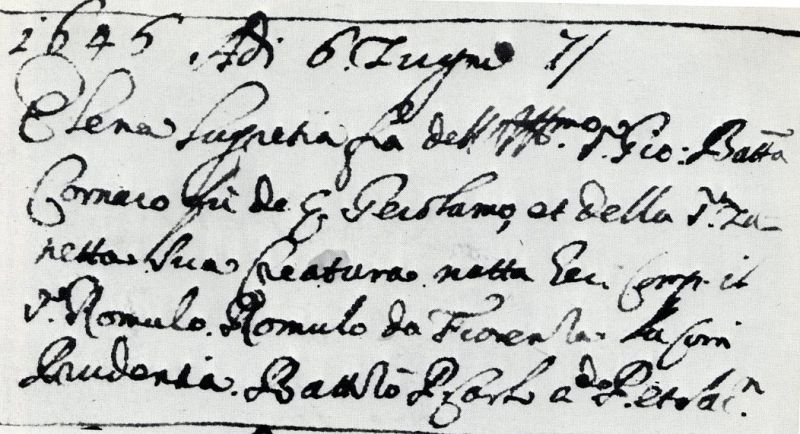

Atto di battesimo di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia,

Archivio parrocchiale di S. Luca, Battesimi 1633-1647, Venezia.

Una famiglia singolare (per il suo tempo). Giovan Battista Cornaro Piscopia era procuratore della Repubblica di Venezia e si era innamorato di una popolana, la Zanetta. Vennero al mondo tre creature e tutt’e tre furono riconosciute da Giovan Battista, che riuscì, tempo dopo, a impalmare l’amata Zanetta. Giovan Battista non ebbe difficoltà a riconoscere le doti intellettuali della piccola Elena Lucrezia ed era ben determinato a farla studiare. Il confessore della giovane donzella, Giovan Battista Fabris, ne divenne anche il suo insegnante di latino, prima che il compito venisse assunto dal canonico di San Marco, Giovanni Valier. A impartire alla piccola i rudimenti del greco ci pensò invece un sacerdote greco, Alvise Gradenigo. La formazione di Elena Lucrezia, tuttavia, non poteva considerarsi completa senza gli studi scientifici: il gesuita Carlo Maurizio Vota accettò quindi di preparare la discepola anche sulle questioni riguardanti la matematica e le altre scienze.

GUARDA LA GALLERY (4 foto)

Gli insegnamenti del rabbino Aboav. Elena Lucrezia aveva però un cruccio. Non le bastava leggere la Bibbia in latino e in greco; voleva imparare la lingua originale del testo sacro, l’ebraico. Il padre non cercò di contenere il desidero della figlia, anzi. Senza por tempo in mezzo, chiese al rabbino Shemuel Aboàf di istruire Elena Lucrezia e il rabbino – circostanza più unica che rara – accettò. Aboàf apparteneva a una famiglia di ebrei sefarditi. Un suo antenato, Itzkhàq Aboàv, fu l’autore del Candelabro illuminato, una grande opera religiosa composta prima del 1492, prima cioè che gli ebrei fossero scacciati dalla Spagna cattolica; un altro, Immanuel Aboàb, tenne un discorso pubblica in difesa degli ebrei davanti al Doge Marino Grimani, nel 1603, mentre Itzhaq Aboav de Fonseca divenne il primo rabbino americano, oltre a essere stato tra i firmatari della scomunica di Baruch Spinoza. Tra Shemuel Aboaf e Elena Lucrezia Piscopia vi furono sempre rapporti di grande cordialità. Elena Lucrezia, donna e non ebrea, ebbe la ventura di imparare l’ebraico da una delle autorità religiose più importanti tra le comunità ebree e, inoltre, apprese anche lo spagnolo, la lingua parlata dagli ebrei sefarditi.

La laurea in filosofia, la prima a una donna. L’educazione rese Elena una donna indipendente e emancipata. Si oppose all’eventualità di un matrimonio e decise di entrare a fare parte dell’ordine benedettino. Era l’unico modo con cui avrebbe potuto continuare a studiare. La Cornaro fu apprezzata per il suo acume da diverse accademie, tra cui quella dei ricoverati di Padova, quella degli intronati di Siena e quella degli infecondi di Roma. Il 25 giugno 1678, poi, le fu conferita una laurea in filosofia, a Padova. Tuttavia, non le fu concessa la laurea in teologia, in quanto donna, e le fu precluso l’insegnamento universitario. C’era ancora molto da fare, molto da cambiare, sotto questo aspetto. Ciò nonostante, la tappa segnata da Cornaro non sarebbe più stata toccata per i settanta anni successivi. Tanto tempo occorse prima che altre donne potessero accedere agli insegnamenti accademici.