La storia del ponte perduto di Osio che portava dritto dritto a Milano

Si racconta che, già centinaia di anni fa, le opposte sponde di Osio Sopra e Marne, separate dal fiume Brembo, erano unite da un grande ponte, chiamato Ponte Corvo o Put Clòv, come lo ricordano gli anziani del paese. Il fiume Brembo inizia il suo percorso in Val Brembana, proprio sotto le pendici del Pizzo del Diavolo, scorre dalle montagne verso la valle e la nostra pianura, alimentato dai vari affluenti che trova lungo il suo percorso. Già in epoca romana era stato localizzato, per il suo attraversamento, il tratto di Osio Sopra adiacente alla frazione di Marne. In questo punto le sponde del Brembo erano ravvicinate e rocciose e potevano sfruttare un grosso pilone naturale affiorante dal bel mezzo del fiume. Questo stretto passaggio, chiamato «forra», si presentava perfetto per la costruzione di un ponte.

Osio Sopra nel Medioevo. Osio sopra diventerà così, nel Medioevo, un punto di attraversamento per quella che sarà una strada di collegamento fra Trezzo, roccaforte del dominio sforzesco, e la città di Bergamo, avamposto della Serenissima. Un'importante testimonianza che rievoca il ponte è da attribuirsi al toponimo dato all'attuale via Fontana, che dal quartiere dei «Pollai» di Osio Sopra conduce verso il Brembo. Sulle carte topografiche più vecchie viene chiamata Strada Comunale del Ponte. La strada che invece arriva dal centro del Comune di Marne si chiama tutt'ora via del Ponte Corvo.

I documenti storici. I documenti più recenti ci riportano all'inizio dell'Ottocento; nel Dizionario Storico della Provincia Bergamasca, l'autore Giovanni Maironi (1748-1833) ne faceva riferimento: «A mezzodì delle quali vedessi tuttavia qualche reliquia di un ponte, che con due archi attraversava il Brembo, e che chiamassi da quegli abitanti Ponte di Pilone». Anche Elia Fornoni (1847-1925) si occuperà verso la fine dell'Ottocento di Ponte Corvo. Ecco cosa scrisse in una lettera destinata a un collega: «Il Ponte di Marne, del quale oggi rimangono ancora gli avanzi, doveva essere antichissimo e io penso che la sua origine rimonti al tempo dell'impero di Roma. Un giudizio in proposito oggi non oserei proprio dartelo con fermo convincimento, perché non ho ancora potuto prendere quei rilievi che sono indispensabili per un giudizio fondato. Ti dirò però che questo ponte mi offre, a primo aspetto dei caratteri analoghi a quelli dell'Antico Ponte della Regina... Dovrò finire per crederle opere contemporanee o quasi...».

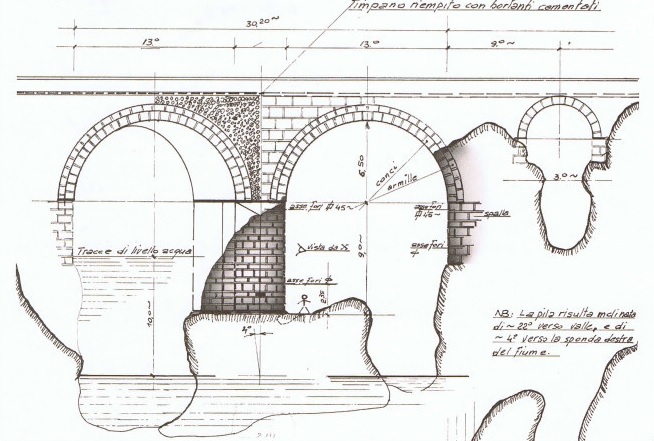

La ricostruzione degli ingegneri Ghisetti e Pagani. Fonte microosio.it

Nel 1989 sarà invece Tommaso Ghisetti a richiamare l'attenzione sul suddetto ponte, nel suo libro Alla ricerca delle radici di Dalmine. Dai rilievi effettuati dall'ingegnere si è potuti risalire al tipo di centina utilizzata per costruirlo (borlanti di fiume cementati) e si è potuto constatare che la sua struttura non era ortogonale rispetto alle sponde del fiume Brembo. L'ipotesi della sua caduta, secondo Ghisetti, viene attribuita a un cedimento della colonna centrale, probabilmente dovuta all'azione rotatoria delle acque durante una delle numerose piene. Ma non tutti sono d’accordo. Fonti ancora diverse raccontano invece che Ponte Corvo sia stato abbattuto tra il Quattrocento e il Cinquecento, per scoraggiare il contrabbando tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano.

La verità sul crollo resta quindi attorniata da un alone di mistero. Oggi possiamo ancora ammirarne i ruderi, visibili all'altezza della Rasica nel comune di Osio Sopra. E, se vogliamo, possiamo lasciarci trasportare, immaginando i tempi che furono, quando un migliaio di anni fa, su questi pascoli, transitava niente di meno che la prima strada di collegamento tra Milano e Bergamo.

Il ponte a inizio Novecento.

Fonte microosio.it, dall'Archivio Lucchetti del Museo Storico di Città Alta.

Curiosità. La passerella ciclo-pedonale, posta più a valle rispetto ai ruderi di Ponte Corvo, è stata invece voluta da Wilhelm Schroeder, allora proprietario dello stabilimento della Rasica, verso la metà del Ottocento. Come il suo antico predecessore posava su di un pilone centrale, ancora visibile, ed è stata rifatta completamente nel 1920 dalla Franco Gregorini Spa, allora proprietaria degli stabilimenti di Dalmine. Il rifacimento venne fatto a una sola arcata, senza l'appoggio del pilone centrale. Dopo altri sessant'anni, verso la metà degli anni Ottanta, la passerella viene di nuovo chiusa perché dichiarata pericolante. Verrà donata nel 1991 dallo stabilimento di Dalmine ai comuni di Osio Sopra e Filago, e successivamente ripristinata con ancoraggi e funi d'acciaio. La sua larghezza è di solo un metro e mezzo. Dal 25 novembre 2016 i Comuni di Osio Sopra e Filago hanno emesso un'ordinanza che vieta il traffico ai motocicli, che minano la sicurezza di pedoni e ciclisti.