Leica, storia di un'icona Un secolo in trenta scatti

Asma santa, quella dell’ing. Barnack. Oskar Barnack. Che di mestiere faceva il responsabile delle ricerche sui microscopi alla Leitz di Wetzlar, in Germania, nei primi anni del secolo scorso. Stefan W. Hell, il docente del Max Planck Institut di Göttingen che qualche giorno fa si è meritato il Nobel per le sue scoperte nel campo della microscopia ottica nanometrica, in fondo viene da lì. Non c’è come i Tedeschi, per l’ottica.

Di microscopi l’ing Barnack si occupava in ditta, dunque: ma nel tempo libero amava fotografare il mondo. In quegli anni la fotografia era un gesto fondamentalmente atletico, muscolare.

Chi ha presente le immagini del nostro Vittorio Sella (forse il più grande fotografo di montagna di tutti i tempi) in Alaska (1897), sul Ruwenzori (Uganda, 1906) e K2 (1909) sa che muovere l’attrezzatura fotografica era un problema non da poco: pesavano da maledetti le macchine, i treppiede, le lastre in vetro. L’ing. Barnack aveva l’asma e dunque la sua passione doveva procedere a scartamento ridotto.

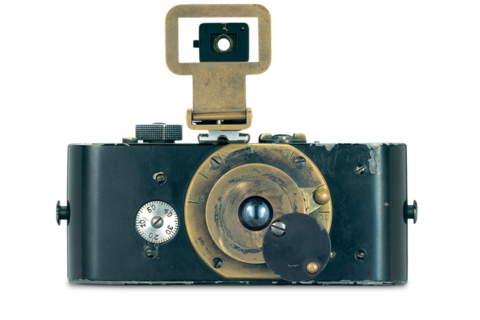

Ur-Leica, 1914

Leica I, 1925

Leica II, 1932

Leica M3, 1954

Leicaflex SL, 1968

Leica MS, 1984

Leica S1, 1996

Leica R8, 1996

Leica M8, 2006

Leica S2, 2008

Leica X1, 2009

Leica D-Lux per il Centenario

Nel frattempo stava muovendo i primi passi il cinematografo, come si diceva allora. E l’ing. Barnack riuscì a costruire per la sua ditta - era il 1912 - una cinepresa con pellicola di 35mm, che sarebbe poi stato lo standard fin quasi ai giorni nostri. Fino all’avvento del digitale.

Fu promosso capo dei progetti di sviluppo della Leitz. E a questo punto ebbe la folgorazione che avrebbe cambiato la vita del pianeta: usare la pellicola emulsionata (il film) cinematografica in una macchina fotografica maneggevole, leggera, da tenere in borsa o nel tascone del giubbotto.

Il cinema è importante in questa storia anche perché sappiamo tutti che sullo schermo l’immagine è più grande che nella pellicola, mentre in quegli anni la stampa finale era quasi sempre delle stesse dimensioni del negativo, ossia della lastra. Si chiamava stampa a contatto. Barnack pensò invece che le immagini registrate dalla macchina (i fotogrammi), una volta sviluppate, potessero essere ingrandite a piacere in camera oscura. Nacque così quella che alcuni anni dopo si sarebbe chiamata la Leica, che significa Lei-tz (la ditta) più Ca-mera (macchina fotografica). Era il 1914.

L’ultimo passo verso la perfezione (una caratteristica del marchio) l’ingegnere lo fece portando lo standard cinematografico verticale (24 x 18 mm, il 4:3) a 24 x 36 mm (2:3, il doppio) e ruotando la pellicola in orizzontale. Ci siamo passati tutti, per il “formato Leica”.

At the Marne – Henri Cartier-Bresson, 1938

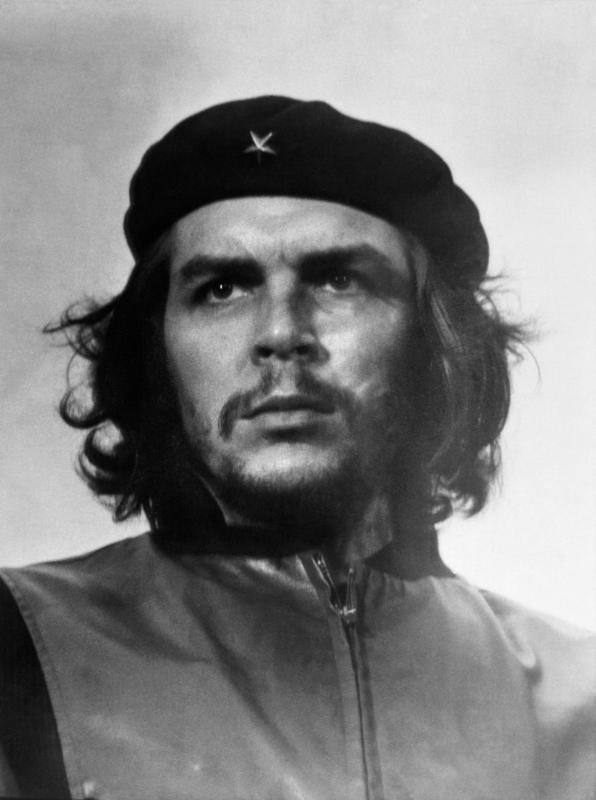

Che Guevara – Alberto Korda, 1960

Death of a Loyalist Soldier – Robert Capa, 1936

Flood in Wetzlar – Oskar Barnack, 1920

Girl with Leica – Alexander Rodchenko, 1934

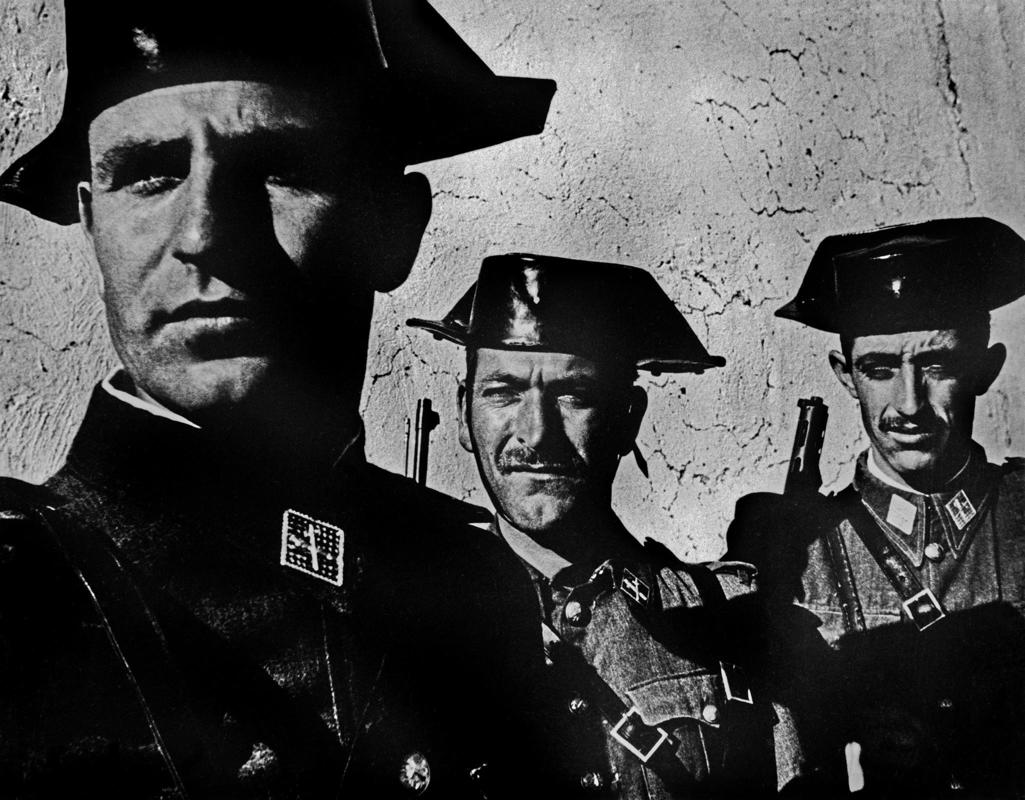

Guardia Civil – W. Eugene Smith, 1950

James Dean on Times Square – Dennis Stock, 1955

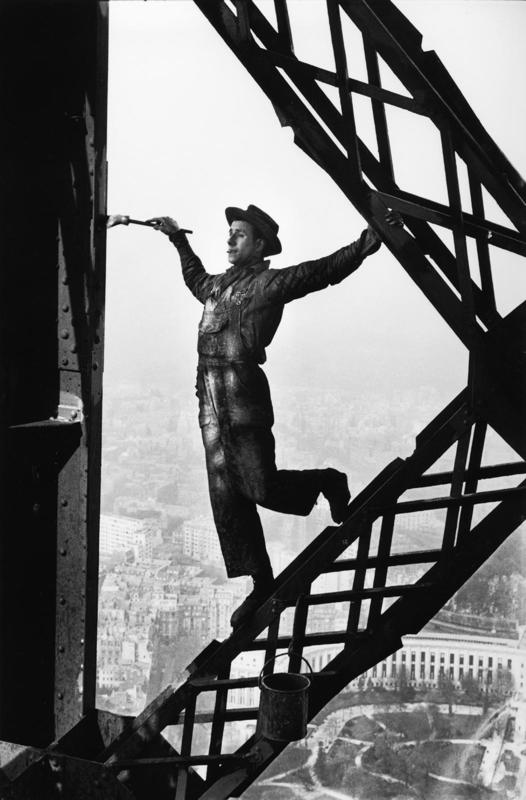

Le Peintre de la Tour Eiffel – Marc Riboud, 1953

London – Inge Morath, 1953

LZ 129 “Hindenburg” at its mooring mast at Rhine-Main airport – Dr. Paul Wolff and Alfred Tritschler, 1936

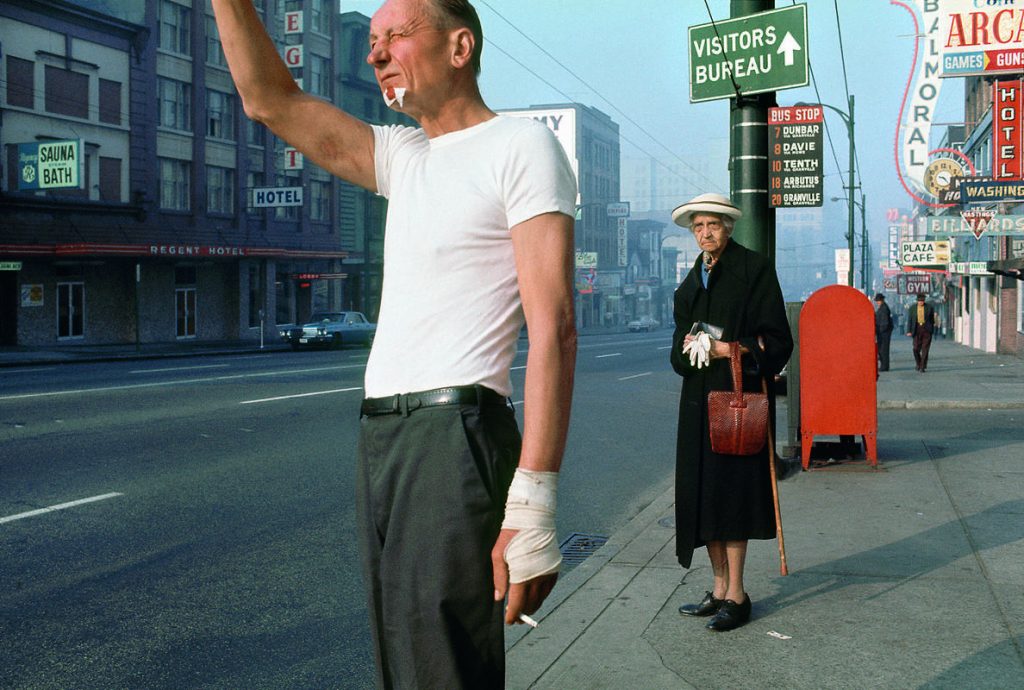

Man with bandage – Fred Herzog, 1968

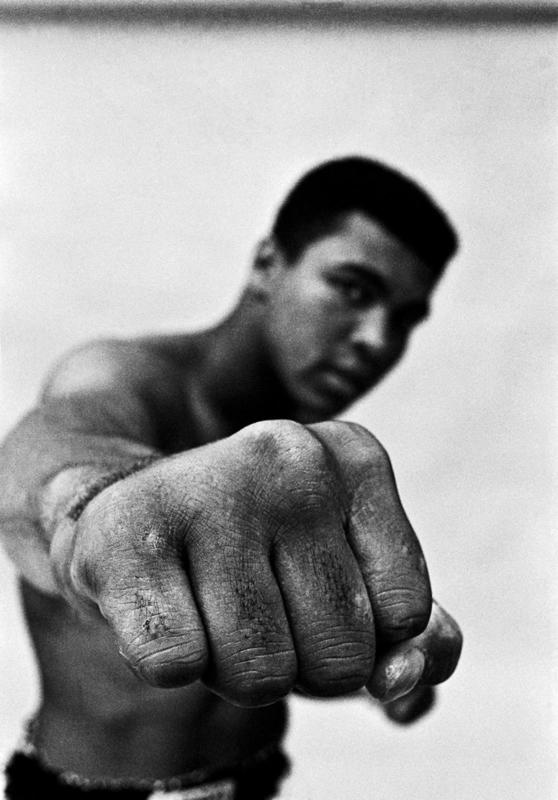

Muhammad Ali – Thomas Hoepker, 1966

Napalm attack in Vietnam – Nick Út, 1972

New York City – Elliott Erwitt, 1974

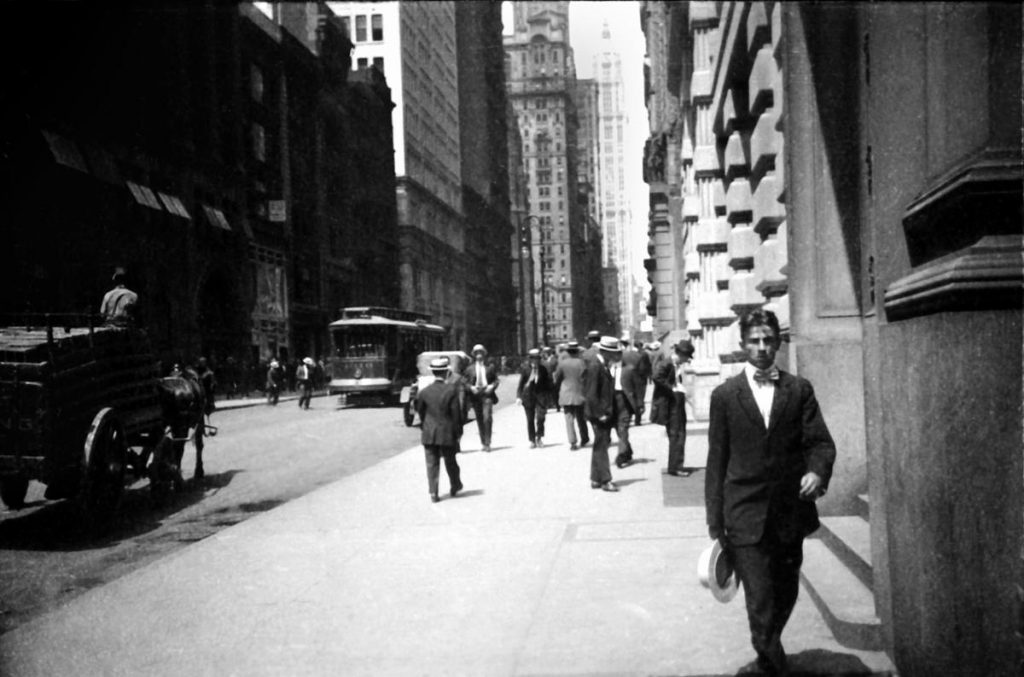

New York – Ernst Leitz II, 1914

New York – Louis Stettner, 1954

Oskar Barnack at his workplace – Julius Huisgen, 1934

Perfect peace – Kai Wiedenhöfer, 1994

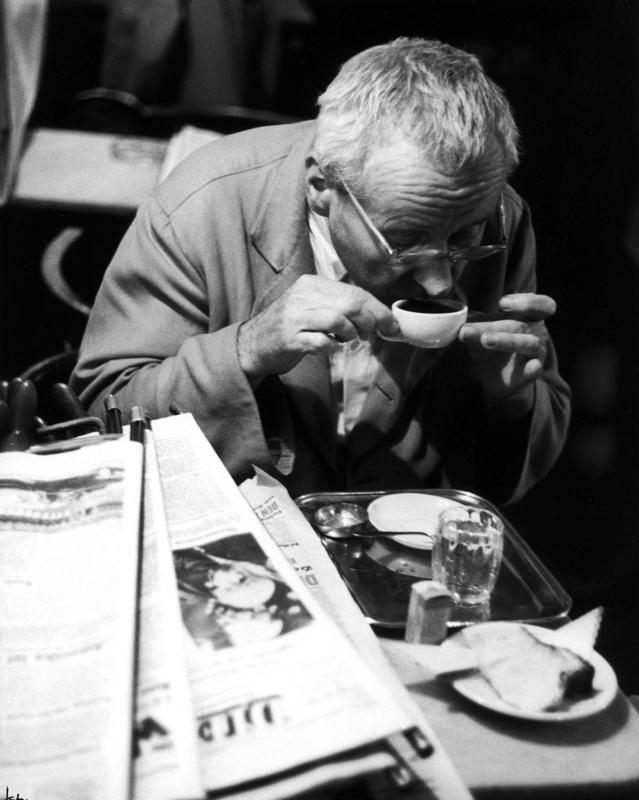

Regular guest at the Café Hawelka, Vienna – Franz Hubmann, 1956–57

San Cristobál – René Burri, 1976

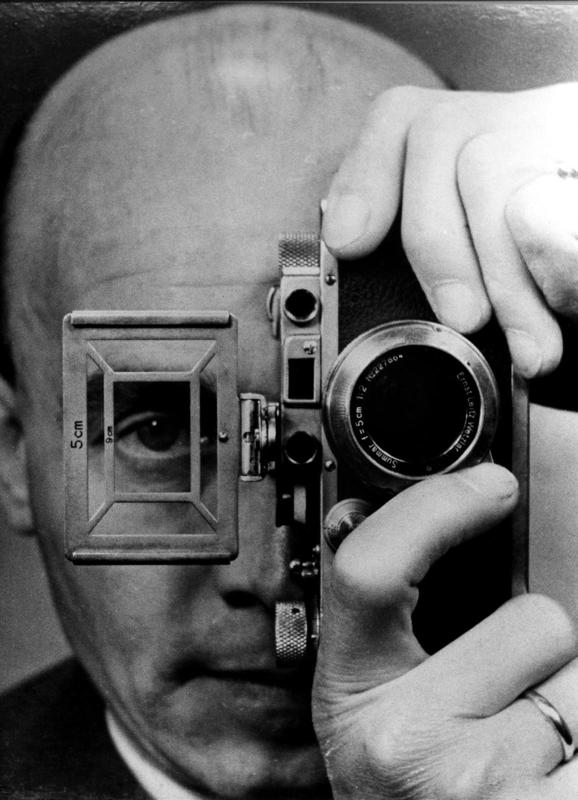

Self-portrait – UMBO (aka Otto Umbehr), 1952

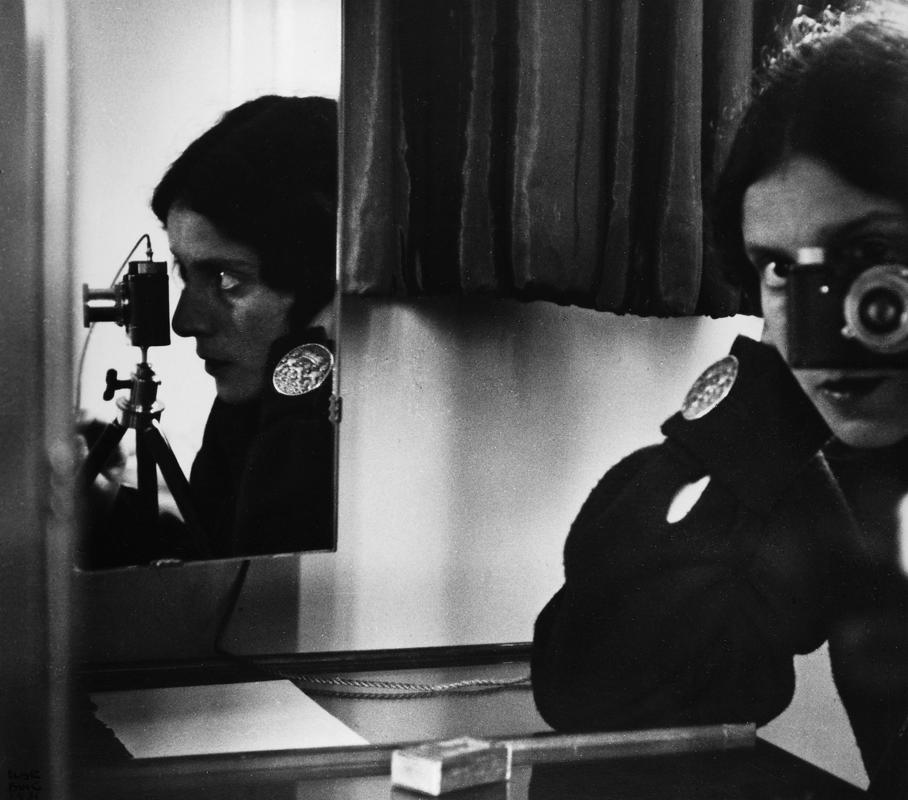

Self-portrait in mirrors – Ilse Bing, 1931

Sidewalk – Jeff Mermelstein, 1995

Swimming pool designed by Alain Capeilières – Martine Franck, 1976

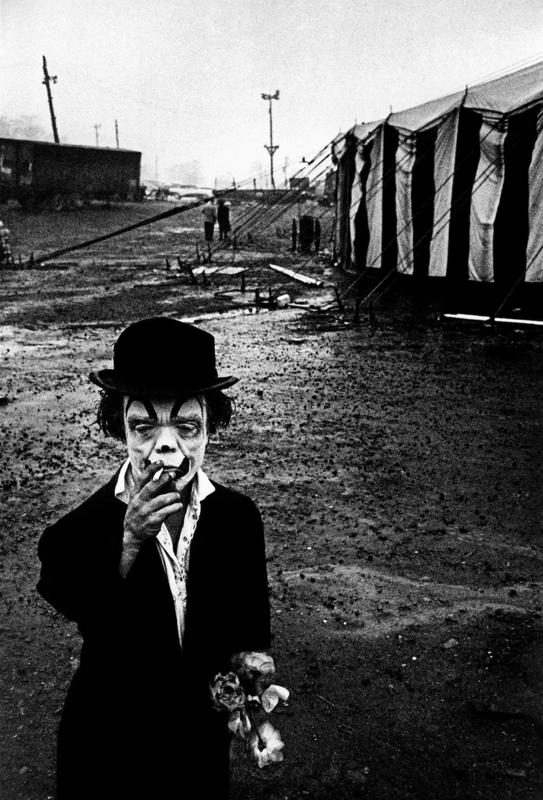

The dwarf – Bruce Davidson, 1958

The flag of victory – Yevgeny Khaldei, 1945

The stolen sword – Robert Lebeck, 1960

Under a grudging sun – Alex Webb, 1986–1988

Vertigo (from the “Silenzio!” cycle) – François Fontaine, 2012 (Courtesy A. Galerie, Paris)

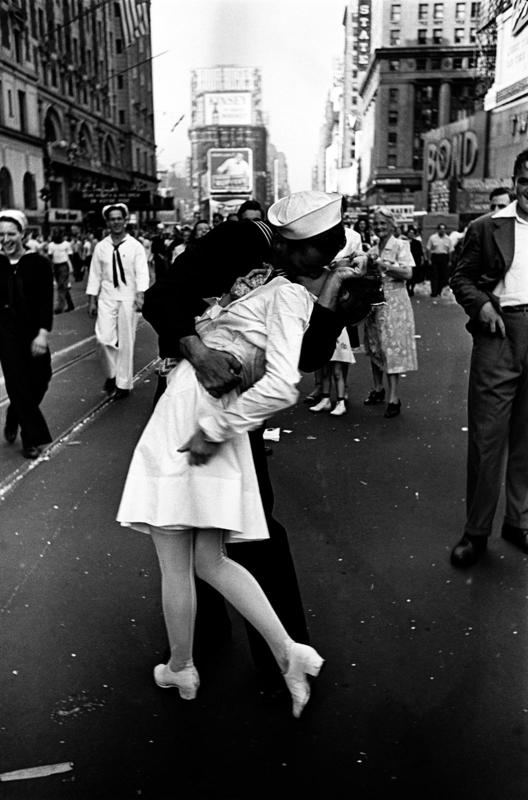

V-J Day – Alfred Eisenstaedt, 1945

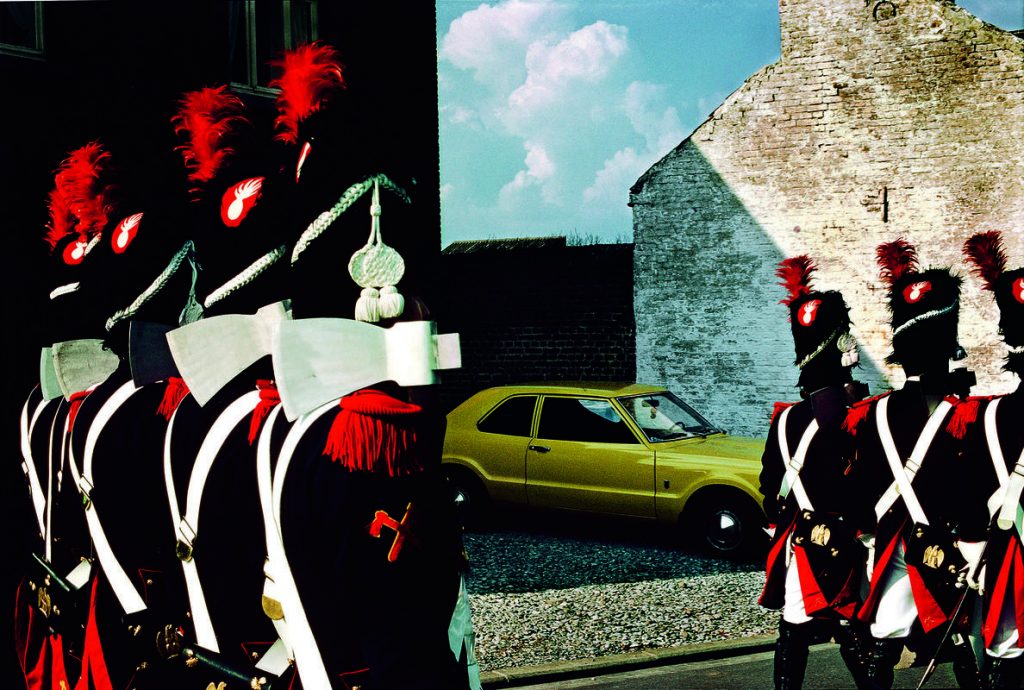

Waterloo (from the “Roots” cycle) – Harry Gruyaert, 1981

Wild horses in Kenya – Professor Ulrich Mack, 1964

Le cose sembravano andare per il meglio, quando, a pochi mesi dall’invenzione, scoppiò la Guerra, che costrinse a rimandare la produzione commerciale di questo «trastullo da borsetta per signore» (i futurologi non mancano mai di dire la loro con competenza) fino al 1924. L’anno dopo, alla fiera di Lipsia, fu presentata la prima Leica di serie (il modello A, in mille esemplari, perché nel commercio è bene andarci coi piedi di piombo), che aveva ancora l’obiettivo fisso. La Leica con obiettivi interscambiabili (Leica C) venne qualche anno dopo e l’innesto a vite degli obiettivi sarebbe durato fino a dopo il 2000.

E il mondo cambiò faccia. Non saremmo quelli che siamo se gli ufficiali tedeschi non fossero stati dotati di quelle macchinette che dovevano ricordarne la gloria e ne hanno invece fissato per sempre l’infamia. Non avremmo - dello sbarco alleato in Normandia - le immagini “appena fuori fuoco” scattate dall’inviato Robert Capa in acqua sotto il fuoco nemico, come non avremmo, di lui e della sua compagna Gerda Taro, le foto della guerra civile in Spagna.

Non avremmo i reportages dell’Agenzia Magnum, fondata nel 1947 dallo stesso Capa assieme all’inarrivabile Henri Cartier-Bresson, a David Seymour e altri. Non avremmo le immagini di viaggio dei ragazzi della beat generation, sempre con la loro camera al collo, neanche fossero turisti tedeschi sulle nostre spiagge.

Fa piacere che nella Gallery di cento fotografie organizzata per i cento anni di questo aggeggio meraviglioso compaia, tra i grandi di tutto il mondo, il nostro Gianni Berengo Gardin. La sua FSE 398 è una delle più strepitose immagini di tutti i tempi. Peccato che, invece, manchi un ricordo di Jacques Henri Lartigue. Forse non usava la Leica? Ma sì che l’usava, ci mancherebbe altro.