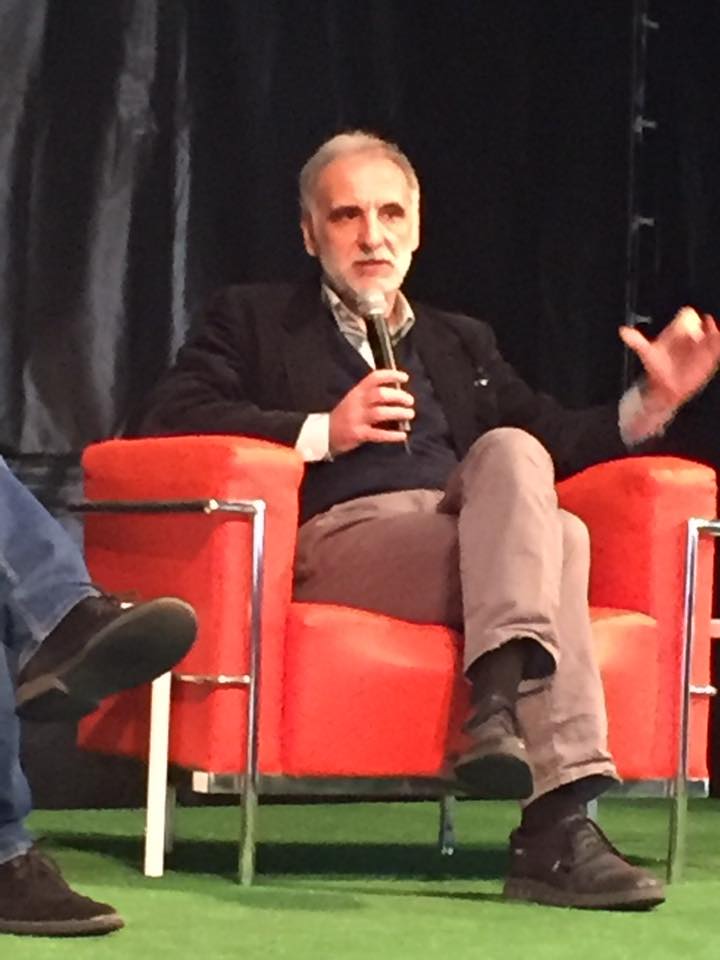

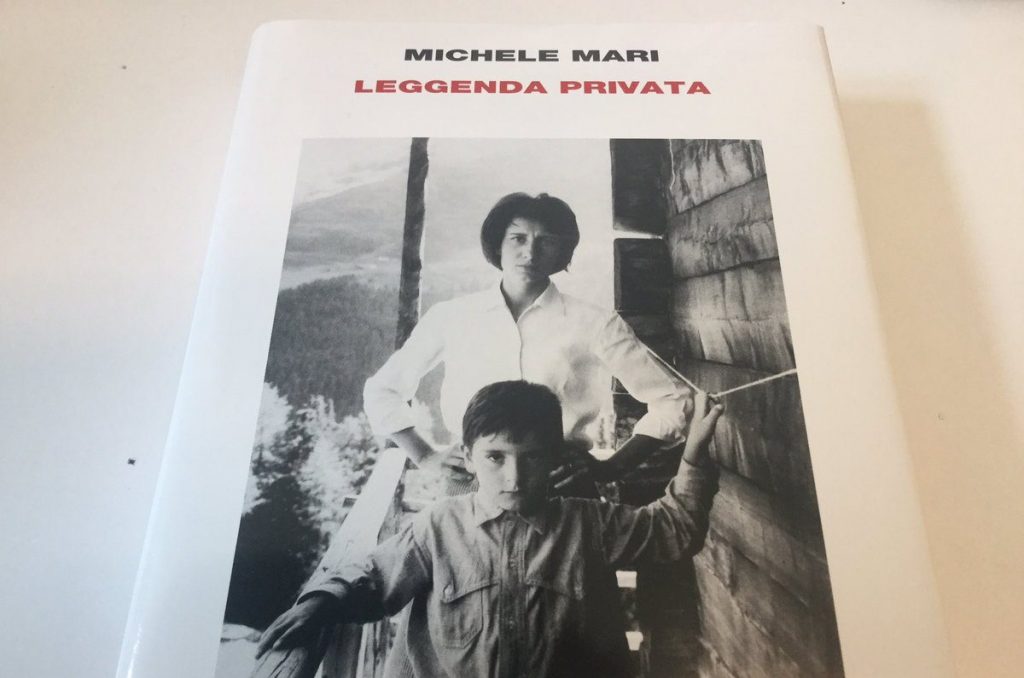

Michele Mari alla Fiera dei librai è stata ed è una buona occasione per i bergamaschi per conoscere meglio questo straordinario autore. Lunedì 24 ha presentato il suo ultimo romanzo, Leggenda privata, che si fa fatica a chiamare «romanzo» per la quantità di elementi autobiografici presenti. Infatti, sarebbe meglio chiamarlo «frammento di autobiografia», anche se nell’opera dell’autore realtà autobiografica e lievito romanzesco si sono sempre confusi e mescolati. Questo è il suo libro più intimo, nel quale si mette a nudo senza corazze difensive, esplora le personalità dei genitori in modo impietoso, severo, e ricostruisce la storia della sua famiglia nelle ultime tre generazioni. Un romanzo troppo ricco e intimo per essere spiegato in poche righe, ma vogliamo provarci, attraverso dieci spunti che ci sono arrivati proprio grazie all’incontro con l’autore.

1) Il lusso della verità. Mari, lungo tutta la sua carriera di scrittore, ha sempre alternato abilmente verità e menzogna, dati autobiografici e inserti romanzeschi. Questa volta no, si concede il lusso di essere diretto nella confessione: «Nella mia opera il vero e il falso si tengono per mano, mi sono detto che forse era il momento di aggiungere un libro scoperto, ignudo, proprio perché dopo tante menzogne posso concedermi di dire la verità, il lettore è talmente sintonizzato sulla letterarietà che prende anche il corpo nudo della verità come una figura retorica. Non so per quale motivo ho deciso di farlo ora, forse perché mia madre è morta due anni fa».

GUARDA LA GALLERY (4 foto)

2) I puzzle dei genitori. Le figure dei genitori sono centrali: in un passaggio ne viene ricostruita la visione dal punto di vista del Mari bambino attraverso due ritratti fatti dall’autore nel 1969, poi trasformati in puzzle e regalati per Natale. «Feci i due ritratti con i pennarelli, circondando poi i visi con gli strumenti della loro arte: pennelli, chine, libri, squadre, tecnigrafi e alcune loro opere. Dopodiché li ho fustellati e regalati loro. Dopo 40 anni ho potuto riguardare i due puzzle e ho visto come io li vedevo. Il puzzle è la classica metafora dell’investigazione poliziesca, concetto in linea con l’approccio di questo romanzo. Per scriverlo ho ricostruito la storia dei miei genitori, il loro incontro, il matrimonio di nascosto, la separazione».

3) «Io non dovevo nascere». L’assunto di partenza del libro è questo: «I miei genitori non dovevano incontrarsi, appartenevano a due mondi diversi. Mia madre apparteneva a una famiglia alto-borghese di medici e militari, benpensante e cattolica, mio padre veniva invece da una famiglia di sottoproletari pugliesi. I miei nonni materni e paterni non si sono mai incontrati. I miei genitori si sono sposati in fretta perché mia madre era incinta di me. Si sono sposati alla presenza di quattro testimoni, compagni di Brera, alle 7 del mattino, di nascosto. I nonni non si sono mai cercati, mai nominati. I miei non si dovevano incontrare perché mia madre era una vittima predestinata di mio padre, che ha sempre appiattito tutte le persone intorno a lui, anche quelli con grande tempra. Il risultato è stato che mio padre le ha prosciugato le energie e anche dopo la separazione lei ha continuato a parlarne. Scrivendo questo libro sono andato alla ricerca delle ragioni profonde che l’hanno spinta a rovinarsi la vita e a rovinarla in parte anche a me e a mia sorella».

4) Tre generazioni nel Novecento. «Mio nonno è rimasto orfano di entrambi i genitori nel 1917 e, come in un film di De Sica, insieme al fratellino di cinque anni, si è buttato su un treno merci a Spinazzola. È arrivato a Milano, dove ha mantenuto il fratellino, facendo il garzone di calzolaio e di barbiere. Ha sposato come in una favola una mondina del novarese. Ha fatto solo la terza elementare, mia nonna nemmeno quella. Quel poco che guadagnava lo metteva da parte per far studiare i figli, anche a cinghiate. Mio padre è cresciuto con questo senso assoluto dell’impegno all’eccezionalità, quel ricatto che mi ha sempre inflitto e io ho fatto mio. Il nonno non aveva i soldi per iscrivere mio padre a Brera: lo iscrisse alla Scuola di arte tipografica del Castello Sforzesco, che metteva a disposizione ogni anno una borsa sola su 500 iscritti. Mio padre quella borsa l’ha stravinta ed è andato a Brera, quindi anche il mio destino è passato per quella cruna. Altrimenti oggi sarei quello che sono i miei cugini, autisti di tir e insegnati di autoscuola».

5) Una memoria selettiva. Lo stesso Enzo Mari nel romanzo rimprovera al figlio di avere una memoria altamente selettiva, volta a ricordare soprattutto i momenti negativi della vita familiare. «Ho scelto i momenti da narrare in base a quanto fossero per me fatidici, a seconda di quanto dolore e raccapriccio fossero in essi presenti. Ad esempio: quando mio padre mi vietò di frequentare il mio unico amico delle elementari, Angelo Gioia, senza nessun motivo apparente. Venne una volta a casa nostra e ci scambiammo le figurine per un’ora. Mio padre non lo vide nemmeno, ma a cena mi intimò di non invitarlo mai più. Non ebbi la forza di chiedere il perché, pensai che evidentemente non aveva passato l’esame di mio padre. Avrei potuto mettere altri trenta ricordi di questo tipo: mio padre mi ha formato, ma mi ha anche nevrotizzato e militarizzato».

6) La donna volgare. Si racconta dell’infatuazione per una cameriera che serviva alla trattoria del paese di Nasca sul Lago Maggiore, dove l’autore passava le vacanze estive: «Ho sempre mescolato alto e basso, in questo caso anche per sfatare il mito intorno al mio libro Cento poesie d’amore a Ladyhawke, che è il mio più venduto ma è uno dei meno importanti per me. In questo libro racconto di molte mie debolezze, nel caso della cameriera ho voluto esprimere la scissione tra i miei amori platonici e l’attrazione puramente carnale per la donna come corpo. Di lei mi attraeva il fatto che avesse lo sguardo stupido, bovino. Era l’equivalente di un paginone di Playboy. Con lei iniziai a mitizzare la volgarità».

7) I demoni. «Essi all’inizio del libro chiedono sangue, chiedono vita. Sono gli Accademici, che rappresentano un po’ il pubblico, la critica, e vogliono la mia autobiografia, scritta però col sangue. Sono loro a impormi certi temi: io offrendomi nudo ai loro artigli mi sono in realtà anche vendicato e li ho tirati dentro nel libro, sottoponendoli alle mie regole, quelle romanzesche».

8) L’orrore quotidiano. Le parti con i mostri sono quelle meno spaventose, l’orrore vero è quello del quotidiano, dei rapporti tesi tra i familiari. «L’orrore che l’autore ricerca citando Lovecraft è in realtà nel salotto o nella cucina di casa sua. Io che ho sempre avuto Lovecraft tra i miei maestri, ho scoperto di avere l’orrore supremo nel corridoio di casa, quando descrivo la scarpa piena di sangue di mia madre. Per tutta la vita ho dovuto scrivere sulla scia di Poe o Stephen King quando invece era tutto così evidente e disponibile. È un po’ la stessa cosa che fa Romero quando mette gli zombie nel supermercato».

9) L’ossessione per i nomi. I ritratti della madre e del padre di Mari sono resi anche attraverso il loro uso delle parole: «Questo libro è anche la storia di varie ossessioni linguistiche, legate anche ai nomi propri. Io mi sono sentito molto spesso diminuito anche nel nome, o per troncamento o per suffissi. Al punto che mi invento una serie di superstizioni onomastiche, un secondo nome, un terzo nome impronunciabile. Mio padre aveva l’uso di far sentire l’interlocutore un cretino attraverso l’uso di diminutivi o vezzeggiativi: fessacchiotto, deficientello, metteva tutto il disprezzo nel suffisso. Mia mamma invece al culmine dell’infelicità ha iniziato a praticare l’arte del bamboleggiamento verbale. Filastrocche, usi dialettali, gergali, parole francesi e inglesi pronunciate come si scrivono. Allora io ho iniziato a corazzarmi coi nomi: a 12 anni firmavo i miei raccontini col mio nome anglicizzato, Mike Seas. Con Lovecraft ho compreso ulteriormente l’importanza dei nomi e della lingua».

10) La scelta della letteratura. Viene raccontato per la prima volta il momento della scelta di seguire un percorso di studi letterario: «Riporto un dialogo avvenuto nel 1974 con mio padre. Dopo la maturità si aspettava che seguissi il suo percorso nel campo del design. Mi sarebbe anche piaciuto, ma sapevo che diventare un designer Mari junior sarebbe stato ripetere l’errore di Klaus Mann quando volle fare lo scrittore come il padre Thomas. Gli disse che volevo fare Lettere e lui mi rispose: “Mi sembra un frin frin”, cioè una stupidaggine di nessun valore. Le sue ultime parole in merito furono: “Non dire un giorno che non ti avevo avvertito”. E lì le nostre strade professionali si sono separate».