Mio nonno, Roald Dahl, il mago

Questo articolo è la traduzione di un pezzo apparso sul Guardian il 13 settembre 2016, firmato dalla nipote di Roald Dahl, Sophie Dahl.

Lo chiamavo Mold, perché quando ero una bimba cercavano di insegnarmi la pronuncia norvegese del suo nome (“Roo-al”, con un regale ed allungato “Roo”; “al” come la fine di mall; la D non si pronuncia), ma la mia piccola lingua non riusciva a fare presa, mentre per me lui era Mold, e lo sarebbe stato sempre. Talvolta Moldy. Fumava sigarette Dunhill (le chiamava le “cose che fanno rantolare”) e profumava di schiuma da barba West Indiam Limes e di aria aperta. Aveva una voce familiare e calda come il cigolio di un asse del pavimento, l’inizio di un fuoco.

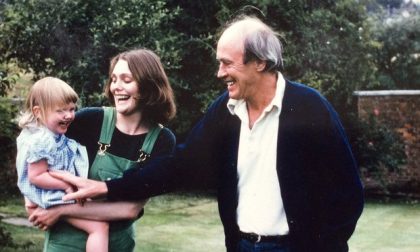

Mia mamma rimase incinta di me da teenager non sposata e molta della mia prima infanzia fu a casa del nonno, Gipsy House, a Buckinghamshire. Prima della salute e della sicurezza, c’erano vecchie auto semidistrutte nel frutteto, che mia zia di 14 anni, Ophelia, faceva a pezzi mentre io esultavo, e una capra chiamata Alma che gironzolava attorno alla casa, facendo cacca ovunque, spesso inseguita da un urlante Mold. Nella maggior parte di quelle foto del periodo, mia mamma, gli zii, Zio Theo ed io sembra che indossiamo solo salopette. Mold la sua uniforme con maglietta Aertex, pantaloni e cardigan.

Un pasto alla Gipsy House non era mai solo un pasto; era invece una ricetta che arrivana da un principe di Dar es Salaam, salvato dalle mascelle di un pitone affamato, proprio al momento giusto, dal nonno. (In questa storia e nelle sue varianti, Mold era sempre l’intruso dagli occhi blu che evitava i disastri in cui capitava). Così, il grato principe della favola dava all’allampanato uomo inglese il suo tesoro di ricette per le sue patate al forno farcite con granchio. (O toast con pancetta e marmellata, o qualsiasi altra cosa ci fosse in menu in quel giorno piovoso a Buckinghamshire).

Mold aveva tutti gli strumenti di magia, proprio come un esperto mago. I biscotti di Amaretto le cui carte avvolgenti si illuminavano e si guardavano scoppiare nel cielo come minuscole mongolfiere, che cadevano a terra con un sottile punto di domanda di cenere; una miniatura di treno a vapore, che sbuffava e soffiava attorno al tavolo della cucina se la riempivi con l’acqua; la casa ornata con Witch Balls – antiche sfere specchiate che penzolavano dalle finestre così che, se una strega fosse stata così audace da venire a bussare, avrebbe dovuto confrontarsi con il suo orribile riflesso e fuggire, per non tornare mai più a quella porta. Mold era famoso per l’abitudine di scrivere il nome dei suoi figli, e dopo il mio, nell’erba, con del diserbante, mentre noi dormivamo. «Le fate sono state qui – diceva a colazione – Andiamo a vedere che cos’hanno combinato».

C’erano poche cose più magiche della scatola Tupperware rossa che appariva a fine pranzo o cena, conducendo il più importante e atteso manicaretto del pasto. Era una scatola di medie dimensioni. In sé era irrilevante, e avrebbe potuto essere blu, verde o trasparente. Ma il suo rosso da cassetta della posta dava un’aria di elegante inaspettato, e alla fine era diventata parte del suo stesso mito. Se facevi il bravo a tavola, se non annoiavi gli altri mangiando tutto senza lamentele, potevi prendere la scatola dal suo posto in cucina e portarla in sala da pranzo mentre i grandi prendevano il caffè.

Il Tupperware conteneva cioccolato. Molti tipi di cioccolato, in invitanti barrette dimensione-bimbo, niente di speciale ma sempre convincenti. Ed era qui, su questa rettangolare scatola di plastica, che io e Mold trovavamo un grande argomento di conversazione. Entrambi amavamo il cioccolato. Il nostro gusto in queste cose era simile. Cadbury’s Flake, Aero, Curly Wurly, Crunchie, Kit Kat e la barretta Dime, un mix croccante scandinavo che Mold mi portava con grande cerimonia dopo un tour per i suoi libri in Svezia. Maltesers, Rolo, Fruit and Nut; un mutuale orrore del Creme Egg. Eravamo uniti nella richiesta di un ultimo morso (leggero, spumoso, possibilmente con mandorle). La sua conoscenza del cioccolato era enciclopedica. Sapeva richiamarne alla memoria specifiche date e anni dell’invenzione con un luccichio di bimbo patriottico, ricordando i re e le regine della sua nazione.

Mold era cresciuto senza padre, in un’era in cui il cioccolato non era disponibile. Suo padre era morto di polmonite quando aveva tre anni – qualche settimana dopo, Astri, due sorella, morì di un’appendicite – lasciando la madre norvegese ad occuparsi di quattro bimbi piccoli, da sola, nel Galles. I negozi di dolciumi influenzarono la sua giovinezza e la sua giovane scrittura: sorbetti al limone, stringhe, lecca lecca e toffee. Il cioccolato era l’ultimo, l’oggetto del desiderio, esotico e inafferrabile.

La magia e il cibo permeavano i suoi libri, e così facevano anche gli orfani, reali o metaforici. James Henry Trotter, che scappa dalla sua vita fredda e solitaria in una gigante pesca volante, e le protagoniste di The BFG e Matilda. Questo è il testamento di Mold per le mie figlie, e per innumerevoli altri bambini: eroi ed eroine che sono coraggiosi, talvolta spaventati e divertenti, sempre innovativi di fronte alle avversità. Sopravvissuti. Scrive di Matilda, che è ignorata dai suoi genitori ma che è «nutrita dalle voci di tutti quegli autori che avevano mandato i loro libri nel mondo come navi sul mare. Questi libri davano a Matilda un messaggio di speranza e conforto: tu non sei da sola».

Qualche settimana fa, ho incontrato un teenager siriano di Daraa, un rifugiato, che aveva appena finito di leggere James e la pesca gigante. Era il primo libro in lingua inglese che avesse mai letto. Il mio amico Andrea, che è dislessico e lotta con la capacità di leggere, dice che ama i libri di mio nonno perché non ti trattano con condiscendenza, non abbassano la paura che noi tutti sentiamo talvolta. Spesso la celebrano.

«Non farò finta di non essere rimasto di pietra. Lo ero. Ma insieme alla terribile paura c’era un grande senso di eccitazione. La maggior parte delle cose veramente eccitanti che facciamo nelle nostre vite ci spaventano a morte. Non sarebbero così eccitanti se non lo facessero». Così dice il piccolo eroe di Danny, il campione del mondo, durante un viaggio al chiaro di luna su un’auto rubata e su strade di campagna.

Mio nonno amava la campagna. Amava le verdi colline del Chilterns, le foreste che crescevano dietro la sua casa. Il suo giardino era bellissimo. Quando sua figlia di sette anni Olivia, la più vecchia sorella di mia mamma, morì improvvisamente per encefalite da morbillo, passò molti weekend con i suo altri figli piantando un dettagliato giardino alpino sulla sua tomba. Affrontò la perdita dopo averla distribuita in parole scritte, una sete di risposte, e con le mani nella terra.

È così facile fare dei morti un feticcio. Li tingiamo di rosa o li rendiamo cattivi, e così spesso nel raccontarli sono santi o peccatori, anziché uomini imperfetti che si confondono come tutti noi. La mia famiglia è complicata come tutte le famiglie. Abbiamo le nostre gioie e le nostre tragedie, e le affrontiamo con un black humor che è nei nostri geni. Mio nonno, Roald Dahl, era nato il 13 settembre, cento anni fa questa settimana, e morì quando avevo 13 anni, il 23 novembre del 1990, a 74 anni, che oggi sembrano così pochi.

Mi manca molto.