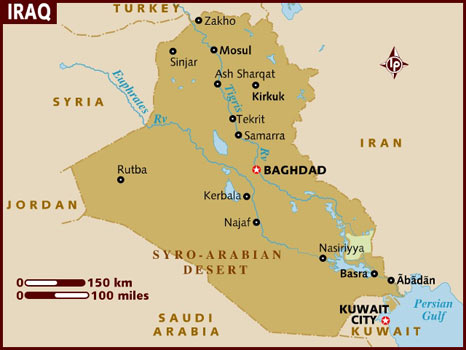

Samarra è stata una delle principali città dell’Uzbekistan. C’è stato un tempo in cui, per commerciare tessuti preziosi e oggetti di valore, non si poteva far altro che ferrare i muli, armarsi di pazienza e viaggiare a piedi per centinaia di chilometri, fino a Samarra, cuore degli scambi fra Europa ed Asia, vista la sua posizione esattamente mediana fra i due Continenti. Col tempo, e con l’avvento dei motori, la città ha perso questa rilevanza strategica, rimanendo solo un affascinante retaggio storico di un glorioso tempo che fu. Ma ridurre Samarra a un semplice e desueto crocevia della Via della Seta sarebbe un ingeneroso atto di cecità culturale, perché il nome di questa città riecheggia continuamente nella testa dei popoli della Persia, delle lande afghane e degli altopiani caucasici, ricordando loro non la seta, non le spezie e nemmeno i metalli preziosi, ma qualcosa di ben più misterioso e spaventoso: l’ineluttabilità della morte. Perché? La spiegazione è in un’antica favola persiana. Che recita così:

Un giorno un mercante di Baghdad ordinò al servitore d’andare al mercato per fare delle compere. Poco dopo vide tornare il servitore tutto tremante e sconvolto. Chiestane la causa, si sentì rispondere: «Padrone, ero al mercato, quando mi sono trovato faccia a faccia con la morte che mi ha fatto un gesto di minaccia. Oh, padrone! Prestatemi il vostro cavallo che voglio fuggirmene a Samarra, dove la morte non mi potrà trovare!». Il mercante diede il cavallo al servitore che non attese tempo e partì, volando come il vento. Poco tempo dopo, il mercante si recò al mercato e, incontrata la morte, così l’apostrofò: «Come avete osato questa mattina fare un gesto di minaccia al mio servitore?». «Ma che gesto di minaccia!», rispose la morte. «Il mio era un gesto di sorpresa, perché non credevo di trovare il vostro servitore a Baghdad. Infatti ho con lui un appuntamento questa sera a Samarra!».

La morale di questa favola è piuttosto evidente: dalla morte non si può scappare. Anzi, il tentativo di fuggirne non fa altro che avvicinare gli uomini ancor di più al proprio estremo fato. Esiste anche un’altra versione, pressoché del tutto simile, tranne che il protagonista è un soldato e non un servitore, e la città originaria è Bassora e non Baghdad. Ma l’appuntamento con la morte è sempre e inevitabilmente lì, a Samarra.

GUARDA LA GALLERY (4 foto)

Con il passare dei secoli, la favola dell’appuntamento con la morte in quel di Samarra ha varcato i confini del Medio Oriente, ispirando persino registi contemporanei come Brian De Palma, il quale, colpito dalla storia, decise di modellare la sua opera Reacted proprio sul tema della morte inevitabile, o come Gore Verbinski, autore del celebre horror The Ring, film in cui una malefica bambina perseguita fino alla morte persone che guardano una particolare videocassetta. E nel film la bambina, guarda caso, si chiama proprio Samarra. Ma, soprattutto, la favola ha catturato l’attenzione dello scrittore americano John O’Hara, autore del libro Appuntamento a Samarra (1934).

Quest’opera deve il suo titolo ad una storia raccontata al suo interno, del tutto slegata dal resto del romanzo. Come spiega O’Hara stesso, nell’introduzione all’edizione del 1952, originariamente il suo romanzo aveva per titolo The Infernal Grove (Il bosco infernale), ma quando l’amica e poetessa Dorothy Parker gli fece conoscere la favola persiana, l’autore ne fu colpito: non solo volle aggiungere il brano come citazione iniziale del libro, ma fece di tutto per cambiare il titolo del romanzo stesso in Appuntamento a Samarra. Non aveva alcuna attinenza con gli eventi narrati, se non (nelle intenzioni di O’Hara) quella di sottolineare l’inevitabilità della morte del protagonista. Né a Dorothy Parker, né agli editori né a nessun altro piacque quel titolo, ma O’Hara si impuntò, e l’ebbe vinta. E meno male, perché se lo scrittore statunitense non avesse insistito per ottenere quel titolo, oggi non esisterebbe una delle canzoni italiani più famose ed apprezzate: Samarcanda di Roberto Vecchioni (l’italianizzazione del nome della città è opera di Oriana Fallaci, che nelle sue opere Se il sole muore e Un uomo, riferendosi proprio al libro di O’Hara, parla non di Samarra ma di Samarcanda; ancora oggi, gli unici al mondo che chiamano la città con questo nome siamo noi italiani).

L’ultima tappa di questo piccolo viaggio storico-letterario cade a metà degli anni Settanta, quando il padre di Vecchioni, Aldo, muore in seguito a una malattia. L’iter ospedaliero di Aldo è molto particolare poiché, dopo una grave parentesi iniziale, sembra che si stia riprendendo, facendo sperare i famigliari nella guarigione. Ma, improvvisamente, l’uomo ha una ricaduta, che lo porta infine alla morte. Il dolore per Vecchioni, naturalmente, è acuto, anche per quella triste beffa finale, dopo l’illusoria ripresa. La morte è ineluttabile e imprevedibile.

Qualche mese più tardi, Roberto, magari per cercare sollievo o distrazione, si reca in una libreria, a vagare in mezzo a centinaia, anzi migliaia di libri. E fra tutte le opere che lo circondano si trova davanti una curiosa copertina, con sopra impresso un titolo che, chissà perché, lo colpisce: Appuntamento a Samarra di John O’Hara. Vecchioni lo compra, lo legge, medita sulla strana sorte di quell’uomo che sembrava fosse riuscito a sfuggire alla morte quando in realtà ci stava proprio correndo incontro; e pensa a sua padre, anche lui convinto, per un attimo, di essere riuscito a farla in barba alla signora con la falce. Ci pensa, ci ripensa, non riesce a smettere di pensarci. Poi un giorno, nel 1977, sull’autostrada fra Milano e Bologna, decide che è meglio prendere l’uscita di Reggio Emilia, fermarsi all’hotel Leon d’Oro, e smettere di arrovellarsi su quella strana analogia. È molto meglio scriverci sopra una canzone.