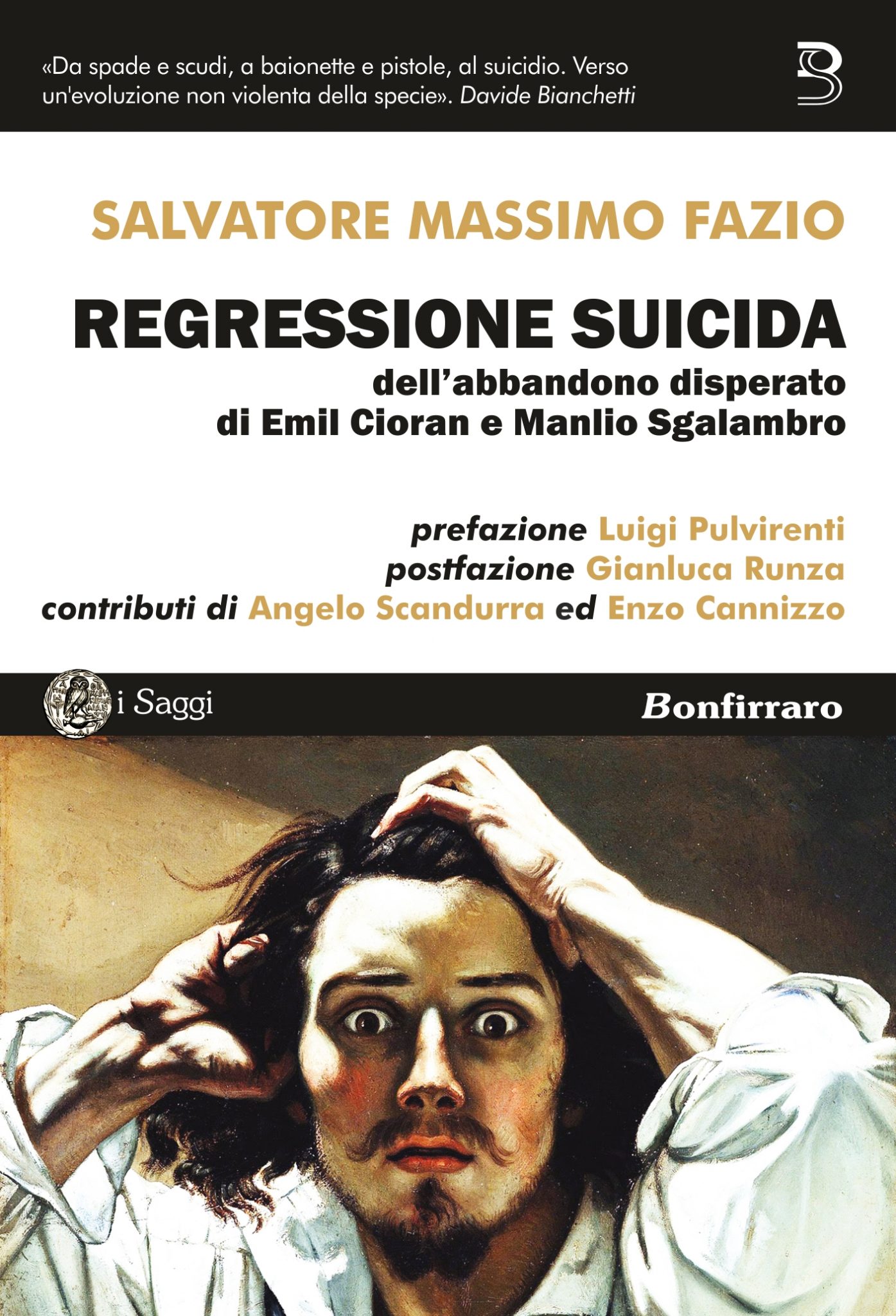

Con Regressione Suicida si chiude la tetralogia basata sul nichilismo cognitivo di Salvatore Massimo Fazio, opera ispirata alla sofferenza e all’amore intellettuale per il filosofo Manlio Sgalambro in un vissuto ad personam, destinato a oscillare costantemente tra sentimenti opposti. Ammirazione e delusione, passione e perplessità, entusiasmo e freddezza fino a un chirurgico distacco. Salvatore Fazio detto Massimo , catanese di nascita è filosofo, pittore, psicopedagogista e pedagogista clinico. Sarà proprio l’originale tesi di laurea su Emil Cioran e Manlio Sgalambro, due filosofi molto diversi tra loro per estrazione e formazione, a suscitare l’interesse degli intellettuali pur nello svilupparsi di controversie che partono proprio dalla discussione accademica. L’esplodere di un diverbio dialettico gli negherà proprio in quella sede la gioia della lode. Le cause si possono ravvisare in quell’aspetto del vulcanico Massimo incline a rifugiarsi proprio nello Sgalambro pensiero: «Detesto l’università e il sistema che punta a cambiare sempre con falsi perbenisti che formerebbero cretini indotti di libri ottimi per i falò nelle sere di gelidi inverni, che non ho piacere di assaporare, perché vivo nella città più bella del mondo, ma dove il caldo e il sole la vincono per nove mesi l’anno, uccidendo la lucidità delle persone».

Nel suo libro Regressione Suicida lei allude a una sorta di reductio ad nihilum del mondo, ci vuole spiegare questa suggestiva tesi?

«È nel fallimento globale, delle convinzioni, degli atti, delle parole, del coinvolgimento della nicchia, della massoneria, della imitazione, della puzza di putridume, che tutto versa e sprofonda verso una “nientità” che già troviamo sacra con Cioran, ma che con me si rivela ad un unico assunto: la consapevolezza del prendere atto di ogni azione. Allora può essere spontanea l’esigenza di un suicidio intellettuale e fisico compreso, un invito indirizzato a non dare, né darsi valore».

Massimo, cosa intende per nichilismo cognitivo?

«In verità nulla. Fu il giornalista Luigi Pulvirenti, col quale diventammo amici, che dichiarò pubblicamente come la pars destruens di Fazio, potesse categorizzarsi in una branca di nichilismo non esistente: definendolo nichilismo cognitivo. In fin dei conti non ho mai capito cosa volesse dire. Poi mi sono accorto che mandare a quel paese valori di un sistema precotto è nichilismo cognitivo, compreso il disconoscimento della “speranza”. Per non illudersi occorre non sperare, così tutto ciò che arriva sarà una rinascita».

In un suo scritto dedicato alla Sicilia Manlio Sgalambro, che nel suo testo mette a confronto con Emil Cioran, allude alla vocazione di un’isola verso il suo annientamento. Ci sono coincidenze in questo con il pensiero di fondo di Salvatore Massimo Fazio?

«Certamente no! Io punto alla distruzione tutta, non di una isola. Anzi, l’isola la salvo, e non farei mettere piede ad alcuno, per conservarne le risorse. L’annientamento è necessario, equivale a uno sparare a vista su chi inquieta o spergiura serenità: specie su certi imbecilli che si ergono a fittizi cappellani di un Dio che invece disconoscono o usano per agire da pedofili. Tutto perciò si deve necessariamente ridurre all’annientamento».

Salvatore Massimo Fazio

Dalle pagine del suo libro è impossibile non evidenziare il discrimine netto tra la condanna della filosofia di Sgalambro, ritenuta da lei troppo auto referenziale e arida, e il pensiero di Cioran palesemente più vicino alle sue corde per sincerità e schiettezza ontologiche…

«Parlo al presente. Emil Cioran è un santo! Persona schietta, che non si venderebbe mai per un articolo autoreferenziale scritto da un amico su Raifilosofia. Sono particolarmente vicino a Cioran: anche a lui diedero del matto in quell’unico periodo che insegnò… Quanto a Sgalambro, me ne separai per volontà sua. Fu un giornalista genio, Luca Ciliberti, che scrisse Fazio, il discepolo di Sgalambro. Al filosofo di Lentini, sollecitato da persone in malafede, diede fastidio quell’articolo, ciò nonostante realizzammo altri convegni assieme. Poi la separazione avvenne: Sgalambro non era un filosofo, ma un cortigiano da coup the théâtre, e riusciva bene. Oppositore ferreo di Benedetto Croce e del suo perbenismo a tutti i costi, dava spettacolo e suscitava meraviglia».

Spesso Sgalambro è stato considerato una sorta di erede di Nietzsche, ma secondo lei questo è decisamente falso, lasciando indovinare una sorta nichilismo da operetta quello del filosofo di Lentini. Vuol chiarire?

«Diverse volte lo hanno paragonato a Nietzsche, eppure lo stesso Sgalambro dichiarava di non accettare questo paragone: “Sono un tuttista e non un nichilista alla maniera di Nietzsche”. Aveva ragione. Frequentandolo, ho aggiunto del mio, Sgalambro era un genio, resuscitò Franco Battiato, morto dopo Fisiognomica; si inventò assieme allo stesso Battiato un tour per balli da balera, che poi finì dopo, credo, due incontri e fu pure fischiato. Cantò il progressismo di Manu Chao, ma era tutta scena, inscenare non la filosofia, ma il ruolo del filosofo underground sui palchi: un grande! Sgalambro non fu mai filosofo, ma l’uomo dal colpo di teatro, giullare di corte, cortigiano!»

Non possiamo prescindere dal rapporto Sgalambro-Battiato. In che modo ritiene che il musicista possa esserne stato influenzato?

«Ripeto, l’unica cosa che è accaduta fu pro Battiato. Morta la sua musica con Fisiognomica, il resuscitatore Sgalambro, lo ha riportato in terra, con il boom de L’imboscata, e il capolavoro precedente de L’ombrello e la macchina da cucire. Un po’ Come Dio rispedisce il figlio Gesù sulla terra…».

Per sintetizzare alcune sue impressioni in modo spicciolo: Cioran è il filosofo del silenzio e dell’etica, Sgalambro, a suo giudizio, del pavoneggiamento mediatico e di una estetica da cartolina. Qual è la sua critica nei confronti della loro mistica religiosa e nei riguardi della fine dell’uomo, porta dello spavento supremo?

«Al primo non muovo alcuna condanna, un disturbato del comportamento è sempre un passo avanti agli altri. Cioran non si pavoneggiava e mandava a quel paese Sartre che lo invitava al tavolino con lui del Caffè de la Paix: già l’uomo era porta in se stesso dello spavento supremo, in quanto santo, ogni azione di Cioran era misticismo allo stato puro. Sgalambro, dopo la popolarità di nicchia in area filosofica, sviscerò dal suo interno le tipiche debolezze umane e iniziò a pavoneggiarsi, attirando una lunga fila di adoranti interessati solo ad arrivare a Battiato. Quanto alla visione della mistica religiosa, Sgalmabro avrà fatto forse ottocentomila pensieri diversi, ma personalmente ritengo di stare troppo in basso per arrivarci».