Quella perversione chiamata selfie

Una modesta variazione tecnica sullo smartphone ed ecco tutti a farsi selfie. Mano distante dal viso, un po’ di gente intorno, cheese! e il selfie è fatto. Si può anche usare un apposito strumento - un’asta telescopica regolabile - in cima al quale si colloca lo smartphone. Serve per allargare il campo di ripresa. Lo scatto avviene grazie a un pulsantino blue tooth, un telecomando miniaturizzato. Piazza san Pietro all’Angelus - lo si nota in televisione - è piena di questi aggeggi. Fanno impressione perché ci dicono che gli obiettivi di tante persone sono puntati verso il basso, verso la folla in cui si trovano gli operatori, chiamiamoli così. Non sul punto genetico della scena. Colpa, forse, del fatto che gli smartphone sono progettati più per riprendere da vicino, col grandangolo, che da lontano, col tele. Nulla di male, intendiamoci, a farsi un selfie. E nemmeno a farsi di selfie. Nessuno è obbligato ad accorgersi che il mondo esiste. È la tendenza dilagante a procurare qualche perplessità.

Van Wittel, Castel Sant'Angelo e San Pietro

Pissarro, Avenue de l'Opera Rain Effect

Turner, Veduta dal Canale della Giudecca

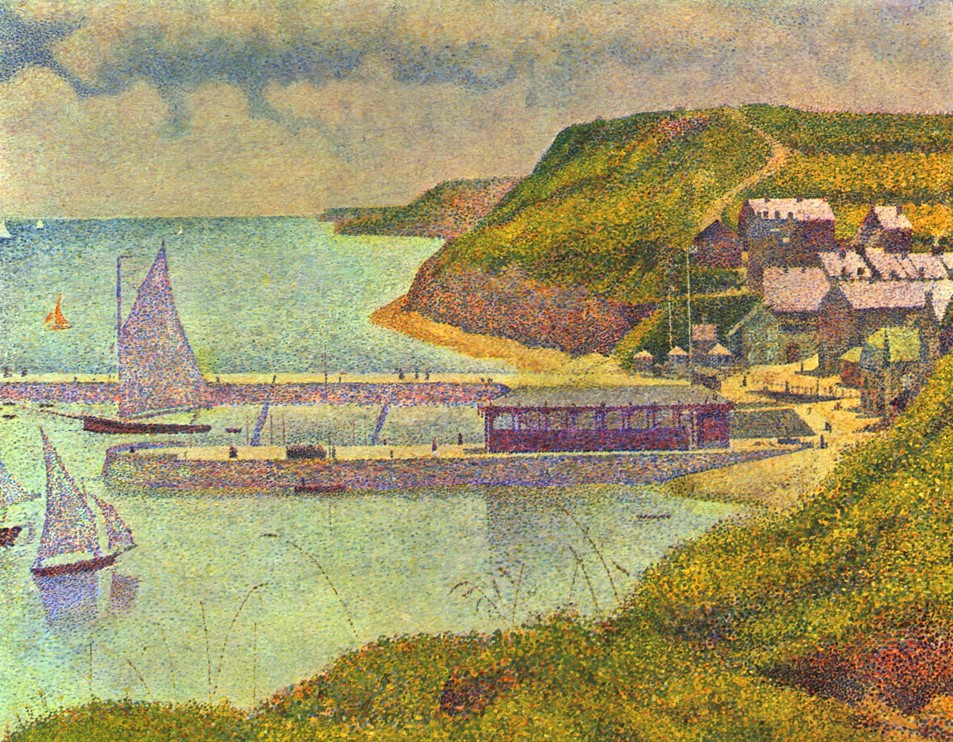

Seurat, Navy

Quando si guardava (e si dipingeva) il mondo. Il nostro phylum genetico - la storia della nostra formazione psicologica e mentale - ci ha infatti predisposti - da migliaia di anni - a guardare ciò che si trova davanti a noi. Gli specchi sono, se si utilizza una scala temporale abbastanza ampia, un’invenzione recente. A differenza di altri animali e di molti insetti abbiamo affinato la visione tridimensionale: il mondo ci appare largo, lungo e alto o profondo. Abbiamo imparato, nel corso dei secoli, a riportare per iscritto le nostre visioni: quant’è bella Roma, Napule è ’mille culure, com’è triste Venezia.

I più bravi sapevano anche disegnare o dipingere quel che vedevano: Turner - ancora - a Venezia, la Roma di Pinelli, di Piranesi o di van Wittel, Parigi e dintorni di Monet, Pizzarro, Seurat. L’Ottocento ci ha portato gli interni senza storia, la luce delle finestre dentro le camere, le donne che facevano il bagno nelle tinozze di zinco o guardavano l’oceano, come nei quadri di Hopper. E noi vedevamo ogni cosa, attraverso le file di lettere, le pennellate lunghe o puntinate, l’acido che corrodeva il rame, le magie della pietra pressata sulla carta. Volti, fiumi, alberi, città e mari che mai avremmo potuto incontrare ci venivano offerti perché li facessimo nostri.

La fotografia, e lo sfondo attorno a noi si sfuoca. La fotografia di piccolo formato - la Leica, con tutti i suoi fratelli e sorelle - ha dato il primo colpo a questa immagine del mondo. O a questo modo di pensarci mentre guardavamo il mondo. La gente, la gente comune, pur continuando a ritrarre ciò che si trovava al di là della barriera dell’occhio, ha lentamente, anno dopo anno, viaggio dopo viaggio, iniziato a fotografare per conservare un ricordo di quello che stava vedendo senza accorgersi che stava compiendo il più massiccio fenomeno di delega mai verificatosi dall’età della pietra. Fotografare diventava sempre di più, nell’esperienza comune, un modo per non vedere a fondo ciò che stava davanti a noi. Un modo per non fissare nella corteccia cerebrale - tanto c’era la pellicola, il film - il momento dell’incontro con qualcosa o qualcuno.

Tanto che quel qualcosa o quel qualcuno finiva per scomparire del tutto: l’autoscatto, o la preghiera al passante di riprenderci davanti a Nôtre Dame o al Tower Bridge, ci imponeva alla nostra stessa attenzione lasciando il resto sullo sfondo. La foto ci serviva soltanto - o prevalentemente - per dire che c’eravamo. Che noi eravamo stati lì. Per poterci ripetere che avevamo visto quella cosa che, in fondo, non avevamo visto, impegnati com’eravamo a trovare il modo di fotografarci. Cosa ci fosse “lì dov’eravamo” diventava negli anni sempre meno decisivo. Che ci fossimo noi sempre più rilevante.

E alla fine venne il selfie, cioè solo noi. Noi e niente altro. C’è un bellissimo studio di un americano, Cristopher Lasch, che si intitola La cultura del narcisismo. Evidenzia bene gli esiti dell’abitudine sempre più diffusa dei suoi concittadini di sentirsi al centro di una inquadratura. Ciò che si trova al di là dei limiti dell’immagine tende così sempre più a scomparire, a non esserci. Analisti (psicoanalisti) del secolo scorso hanno messo a fuoco (che scherzi fa la lingua, eh?) altrettanto bene il fatto che la prospettiva umana (prospettiva in senso tecnico: la visione, la piramide visiva) ha un centro vuoto e nero, costituito dal centro dell’occhio, che non può vedere se stesso.

Il selfie è un tentativo di rompere questa impossibilità: ora che possiamo, tecnicamente, vederci, vogliamo vederci nell’occhio, vogliamo vedere solo noi stessi con qualche occasionale accidente: il Papa vicino a noi, un compagno che ha fatto lo scemo tutto il giorno, un’amica in partenza. Ma soprattutto noi. Deformati mostruosamente, ma noi. Non un autoritratto per consegnare ad altri un particolare momento in cui ci siamo accorti di esistere in un modo particolare. Noi che ci facciamo un selfie come potremmo fare bum! col chewing gum.

Ed è una perversione. Apparentemente innocente, ma non per questo meno perversa, perché quando lasciamo il mondo sistematicamente oltre i bordi del frame, oltre il rettangolo che delimita l’immagine, per poterla occupare tutta, noi stessi diventiamo irriconoscibili a noi stessi. Narciso non è morto affogato nello specchio d’acqua perché si era innamorato di sé. Narciso è morto perché non era in grado di riconoscersi in quanto parte della scena: avendo focalizzato soltanto la propria immagine riflessa, aveva perso il contatto con gli alberi, i sassi, il cielo intorno. Aveva cioè perso le cose che gli avrebbero potuto segnalare che quella che gli veniva rimandata dall’acqua era la sua immagine, così come gli alberi attorno allo sconosciuto erano gli alberi intorno a lui. Il selfie è il campo visivo che si restringe tanto da far precipitare il mondo nel buio dell’oltre frame.

All’origine di questa perversione del sé stanno eventi molto dolorosi, come l’abitudine degli ufficiali nazisti di filmare o fotografare le proprie atrocità. L’aspetto più grave dei fatti accaduti ad Abu Grahib - il carcere irakeno in cui dei militari americani seviziarono centinaia di prigionieri al tempo della Seconda Guerra del Golfo - non furono le atrocità. Fu il fatto che i militari americani misero in rete le immagini di se stessi mentre le perpetravano sorridendo perché non stavano, in quel momento, facendo cose orribili, ma solo scattando una foto. Sorridendo, come oggi si sorride mentre il mondo ci scorre intorno e noi ci illudiamo di esserci ancora perché abbiamo scattato il selfie e non ci accorgiamo di essere emigrati lontano lontano da noi, irraggiungibili dentro una rete di DOT o di pixel.